La comunicazione non verbale (CNV) è un aspetto del comportamento umano che da sempre ha attirato l’attenzione e l’interesse di molti sia in campo scientifico sia e soprattutto in campo sociale, nonché artistico, letterario, mediatico, commerciale, ecc. Il fatto che si possa comunicare anche senza parlare affascina la nostra fantasia e curiosità. Eppure, sembra che dimentichiamo che buona parte degli esseri viventi, soprattutto i vertebrati, utilizza solo questo tipo di comunicazione. Inoltre, a livello evolutivo, gli esseri umani stessi hanno utilizzato solo segnali non verbali per comunicare tra loro prima della nascita e invenzione del linguaggio verbale. Non solo, a livello di sviluppo, ciascuno di noi ha utilizzato per comunicare solo segnali corporei (sin dai primi mesi di vita), prima dell’apprendimento della lingua madre e poi di altre lingue.

Per una definizione…

Prima di iniziare a parlare di CNV è necessario trovare una definizione della stessa (Bonaiuto & Maricchiolo, 2009). L’attributo “non verbale” indica “tutto ciò che non è parola”, cioè tutto ciò che non è linguaggio verbale, che è considerato il mezzo più raffinato ed evoluto per relazionarsi. La “comunicazione” è un interscambio dinamico, un invio e ricezione di informazioni, pensieri, atteggiamenti, una condivisione e costruzione di significati. La “comunicazione non verbale” si potrebbe definire quindi come una trasmissione di contenuti, costruzione e condivisione di significati che avviene a prescindere dall’uso delle parole. La componente non verbale della comunicazione, infatti, comprende tutti gli aspetti di messaggi diversi dalle parole. Infatti Greene (1980) preferisce usare la distinzione fra “comunicazione che fa uso di parole” e “comunicazione che non ne fa uso”, anziché verbale e non verbale. Un'altra denominazione per questa forma di comunicazione è “linguaggio del corpo” (bodily communication), o comunicazione corporea, proprio perché molti dei segnali non verbali, come avremo modo di vedere, sono espressi mediante cenni e movimenti di parti del corpo. Tale espressione, secondo alcuni autori (Kendon, 2004), sarebbe più corretta e recentemente sta conoscendo una fortuna crescente rispetto a quella di CNV.

In questa sede ho preferito utilizzare la denominazione non verbale, comprendendo così anche i termini: segnali non verbali, comportamenti non verbali, indicatori non verbali, ecc., in quanto farò riferimento anche a codici e canali comunicativi non necessariamente corporei (es. gestione del tempo, ambiente architettonico, ecc.). Infatti gli esseri umani, quando interagiscono, particolarmente in co-presenza, in modo visibile, comunicano continuamente tra loro non soltanto contenuti verbali, fornendo così reciprocamente informazioni circa le loro intenzioni, gli interessi, i sentimenti e le idee, che vogliano farlo o no. Ad esempio, le posture, la distanza interpersonale, le direzioni di sguardo dei partecipanti durante una conversazione forniscono molte informazioni sulla relazione tra le persone, la natura di tali relazioni, e il livello e la forza del loro coinvolgimento nella relazione e nella situazione conversazionale. Le loro azioni, intenzionali o meno, dirette verso oggetti, persone, ambiente circostante, o se stessi, forniscono, a chi ne coglie la lettura, informazioni su scopi, obiettivi, interessi e motivazioni. Ci sono anche le azioni che sono di per sé espressive, però. Così, da come le persone si avvicinano tra di loro o si allontanano, dai movimenti del volto e degli arti, essi mostrano l'un l'altro sentimenti e stati emotivi, quali affetto, disprezzo, indifferenza, preoccupazione, gratitudine; si sfidano o minacciano l'un l'altro; si sostengono, si conformano l'un l'altro, o mostrano la paura, la gioia, l’imbarazzo e così via.

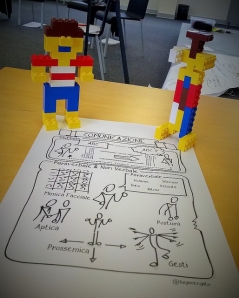

Diversi codici e canali non verbali

Come la comunicazione verbale (CV), la CNV è costituita da codici. “Un codice è un insieme di segnali che viene solitamente trasmesso tramite un particolare mezzo o canale” (Burgoon, Guerrero, & Floyd, 2010, p. 19). Ci sono circa sette o otto codici non verbali comunemente riconosciuti tra gli studiosi: cinesico, vocale, olfattivo, aptico, prossemico, cronemico, codice legato all’aspetto fisico e al costruito (che riguarda l’intervento artificiale dell’uomo sull’ambiente) (Guerrero & Farinelli 2009).

Il più ampiamente riconosciuto dei codici non verbali legati al corpo è la cinesica - ciò che è noto come “il linguaggio del corpo” - che comprende i messaggi sulla base di movimenti del corpo, come le espressioni facciali, i moti oculari, i gesti delle mani, la postura, l’orientazione del corpo e altri movimenti fisici. La maggior parte di questi segnali sono quelli che vengono intesi come comunicazione corporea e che sono utilizzati con finalità comunicativa ed espressiva (vedi più avanti le funzioni della CNV).

Un altro codice basato sull’attivazione del sistema visivo che viene emanato attraverso il corpo è l’aspetto esteriore, che comprende gli attributi fisici più statici (altezza, colore di occhi, capelli, pelle, forma del volto, livello di attrattiva) e meno statici (taglio capelli, tinture, presenza della barba), cura e igiene del corpo, abbigliamento, e altri ornamenti o accessori (tatuaggi, gioielli, oggetti di status). Molti degli attributi di aspetto fisico rientrano in una zona grigia comunicativa perché non sono codificati intenzionalmente come messaggi da parte del codificatore (o emittente: chi emette i segnali), ma possono essere trattati come tali dagli interlocutori (riceventi). Tali segnali possono essere usati, più o meno intenzionalmente, per comunicare la propria identità, le proprie caratteristiche personali, le appartenenze gruppali (di genere, etnica, gruppi di riferimento e/o professionali), e in generale, per la presentazione di sé.

Strettamente correlata all’aspetto fisico è il codice olfattivo, che si riferisce ai segnali non verbali collegati all’odore, inclusi gli odori corporei naturali, deodoranti, profumi. Anche in questo caso, a questi segnali naturali e non intenzionali, come l'odore del corpo non si adattano definizioni rigorose di comunicazione, ma sono considerati, in alcuni ambiti scientifici, parte del repertorio della CNV. Sono utilizzati in modo perlopiù inconsapevole, ma possono avere un forte impatto nella regolazione delle interazioni e delle relazioni.

Un quarto codice non verbale è variamente denominato codice vocale, o paralinguistica e prosodia. Esso comprende tutti i segnali vocalizzati, diversi delle parole stesse, attraverso cui i messaggi vengono espressi ed interpretati. Le caratteristiche rilevanti sono ritmo, volume, tono, i silenzi, le pause, la risonanza, le inflessioni dialettali, e la fluenza. La funzione prominente di questo codice è sicuramente legato all’espressione dei messaggi, per aiutare l’interlocutore nell’interpretazione degli stessi: es. la puntualizzazione di passaggi importanti nel discorso attraverso i picchi di tono (acuti) e l’aumento di volume, o le brevi pause strategiche. Inoltre, regola la gestione della turnazione nella conversazione: ad esempio un calo di tono della voce può indicare la fine del turno del parlante e la possibilità per l’interlocutore di intervenire nella conversazione. Inoltre, i segnali vocali rivelano gli stati emotivi del parlante: è infatti più difficile controllare la voce quando si prova un’emozione molto forte. La voce trasmette anche molte altre informazioni su di sé, sugli atteggiamenti e sulle intenzioni relazionali: si pensi ad esempio, ai silenzi, che, come si dice, possono valere più di mille parole…

Due codici addizionali espressi attraverso il corpo sono i codici di avvicinamento-evitamento. Da una parte il sistema aptico, che si riferisce alla comunicazione attraverso il contatto. Dall’altra, la prossemica, che comprende le distanze interpersonali, le disposizioni spaziali, l’orientazione tra i parlanti e l'uso del territorio come forme di comunicazione. La prossemica è parte di ciò che Hall (1969) ha chiamato “il linguaggio silenzioso” o “la dimensione nascosta” perché si riferisce a messaggi impliciti che sono profondamente impressi nella cultura e tuttavia operano la maggior parte del tempo fuori dalla consapevolezza da parte sia dell’“emittente” che del “ricevente”. Essi sono utilizzati nella regolazione delle relazioni sociali: possono indicare infatti la volontà di iniziare una relazione (avvicinamento), ma anche di mantenerla o cambiarne il livello d’intimità (es. contatto), nonché di chiuderla (evitamento/allontanamento).

Il sistema cronemico si riferisce all'uso e percezione del tempo come sistema di comunicazione. Durante un’interazione, caratteristiche come il lead time, il tempo di attesa, la puntualità e la scansione ritmica della conversazione sono tra la vasta gamma di possibili messaggi cronemici, spesso intenzionali, anche se non sempre del tutto consapevoli. Possono comunicare i rapporti di potere tra le persone e avere un forte impatto sui comportamenti dell’interlocutore. A volte può dare indicazione sul tipo di relazione che intercorre tra gli interlocutori: la sincronizzazione nei tempi e ritmi del parlato è un segnale di interazione positiva tra i parlanti.

Infine, l'ambiente artificiale (costruito dall’uomo) costituisce un altro codice non verbale relativo ai luoghi. Esso comprende elementi come architetture, arredamenti, disposizione dei mobili, temperatura, rumore e illuminazione. Anche questi aspetti possono dare informazioni sulla persona che li usa o li abita (si pensi alla comunicazione di potere che fornisce un ampio ufficio, posto ai piani alti con arredamento lussuoso, oggetti di design e titoli alle pareti). Inoltre l’ambiente costruito può influenzare i comportamenti, le attività nonché le interazioni delle persone che lo fruiscono (es. la luce, il calore, la salubrità dell’aria, i colori, ecc.).

Questi otto codici non verbali si basano su canali visivi, olfattivi, uditivi, tattili, temporali e spaziali per la generazione, la trasmissione, la ricezione e l'interpretazione dei messaggi.

Anche se i codici sono in linea di principio separabili, ognuno con le proprie caratteristiche strutturali distintive, essi sono compresi come parte di un sistema di comunicazione molto interdipendente, completo di forme di espressione ridondanti e sostituibili, tutte a servizio di funzioni di comunicazione specifiche. Anche se sono fortemente interconnesse con il flusso verbale, possono in modo autonomo eseguire importanti funzioni di comunicazione, indipendentemente da qualsiasi parola pronunciata. È pertanto utile conoscere in cosa comunicazione verbale e non verbale sono uguali o diversi.

Comunicazione non verbale e comunicazione verbale

Molte funzioni del messaggio aiutano a distinguere i messaggi non verbali dai messaggi verbali (cfr., Burgoon 1985). Uno di questi è il grado in cui un messaggio è simbolico rispetto a iconico o intrinseco. Quando i messaggi sono simbolici, il rapporto tra il referente (la parola o il comportamento) e ciò a cui questo si riferisce è ti tipo arbitrario, come avviene nella maggior parte delle parole. La parola “grande”, “big” (inglese), “ビッグ” (giapponese) e “gross” (tedesco) sono diverse rappresentazioni simboliche dello stesso attributo e sono capite solo da persone che hanno imparato queste lingue. Tuttavia, se una persona usa le sue mani per mostrare quanto è grande (l’oggetto di cui si parla), le persone provenienti dall’Italia, dagli Stati Uniti, dal Giappone e dalla Germania possono tutti capire il significato di questo gesto. Questo perché questi sono gesti iconici: assomigliano (almeno in una certa misura) a ciò che stanno rappresentando. Anche i gesti che sono diventati simbolici (come le parole) all'interno delle culture spesso hanno radici iconiche. Ad esempio, il gesto OK (la punta del pollice unita a cerchio con la punta dell’indice della stessa mano) assomiglia alla lettera O. Questo gesto può essere quindi utilizzato come una parola, ed è inequivocabilmente interpretato dalle persone della stessa cultura come la parola OK. Tuttavia, questo gesto assomiglia anche al numero zero e alla moneta, che aiuta a spiegare perché significa "niente" in Francia e "denaro" in Giappone (Burgoon, Guerrero, & White, 2013). La capacità iconografica dei gesti delle mani, li rende un codice privilegiato nella comunicazione esplicita e viene utilizzato molto frequentemente in accompagnamento con la CV (McNeill, 1992; 2005).

Altre forme di CNV hanno carattere intrinseco, il che significa che mostrano uno stato interno di una persona o costituiscono un comportamento in sé (Guerrero & Farinelli 2009). La maggior parte dei comportamenti intrinseci, come sorridere, colpire (o fare i gesto di colpire) o baciare, sono compresi tra le diverse culture, così come molte delle espressioni facciali delle emozioni (Ekman, 1972).

In generale, i messaggi non verbali tendono anche ad essere più spontanei dei messaggi verbali. Alcuni comportamenti non verbali, come parlare con voce nervosa quando si fa un discorso, sono infatti particolarmente difficili da controllare. La CV, invece, richiede almeno un livello minimo di pensiero deliberato per la codifica sintattico-lessicale da effettuare. Quindi, anche se la CNV è spesso intenzionale e strategica, generalmente tende ad essere più spontanea della CV.

L’emittente del messaggio non verbale, data la natura spontanea di quest’ultimo, può essere consapevole o meno, può o meno avere intenzione di comunicare, ma il suo comportamento non verbale può comunque assumere significati indipendentemente dalla sua volontà. La CNV, infatti, può anche andare contro le reali intenzioni espresse dal “codificatore”. Per esempio, durante una lezione o un discorso pubblico, una persona dell’uditorio può mostrare, al parlante o a un altro osservatore alcune posture sedute caratteristiche della noia, che includono rilassarsi all’indietro, lasciar cadere la testa sul collo o appoggiarla a una mano e allungare le gambe, senza nessuna consapevole intenzione di comunicare il suo stato di noia (Bull, 1987); ciò nondimeno, questo può essere il messaggio che il parlante o l’oratore riceve. D’altra parte, un ascoltatore può anche tentare di sopprimere questi segnali “spia” cercando di apparire il più attento possibile e tuttavia potrebbe non riuscire a frenare uno sbadiglio “accidentale”. Al parlante, dunque, l’ascoltatore potrebbe anche comunicare di essere annoiato dal discorso, a dispetto delle sue migliori intenzioni di non esserlo e/o di non comunicarlo. La comunicazione può anche avvenire, oltre che senza intenzione, anche senza consapevolezza cosciente, nel senso che né il codificatore (l’emittente) né il decodificatore (il ricevente) hanno bisogno di essere consapevoli di identificare specifici indici non verbali attraverso i quali un particolare messaggio viene trasmesso. A rendere l’operazione ancora più complessa c’è il fatto che i messaggi non verbali tendono ad essere multimodali o multicanale, il che significa che le persone possono visualizzare e mettere in atto vari comportamenti non verbali - come sorridere mentre ci si piega con il busto in avanti, si fanno cenni con la testa e gesti delle mani - tutti allo stesso tempo. Al contrario, i messaggi verbali tendono ad essere unimodali, in quanto le persone possono dire solo una parola alla volta.

Proprio in funzione di questo aspetto di multimodalità, le finalità della CNV sono molteplici in quanto molte sono le sue caratteristiche.

La CNV, in particolare, è stata connessa alle seguenti funzioni (Burgoon et al., 2013): produzione e elaborazione dei messaggi, espressione delle emozioni, identificazione e presentazione di sé, gestione dell'interazione, la comunicazione relazionale, l'influenza sociale e l'inganno.

Produzione ed elaborazione del messaggio

La capacità dell'uomo di produrre e comprendere i messaggi è, in molti modi, notevole. I comunicatori sono in grado di dare senso a ciò che gli altri trasmettono nell'interazione, mentre anticipano i messaggi che contribuiranno all'interazione. A prima vista, potrebbe sembrare che l'elaborazione e la produzione dei messaggi siano principalmente legati alla CV. Tuttavia, i comportamenti non verbali facilitano (o talvolta interferiscono con) la produzione di messaggi da parte del parlante e l’elaborazione delle informazioni da parte dei destinatari.

I comportamenti cinesici, come i cenni del capo e i gesti iconici, influenzano il richiamo di parole e idee presenti nell’espressione verbale, i segnali vocali che regolano la conversazione contribuiscono a mantenere il ritmo e il flusso del discorso, e i gesti visivi rafforzano la comprensione del messaggio trasmesso. Inoltre, i comportamenti non verbali come i gesti delle mani e le espressioni facciali sono importanti atti simbolici che vengono utilizzati dai parlanti anche come sostegno nella costruzione lessicale delle frasi e contengono informazioni uniche. I segnali non verbali aiutano a richiamare l'attenzione sul parlante e i segnali corporei, come gesti emblematici o illustratori, rafforzano il significato dei contenuti verbali. La CNV è parte integrante sia della produzione che dell'elaborazione dei messaggi.

Un problema fondamentale nell'elaborazione dei messaggi è la congruenza tra espressioni verbali e non verbali e il relativo apporto di ciascuno nel costituire il significato complessivo di un messaggio. Quando i messaggi verbali e non verbali confliggono si tende a fare maggior affidamento ai segnali non verbali che a quelli verbali. In questi casi, la CNV assume particolare importanza per aiutare i destinatari dei messaggi a determinare il significato. Tuttavia, l'incongruenza non necessariamente compromette la comprensione (LaPlante & Ambady, 2000). L'incongruenza dei messaggi può rendere i messaggi più salienti e può portare i riceventi a elaborare i messaggi in modo più completo, il che può portare a una comprensione più approfondita e ad una migliore memorizzazione e ricordo dei messaggi. L’incongruenza o il conflitto verbale-non verbale porta può avere a volte conseguenze nefaste. È il caso del “doppio legame”, analizzato da Bateson (1976) nella sua teoria sulla schizofrenia. Egli ha trovato che gli schizofrenici non riescono a riconoscere la relazione tra CV e CNV, ad esempio quando un sorriso, prodotto contemporaneamente a una frase seria, la renda ironica o ne faccia un commento sarcastico. Bateson sostiene che a rivestire un ruolo primario nella formazione della schizofrenia siano le discrepanze tra verbale e non verbale da parte dei genitori (soprattutto della madre) durante la prima infanzia, quando, ad esempio, dicono al proprio figlio parole positive ma le accompagnano con segnali del corpo negativi di

Allontanamento, evitamento o avversione (Bonaiuto & Maricchiolo, 2009). Tale discrepanza creerebbe confusione ai bambini nell’apprendimento della giusta interpretazione non solo di certi segnali non verbali, ma anche del linguaggio verbale; inoltre, non consentendo di cogliere la vera intenzione sottostante un messaggio, cioè l’intenzione dell’emittente, né la discrepanza tra significati manifesti e latenti, genererebbe la convinzione che tutta la realtà sia paradossale. Il “doppio legame” si presenta anche nei rapporti normali. «Quando una persona resta intrappolata in una situazione di doppio legame, avrà reazioni di tipo difensivo simili a quelle dello schizofrenico» (Bateson, 1976, p. 252).

Espressione delle emozioni

Una delle principali funzioni della CNV è quella di esprimere emozioni (Ekman, 1982). I segnali non verbali emessi in modo spontaneo e costante manifestano con molta efficacia gli stati emotivi di una persona e sono molto più espliciti delle parole (Mehrabian, 1969): nonostante i tentativi di controllo o di dissimulazione delle emozioni, infatti, i segnali non verbali possiedono, rispetto al linguaggio, una maggiore efficacia comunicativa e veridicità grazie alla loro maggiore visibilità.

Ci sono però canali che rivelano meglio di altri le emozioni: il volto, in particolare le espressioni facciali e lo sguardo, non essendo direttamente controllabili dall’emittente, possono essere considerati i più importanti veicoli per l’espressione degli stati emotivi, perché, come è stato già sottolineato, le persone difficilmente possono percepire cosa sta esprimendo il proprio volto, a meno che non si trovino di fronte a uno specchio o non siano degli attori professionisti, i quali hanno studiato approfonditamente e quindi conoscono già abbastanza bene la mimica assunta dal proprio viso. Inoltre, anche per quanto riguarda la decodifica, il volto è tra le prime parti del corpo dell’interlocutore a essere percepita e a essere quasi costantemente osservata dall’altro durante l’interazione (Maricchiolo, Bonaiuto, & Ferlazzo, 2012).

Un altro canale difficilmente controllabile, che quindi può rivelare meglio le emozioni, è la voce. Segnali ben visibili di uno stato di nervosismo sono, ad esempio, i tremolii della voce e l’abbassamento del tono; l’imbarazzo è contrassegnato da un rallentamento nella pronuncia degli enunciati, pause più frequenti e più lunghe tra una locuzione e l’altra, diminuzione del tono e del volume della voce. La postura, invece, data la funzione di tenere il corpo attraverso la tensione dei muscoli di busto e schiena, indicherebbe l’intensità delle emozioni provate (Ekman & Friesen, 1969) più che il tipo di emozione.

Le emozioni più comuni, comunque, sono espresse dall’intero complesso dei segnali non verbali.

Nella CNV, l'accento è focalizzato più sull'espressione che sull'esperienza dell'emozione, anche se il legame tra i due è di grande interesse. Secondo una prospettiva universalistica (ispirata da Darwin, 1872), un numero limitato di espressioni adattative di emozioni di base, come la felicità, la tristezza, la rabbia, la paura, il disgusto e la sorpresa, si sono evolute fino a diventare innate all'interno della specie umana (i segnali biologici di cui si è parlato prima), e sono dunque espresse e riconosciute allo stesso modo in diverse culture.

Secondo una prospettiva neuroculturale, le espressioni innate di emozioni di base possono essere nascoste, inibite o modificate da “regole di esposizione”, su base culturale, che controllano come l'emozione deve essere comunicata in una data cultura (Ekman 1972; Ekman, Sorenson, & Friesen 1969). Le espressioni emozionali sono così intese come una combinazione di segnali biologici e sociali, con espressioni innate, ma modificate dalle regole sociali, che variano da cultura a cultura e da emozione a emozione. Ad esempio, i giapponesi nascondono più di altri popoli le emozioni di rabbia, a causa di regole culturali collettiviste legate alla cortesia e all'importanza dell'armonia di gruppo. Secondo le stesse regole, hanno la tendenza a esprimere sorrisi quando invece provano sentimenti di paura o imbarazzo. Eppure, proprio nell’espressione delle emozioni, le persone provenienti da diverse culture decodificano le espressioni facciali delle emozioni di base in modo simile, anche se è più probabile decodificare esattamente le espressioni facciali quando si sta osservando qualcuno dalla propria cultura (Elfenbein & Ambady 2002; 2003).

Secondo una prospettiva di ecologia comportamentale (Fridlund e Duchaine 1996), piuttosto che modificare l'espressione emotiva innata applicando regole di esposizione, le persone mostrano emozioni coerenti con le loro motivazioni e intenzioni sociali. Così, le persone potrebbero inibire espressioni di rabbia perché vogliono mantenere un rapporto positivo con qualcuno; oppure mostrano un sorriso (ad esempio al proprio capo!) per comunicare di essere ben disposti verso l’altro, nonostante si possano provare sentimenti interni opposti. Secondo la prospettiva di ecologia comportamentale, l'espressione risultante non rifletterà che qualcuno nasconde la rabbia, ma piuttosto che qualcuno vuole essere percepito positivamente da un partner relazionale. Questa prospettiva si allinea con il concetto di segnali sociali di Buck (1988) che riflettono espressioni intenzionalmente formulate, piuttosto che letture espressive di esperienze interne. In questo caso le regole di esposizione sono controllate dalla situazione e dal contesto sociale più che dalla cultura.

Identificazione e presentazione di sé

Cosa è un individuo all'interno di un'interazione – il suo ruolo, la posizione o addirittura la personalità - viene comunemente comunicato attraverso canali non verbali. Anche se potrebbero esserci ruoli ben definiti e specifici per i partecipanti in un'interazione (ad esempio, il ruolo dell'insegnante e dello studente può essere chiaro in classe), l'attuazione (interpretazione) del ruolo o il suo significato viene trasmessa non verbalmente. Quando si parla di funzione di identificazione per la comunicazione corporea, l'accento è in genere sulle identità di gruppo e sui modi in cui gli individui segnalano la loro appartenenza a (o distanza da) gruppi sociali particolari (Argyle, 1992). Ad esempio, le differenze di genere nei movimenti del corpo, nelle posizioni e nelle espressioni facciali comunicano le aspettative nell'interazione, soprattutto dove è resa saliente l’appartenenza di genere (es. corteggiamento, relazione intima, ecc.). Le differenze di genere sembrano essere legate centralmente all'interazione sociale (Hall 2006). Gli uomini e le donne non si differenziano ad esempio, se sorridono quando sono soli, ma le donne sorridono più degli uomini durante l'interazione sociale. Inoltre, questa differenza di comunicazione è accentuata nelle interazioni tra persone dello stesso sesso e quando le persone sono consapevoli di essere osservate.

L'uso del comportamento non verbale per trasmettere l'identificazione del gruppo è stato chiaramente spiegato nella teoria di accomodamento della comunicazione (CAT, Giles & Ogay 2006). Gli individui coordinano il loro comportamento non verbale con i membri del proprio gruppo di appartenenza (in-group) convergendo verso il loro stile; gli individui tendono invece a divergere dai membri di altri gruppi (out-goup) per comunicare la loro distinzione e il desiderio di autonomia da essi. Pertanto, il comportamento non verbale è fondamentale per comunicare l'appartenenza al gruppo (identità sociale), ma esso è anche un aspetto importante dell'attivazione dell'identità individuale; è usato per controllare le informazioni sul sé (presentazione di sé) e per gestire le impressioni (Goffman 1959). L'attrattività è un'impressione che è vantaggiosa in molte situazioni. Anche se l’apparenza esteriore (fisico, vestiti, caratteristiche del viso) è un aspetto di attrattività, la comunicazione corporea come l'espressività non verbale, la vicinanza, il coinvolgimento e il calore vocale (voce bassa e calda) sono tutti atti ad aumentare l'attrattività (DePaulo, 1992). La teoria delle violazioni delle aspettative (Burgoon, 1983) afferma che le violazioni delle aspettative spaziali (ad esempio, avvicinarsi molto o toccare un’altra persona pur non avendo un rapporto d’intimità con essa) possono essere considerate vantaggiose o positive, ma solo da parte di interlocutori attraenti o di alto status. Ciò si verifica perché il significato di tali violazioni è ambiguo e per attribuire significato alla violazione, vengono impiegate informazioni sulla natura gratificante dell’interlocutore. Inoltre, i segni del corpo possono essere utilizzati per trasmettere impressioni non solo ai partner di interazione ma ad altre persone che osservano l’interazione. I segni di legame, come tenersi per mano, sono spesso utilizzati per comunicare informazioni sul rapporto con gli altri nel contesto (Afifi & Johnson, 1999).

Gestione dell’interazione

È la nostra capacità di coordinare le nostre azioni con quelle degli altri che rende possibile l'interazione sociale e comunicativa (Cappella, 1987). Questo è realizzato in gran parte attraverso comportamenti non verbali. Processi come indicare che uno è pronto ad interagire o segnalare il riconoscimento di un altro da una distanza sono raggiunti in gran parte attraverso l'orientamento del corpo, lo sguardo e il gesto (Bavelas, 1990; Kendon, 2004; Robinson, 1998). Questo si attua sia nei contesti in cui gli individui si stanno avvicinando da una certa distanza per il saluto sia in situazioni in cui gli individui stanno per iniziare una conversazione. Inoltre, una volta che l'interazione comunicativa comincia, il turn-taking è regolato attraverso una serie di segnali corporei tra cui la velocità vocale e i picchi della voce, lo sguardo e il gesto, la postura e i movimenti del corpo. I parlanti usano una varietà di comportamenti non verbali, come l’allontanamento dello sguardo dall'ascoltatore, le pause vocalizzate e la continuazione di un gesto, per mantenere il possesso del turno nella conversazione (Cappella, 2006; Kendon, 1990). Allo stesso modo, gli ascoltatori spesso richiedono un turno con segnali non verbali come sguardo diretto ai parlanti, cenni del capo, postura in avanti, cambiamenti di posizione, vocalizzazioni. La gestione non verbale della turnazione è importante perché consente ai dialoganti di mantenere la continuità verbale della conversazione senza dover fermarsi ed esplicitare verbalmente di chi è il turno di parola.

La gestione dell’interazione riguarda anche altri aspetti non legati alla turnazione conversazionale. Gli interagenti influenzano il comportamento non verbale dei propri interlocutori: spesso i parlanti assumono posture speculari tra di loro o adottano ritmi e cadenze simili nel discorso, movimenti sincronizzati. Questo coordinamento (sincronia interazionale) sembra emergere spontaneamente ed è sintomo di una interazione positiva tra gli interagenti (Kendon, 1970). Tale adattamento non verbale può essere sia convergente che divergente, ciò è influenzato dalle disposizioni e aspettative degli interagenti: convergenza e divergenza sono altamente comunicative e vengono utilizzate per influenzare il comportamento degli altri (Burgoon, Stern, & Dillman, 1995). Ad esempio, un individuo che desidera alti livelli di coinvolgimento in una interazione sarà probabilmente divergente da un partner che invece ha mostrato un basso coinvolgimento. La divergenza fornisce un modo per comunicare i livelli desiderati di coinvolgimento e può influenzare il comportamento di un interlocutore. Inoltre, i processi di adattamento influenzano non solo l'andamento delle interazioni, ma anche la percezione degli interagenti e le dimensioni relazionali della loro interazione.

Comunicazione relazionale

I processi di adattamento sono dunque essenziali anche per comprendere lo scambio di messaggi non verbali. Essi riflettono il tipo di relazione che intercorre tra gli interagenti. Anolli (2002) sostiene che i comportamenti non verbali qualificano l’interazione, influenzando la percezione che i partecipanti sviluppano del tipo di relazione in atto. L’autore propone una sorta di “educazione al non verbale”, finalizzata a migliorare le capacità di gestione delle relazioni sociali tra le persone.

La CNV appare essere particolarmente importante nella percezione delle relazioni interpersonali anche dall’esterno. Alcuni studi hanno dimostrato che se si chiede a degli osservatori di giudicare il tipo di rapporto che esiste tra due persone che interagiscono in un video senza audio, i loro giudizi sul tipo di relazione risultano più vicini all’autopercezione dei partecipanti all’interazione, rispetto a quando i video presentano anche l’audio. Altri studi hanno dimostrato che un osservatore può cogliere il tipo di rapporto che c’è tra due interlocutori guardando solo il comportamento non verbale di uno dei due durante l’interazione. Ad esempio, i bambini sono molto sensibili nella percezione del tipo di rapporto (amicizia, inimicizia, estraneità) che c’è tra la madre e un’altra persona, semplicemente guardando i segnali non verbali della madre.

La soddisfazione e l’intimità nella relazione influenzano l’abilità delle persone a riconoscere il significato dei messaggi non verbali inviati dal proprio interlocutore. Molti studi, svolti in contesti matrimoniali, hanno dimostrato che le coppie felici e soddisfatte della relazione riconoscono più facilmente i segnali non verbali del proprio partner, rispetto alle coppie infelici o insoddisfatte. D’altra parte, il tipo di segnali non verbali che si inviano l’un l’altro gli interlocutori può influenzare la stessa soddisfazione del rapporto. Gottman (1994), con i suoi studi longitudinali sulle coppie sposate, ha dimostrato che c’è una correlazione positiva tra numero di espressioni facciali di disprezzo inviate al partner durante le interazioni e probabilità di separazione della coppia nei successivi quattro anni. L'intimità viene comunicata attraverso una serie di comportamenti non verbali di vicinanza e coinvolgimento positivo che comunicano contemporaneamente affetto positivo e impegno attivo in un'interazione. Questi sono il contatto fisico, la vicinanza corporea nella conversazione, l’avvicinamento, il sorriso, l’orientamento diretto del corpo, lo sguardo diretto e il calore vocale (Andersen, 1985; Patterson, 1983).

I messaggi non verbali di dominanza, spesso espressi attraverso una postura eretta e rilassata (Mehrabian, 1969), ma anche tono alto della voce, silenzi, e altri segnali di status, possono svolgere varie funzioni all'interno delle interazioni, tra cui consentire alle persone di esprimere il proprio potere, di delegare il lavoro ad altri o di facilitare la discussione consentendo alle persone di raggiungere i propri obiettivi.

Influenza sociale

La dominanza non è solo un messaggio relazionale, ma anche un mezzo attraverso il quale le persone raggiungono l'influenza sociale. L'influenza sociale, intesa anche come influenza interpersonale o persuasione, si riferisce agli sforzi per preservare o cambiare il comportamento di un altro individuo o mantenere o modificare aspetti di un altro individuo che sono legati al comportamento, come atteggiamenti, emozioni, e identità (Dillard, Anderson, & Knobloch, 2002). Alcuni studi sul conformismo hanno dimostrato che la CNV è altrettanto importante quanto la CV per far sì che le persone si conformino alle richieste, con una maggiore probabilità di essere persuasi se i richiedenti utilizzano forme positive e socialmente accettabili di contatto fisico (esempio pacca sulla spalla, o mano sul braccio), o il contatto visivo, presentano un aspetto sano e professionale, e stanno moderatamente vicini alle persone che cercano di persuadere (Segrin, 1993). Le associazioni tra questi comportamenti e il conformismo sono tuttavia mediate da almeno due variabili: l’affidabilità del parlante e la legittimità della richiesta e veridicità del messaggio. La credibilità del richiedente è di vitale importanza. Gli individui che sono considerati affidabili, simpatici, composti, competenti e carismatici sono più probabilmente percepiti come credibili e perciò essere più persuasivi. In secondo luogo, le persone sono più inclini a rispettare le richieste che percepiscono legittime e vere rispetto a quelle che ritengono irragionevoli, inutili e legate a contenuti falsi. La gestualità delle mani può rendere i parlati più persuasivi e i messaggi più attendibili e comprensibili (Maricchiolo, Bonaiuto, Gnisci, & Ficca, 2009)

Il modo in cui i segnali non verbali vengono elaborati in contesti persuasivi possono anche modificare la relazione tra questi segnali e l'influenza sociale a lungo termine. Il classico lavoro di Petty e Cacioppo (1986) sul modello di probabilità di elaborazione della persuasione suggerisce che i segnali non verbali possono essere elaborati in due modi: attraverso un percorso centrale o uno periferico. Attraverso un percorso centrale le informazioni e il comportamento con cui esse vengono presentate vengono elaborati attentamente, considerando pertinenza e congruenza, mentre l'elaborazione attraverso percorsi periferici implica l'assegnazione di un semplice significato, ad esempio l'aspetto, senza una valutazione di esso. I segnali non verbali possono essere elaborati in entrambi i modi. Ad esempio, un elettore potrebbe valutare attentamente le espressioni facciali di un candidato politico per cercare di determinare se il candidato si preoccupa veramente delle questioni che sta discutendo (elaborazione centrale), oppure l'elettore può semplicemente notare se il candidato sorride e deduce che è una persona amichevole (elaborazione periferica). L'influenza sociale a lungo termine è più probabile quando le informazioni vengono elaborate centralmente. Eppure, in alcuni casi, anche le valutazioni fatte attraverso il percorso periferico (a volte anche con un’esposizione molto veloce agli stimoli non verbali) possono influenzare i comportamenti dei riceventi (es. l’influenza di valutazioni di competenza attraverso l’esposizione ai volti dei politici sui comportamenti di voto nella ricerca di Todorov, Mandisodza, Goren, & Hall, 2005). Tuttavia, i segnali elaborati perifericamente possono portare a percezioni di credibilità, che a sua volta possono influenzare il processo di persuasione (Burgoon, Birk, & Pfau, 1990). Nell’ambito della comunicazione politica, i segnali non verbali come le espressioni facciali, i gesti delle mani, l’aspetto fisico, i picchi vocali fungono da segnali euristici che influenzano giudizi di credibilità e a volte preferenze di voto (Maricchiolo & Bonaiuto, 2011; Maricchiolo, Bonaiuto, & Gnisci, 2014).

Menzogna

La menzogna fa parte delle funzioni della comunicazione e può assumere le caratteristiche della comunicazione persuasiva (Caso, Maricchiolo, Bonaiuto, Vrij, & Mann, 2006), in cui i comunicatori costruiscono consapevolmente un messaggio per promuovere una falsa convinzione o conclusione. Cioè, violano in modo segreto le massime di Grice del discorso cooperativo (Grice, 1989) secondo cui, le persone, quando comunicano fra loro, assumono come vero quanto l’altro sta dicendo. Chi mente deve far credere al destinatario che egli crede in quello che ha detto in quanto conforme allo stato delle cose, ossia che abbia rispettato la regola della sincerità. La menzogna è una forma deliberata di comunicazione. La finalità ingannevole è importante per il mentitore, ma non è nota al destinatario. La menzogna è dunque un’azione comunicativa complessa nella quale sono coinvolti due processi fondamentali, quello cognitivo e quello emotivo. L’elaborazione cognitiva riguarda l’invenzione del racconto falso che richiede un certo sforzo (carico cognitivo), le emozioni che accompagnano l’invenzione di un fatto possono essere di diversa natura: principalmente c’è la paura di essere scoperti, ma anche vergogna, rabbia, che spesso sono legate alle motivazioni che portano a mentire, anche bisogno di piacere e dare una buona immagine di sé.

Sebbene sia stata condotta una notevole ricerca sui segnali non verbali della menzogna, praticamente tutti gli studiosi in questo campo notano che nessun singolo segnale può essere un indicatore affidabile di menzogna (Vrij, 2006).

I segnali non verbali possono aiutare a rivelare i due processi in azione, cognitivo ed emotivo, specialmente nei casi di incongruenza tra verbale e non verbale. Il carico cognitivo dell’invenzione di una storia alternativa porta a una diminuzione generale dei movimenti del corpo e dei movimenti oculari, dei gesti delle mani con un referente concreto (iconici, gesti di indicare, ecc.), un aumento dei gesti metaforici che indicano una difficoltà di elaborazione e richiamo lessicale (Caso et al., 2006). Le emozioni posso essere indagate attraverso le espressioni facciali delle emozioni di base, le quali sono universali e ci indicano cosa prova il soggetto mentre sta parlando. Durante la menzogna esse sono controllate, ma possono manifestarsi attraverso micro-espressioni facciali (espressioni della durata di meno di 1 secondo, Ekman, 2009). È difficile individuare, riconoscere e interpretare le micro-espressioni, è necessario un training attraverso l’analisi dei segnali facciali rapidi (contrazioni dei muscoli del viso: frontali, sovraoculari, orbicolari, zigomatici, ecc.). Anche se, le espressioni delle emozioni possono anche essere simulate o dissimulate, ma in questi casi coinvolgono muscoli diversi rispetto alle espressioni autentiche (es. sorriso simulato, dolore, ecc.), le micro-espressioni possono sfuggire al controllo, soprattutto quando il livello di arousal emotivo è molto forte. Una volta individuate, anche attraverso le micro-espressioni, le emozioni che accompagnano un enunciato verbale, se queste sono incoerenti con il contenuto del racconto, è possibile pensare che l’emittente stia mentendo, in quanto si può individuare un’emozione di fondo che può far risalire alla motivazione che sta dietro alla menzogna.

Altri studiosi hanno indagato gli aspetti interattivi della menzogna, in quanto, i bugiardi devono gestire, oltre al carico cognitivo ed emotivo dovuto all’inganno, anche la lettura dei feedback (spesso non verbali) da parte dell’interlocutore, per capire se viene creduto e, in caso, “aggiustare il tiro”. Questa prospettiva fornisce un quadro concettuale per spiegare come il comportamento di entrambi, emittenti (bugiardi) e riceventi contribuisca al successo (o al fallimento) degli ingannatori e alle impressioni che i riceventi si fanno di loro. Emittenti e riceventi influenzano entrambi l'interazione. Quando le persone comunicano tra di loro, entrano in gioco processi di interazione, come la sincronia e la corrispondenza. A volte, l’inganno può essere dunque frutto di un adattamento comunicativo ai segnali non verbali dell’interlocutore. Pertanto, l'esame della menzogna come funzione della comunicazione richiede l'esame del comportamento di tutti i partecipanti nell'interazione.

Conclusioni

Il linguaggio e i codici non verbali costituiscono un sistema affascinante ed eterogeneo attraverso cui è possibile creare e condividere il senso tra i membri di una comunità sociale. I codici non verbali cinesico, vocale, apparenza esteriore, prossemico, aptico, cronemico e artificiale, separatamente o in combinazione tra loro e con componenti linguistici, svolgono finalità di comunicazione quali produrre e comprendere i messaggi; esprimere e interpretare le emozioni; creare e comunicare identità personali e sociali e presentare sé stessi; gestire le interazioni; definire le relazioni interpersonali; influenzare gli altri; perpetrare o scoprire l'inganno. La CNV è un fenomeno interattivo che coinvolge a diversi livelli di intenzionalità e consapevolezza tutti i partecipanti all’interazione comunicativa.

Nonostante la comunicazione adesso passi perlopiù attraverso dispositivi elettronici, messaggistica, social media, ecc., dunque attraverso una comunicazione scritta il linguaggio del corpo rimane un canale fondamentale di scambio comunicativo. Attraverso questi ambienti virtuali, per compensare l’assenza degli aspetti meta-comunicativi propri della CNV, utilizziamo una serie di strumenti “ortografici” alternativi atti ad aumentare la potenza espressiva della comunicazione scritta: gli emoticon.  Questi ultimi rappresentano i lineamenti di un volto stilizzato capaci di rievocare alcune espressioni del viso (es., J - L). Servono principalmente per trasmettere le proprie reazioni affettive, ma anche per disambiguare e alleggerire quanto viene detto, per mostrare accordo/disaccordo (col pollice in alto o verso). Inoltre, in sostituzione di segnali vocali e non verbali, negli scambi comunicativi attraverso computer e smartphone sono utilizzati anche il carattere maiuscolo per enfatizzare e marcare certi punti del messaggio; le vocalizzazioni (ehm; brr; grr; ops, ecc.) e la punteggiatura strategica, come ad esempio punti esclamativi e/o interrogativi (!!!; ??; ?!), di sospensione (...) ecc., i quali indicano stati psicologici e atteggiamenti interpersonali (Maricchiolo et al., 2002). L’esigenza, sempre viva, mai scomparsa, di percepire e inviare segnali non verbali al nostro interlocutore, che sia presente o remoto, è avvertita negli sviluppi attuali sempre più sofisticati delle nuove tecnologie (anche di quelle considerate più “antiche”, e fino a poco tempo fa solo vocali come il telefono o la radio). Molte radio utilizzano web-cam che riprendono i deejay durante la trasmissione, fruibili via internet (Bonaiuto & Maricchiolo, 2009). L’introduzione della video-camera nei cellulari consente, ovunque ci troviamo, in qualunque momento, se lo vogliamo, di farci vedere e di vedere la persona con cui interagiamo a distanza, tramite l’invio di fotografie di sé (selfie), brevi filmati, gif animate (o giphy piccole frequenze di frame), che trasmettono le nostre espressioni e/o movimenti, vale a dire i nostri segnali non verbali. Resta dunque sempre forte, anche a distanza, l’esigenza di inviare via etere le nostre emozioni e di percepire le emozioni dell’altro. Non verbalmente.

Questi ultimi rappresentano i lineamenti di un volto stilizzato capaci di rievocare alcune espressioni del viso (es., J - L). Servono principalmente per trasmettere le proprie reazioni affettive, ma anche per disambiguare e alleggerire quanto viene detto, per mostrare accordo/disaccordo (col pollice in alto o verso). Inoltre, in sostituzione di segnali vocali e non verbali, negli scambi comunicativi attraverso computer e smartphone sono utilizzati anche il carattere maiuscolo per enfatizzare e marcare certi punti del messaggio; le vocalizzazioni (ehm; brr; grr; ops, ecc.) e la punteggiatura strategica, come ad esempio punti esclamativi e/o interrogativi (!!!; ??; ?!), di sospensione (...) ecc., i quali indicano stati psicologici e atteggiamenti interpersonali (Maricchiolo et al., 2002). L’esigenza, sempre viva, mai scomparsa, di percepire e inviare segnali non verbali al nostro interlocutore, che sia presente o remoto, è avvertita negli sviluppi attuali sempre più sofisticati delle nuove tecnologie (anche di quelle considerate più “antiche”, e fino a poco tempo fa solo vocali come il telefono o la radio). Molte radio utilizzano web-cam che riprendono i deejay durante la trasmissione, fruibili via internet (Bonaiuto & Maricchiolo, 2009). L’introduzione della video-camera nei cellulari consente, ovunque ci troviamo, in qualunque momento, se lo vogliamo, di farci vedere e di vedere la persona con cui interagiamo a distanza, tramite l’invio di fotografie di sé (selfie), brevi filmati, gif animate (o giphy piccole frequenze di frame), che trasmettono le nostre espressioni e/o movimenti, vale a dire i nostri segnali non verbali. Resta dunque sempre forte, anche a distanza, l’esigenza di inviare via etere le nostre emozioni e di percepire le emozioni dell’altro. Non verbalmente.

Glossario

Bibliografia

Afifi, W.A. & Johnson, M.L. (1999). The use and interpretation of tie signs in a public setting: Relationship and sex differences. Journal of Social and Personal Relationships, 16, 9–38.

Andersen, P.A. (1985). Nonverbal immediacy in interpersonal communication. In A.W. Siegman & S. Feldstein (eds.). Mulitchannel Integrations of Nonverbal Behavior (pp. 1–36). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Anolli, l. (a cura di) (2002). Psicologia della comunicazione. Bologna: il Mulino.

Argyle, M. (1992). Il corpo e il suo linguaggio, Bologna: Zanichelli (ed. or. 1975).

Bateson, G. (1976). Verso un’ecologia della mente. Milano: Adelphi Edizioni. (ed. or. 1972).

Bavelas, J.B. (1990). Behaving and communicating: A reply to Motley. Western Journal of Speech Communication, 54, 593–602.

Bonaiuto, M. & Maricchiolo, F. (2009). La comunicazione non verbale (seconda edizione). Carocci, Roma.

Buck, R. (1988). Nonverbal communication: Spontaneous and symbolic aspects. American Behavioral Scientist, 31, 341–354.

Burgoon, J.K. (1983). Nonverbal violations of expectations. In J.M. Wiemann & R.P. Harrison (eds.). Nonverbal Interaction: Volume 11, Sage Annual Reviews of Communication. (pp. 11–77). Beverly Hills, CA: Sage

Burgoon, J.K. (1985). The relationship of verbal and nonverbal codes. In: B. Dervin & M.J. Voight (eds.), Progress in Communication Sciences, Volume 6 (pp. 263–298). Norwood, NJ: Ablex.

Burgoon, J.K., Birk, T., & Pfau, M. (1990), Nonverbal behaviors, persuasion, and credibility. Human Communication Research, 17, 140-69.

Burgoon, J.K., Guerrero, L.K., & Floyd, K. (2010). Nonverbal Communication. Boston: Allyn and Bacon.

Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & White, C. H. (2013). Communication: The codes and functions of nonverbal communication. In C. Miller, E. Fricke, A. Cienki, & D. McNeill (Eds.), Body – Language – Communication: Multimodal perspectives on language in communication (pp. 604-621). Berlin: De Gruyter Mouton.

Burgoon, J.K., Stern, L.A. & Dillman, L. (1995). Interpersonal Adaptation: Dyadic Interaction Patterns. New York: Cambridge University Press.

Cappella, J.N. (1987). Interpersonal communication: Definition and fundamental questions. In C.R. Berger & S.H. Chaffee (eds.). Handbook of Communication Science (pp. 184–238). Newbury Park, CA: Sage.

Cappella, J.N. (2006). The interaction management function of nonverbal cues. In V.L. Manusov & M.L. Patterson (eds.), The Sage Handbook of Nonverbal Communication (pp. 361–379). Thousand Oaks, CA: Sage.

Caso, L., Maricchiolo, F., Bonaiuto, M., Vrij, A., & Mann, S. (2006). The impact of deception and suspicion on different hand movements. Journal of nonverbal behavior, 30, 1-19.

Darwin, C.R. (1982)., L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali. Torino; Newton Compton (ed. or. 1872).

DePaulo, B.M. (1992). Nonverbal behavior and self-presentation. Psychological Bulletin, 111, 203-243.

Dillard, J.P., Anderson, J.W. & Knobloch, L.K. (2002). Interpersonal influence. In M.L. Knapp & J.A. Daly (eds.). Handbook of Interpersonal Communication, third edition (pp. 423–474). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ekman, P. (1972). Universal and cultural differences in facial expressions of emotion, in J. R. Cole (ed.), Nebraska Symposium on Motivation 1971 (pp. 207-83). Lincoln (NE): Nebraska University Press.

Ekman, P. (1982). Emotion in the human face. Cambridge: Cambridge University Press.

Ekman, P. (2009). Lie Catching and Micro Expressions. In C. Martin (Ed.), The Philosophy of Deception. New York, NY: Oxford University Press

Ekman, P., Friesen, W.V. (1969). The repertoire of nonverbal behaviour.: Categories, origins, usage and coding. Semiotica, 1, 49-98.

Ekman, P., Sorenson, E.R. & Friesen, W.V. (1969). Pan-cultural elements in facial displays of emotion. Science, 164, 86–88.

Elfenbein, H.A. & Ambady, N. (2003). When familiarity breeds accuracy: Cultural exposure and facial emotion recognition. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 276–290.

Fridlund, A.J. & Duchaine, B. (1996). Facial expressions of emotion and the delusion of the hermetic self. In: R. Harre` & W.G. Parrott (eds.). The Emotions: Social, Cultural, and Biological Dimensions (pp. 259–284). Thousand Oaks, CA: Sage.

Giles, H. & Ogay, T (2006). Communication accommodation theory. In: B. Whalen & W. Samter (eds.). Explaining Communication: Contemporary Theories and Exemplars (pp. 293–310). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Goffman, E. (1959). The Pesentation of Self in Everyday Life. Garden City, NY: Anchor/Doubleday. [trad. It. Goffman, E. (1969), La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna: il Mulino.

Gottman, J.M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale (NJ): Erlbaum.

Greene, J. (1980). Il comportamento comunicativo. Milano: Mondadori.

Grice, P. 1989. Studies in the Way of Words. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Guerrero, L.K. & Farinelli, L. (2009). Key characteristics of messages: The interplay of verbal and nonverbal codes. In: W.F. Eadie (ed.). 21st Century Communication: A Reference Handbook (pp. 239–248). Thousand Oaks, CA: Sage.

Hall E.T. (1969). La dimensione nascosta. Milano: Bompiani (ed. or. 1966).

Hall, J.A. (2006). Women’s and men’s nonverbal communication: Similarities, differences, stereotypes, and origins. In: V.L. Manusov & M.L. Patterson (eds.). The Sage Handbook of Nonverbal Communication. (pp. 201–218). Thousand Oaks, CA: Sage.

Kendon, A. (1970). Movement co-ordination in social interaction: Some examples considered. Acta Psychologica, 32, 1-25.

Kendon, A. (1990). Conducting Interaction: Patterns of Behavior in Focused Encounters. Cambridge: Cambridge University Press

Kendon, A. (2004). Gesture: Visible action as utterance. Cambridge: Cambridge University Press.

LaPlante, D. & Ambady, N. (2000). Multiple messages: Facial recognition advantage for compound expressions. Journal of Nonverbal Behavior, 24, 211–224.

Maricchiolo, F. & Bonaiuto, M. (2011). Il corpo nella comunicazione politica contemporanea. In P. Catellani & G. Sensales (a cura di) Psicologia della Politica. (pp 113-131). Milano: Cortina.

Maricchiolo F., Bonaiuto M., Cornacchia M., Mastrodonato M., Avalle F. & Pucci A. (2002). La videopresenza dell’interlocutore in un sistema di chat-line: effetti sulla comunicazione scritta, sulla comunicazione non verbale e sulla prestazione al compito. In M. Bonaiuto (a cura di) Conversazioni virtuali: come le nuove tecnologie cambiano la comunicazione interpersonale (pp. 126-168). Milano: Guerini.

Maricchiolo, F., Bonaiuto, M., & Ferlazzo, F. (2012).Gesti delle mani, fissazione oculare e valutazione del parlante di un video-messaggio persuasivo. In V. Biasci (ed.) Affective processes, cognition and action. Study day in Honor of Paolo Bonaiuto. Roma: Edizioni Universitarie Romane.

Maricchiolo, F., Bonaiuto, M., & Gnisci, A. (2014). Body movements in political discourse. In C. Müller, A. Cienki, E. Fricke, S. Ladewig, D. McNeill, & S. Teßendorf (eds.). Body, Language, Communication. (Vol. 2) (pp. 1400-1412). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Maricchiolo, F., Gnisci, A., Bonaiuto, M. & Ficca, G. (2009). Effects of different types of hand gestures in persuasive speech on receivers’ evaluations. Language and Cognitive Processes, 24(2), 239-266.

McNeill, D. (1992). Hand and mind. Chicago: The University of Chicago Press.

McNeill, D. (2005). Gesture and Thought. Chicago: University of Chicago Press.

Mehrabian, A. (1969). Significance of posture and position in the communication of attitude and status relationships. Psychological Bulletin, 71, 359–372.

Özyürek, A. (2002). Do speakers design their co-speech for their addressees? The effects of addressee location on representational gestures. Journal of Memory and Language, 46, 665–687.

Patterson, M.L. (1983). Nonverbal Behavior: A Functional Perspective. New York: Springer.

Robinson, J.D. (1998). Getting down to business: Talk, gaze, and body orientation during openings of doctor-patient consultations. Human Communication Research, 25, 97–123.

Petty, R.E. & Cacioppo, J.T (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 19, 123–205.

Segrin, C. (1993). The effects of nonverbal behavior on outcomes of compliance-gaining attempts. Communication Studies, 44, 169–187.

Todorov, A., Mandisodza, A.N., Goren, A., & Hall, C. (2005). Inferences of Competence from Faces Predict Election Outcomes. Science, 308, 1623–162.

Vrij, A. (2006). Nonverbal communication and deception. In V.L. Manusov & M.L. Patterson (eds.). The Sage Handbook of Nonverbal Communication. Sage Publications Inc.

!["With pride" from Enrico via Flickr (https://flic.kr/p/RbADC), cc [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]](/sites/it-version/files/styles/im_small_600x325_/public/field/image/gay.jpg?itok=u6lSLsmR)

!["C'eravamo tanto amati" from Cristiano Sabbatini via Flickr (https://flic.kr/p/jeUQg7), cc [https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/]](/sites/it-version/files/styles/im_small_600x325_/public/field/image/comunicazione_non_verbale.jpg?itok=C6C-nRzn)

!["Love" from Letizia Barbi via Flickr (https://flic.kr/p/88tfAV), cc [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]](/sites/it-version/files/styles/im_small_600x325_/public/field/image/cuore.jpg?itok=uTsEcYXV)

!["Trust" from Joi Ito via Flickr (https://flic.kr/p/5tWgh4), cc [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]](/sites/it-version/files/styles/im_small_600x325_/public/field/image/trust.jpg?itok=HBnwySIi)