Quando è normale, soprattutto per un anziano, avere difficoltà nello svolgere due compiti in contemporanea? Quando invece può essere indice di una patologia?

L’essere umano è sempre più multitasking, tuttavia…

Chi di voi sta leggendo questo articolo con la televisione accesa in sottofondo? O sullo smartphone fra una incombenza quotidiana e la successiva? Quante volte vi è capitato di parlare al telefono e contemporaneamente rispondere a una e-mail? O semplicemente di guidare parlando al telefono in vivavoce?

Nella vita di tutti i giorni ci troviamo spesso a “fare più cose” contemporaneamente, ossia a compiere due azioni insieme o a prestare attenzione a due aspetti in parallelo. A questo ha contribuito la diffusione degli strumenti tecnologici, che ci porta a usufruire contemporaneamente di vari canali di informazione, elaborando nello stesso momento un numero elevato di input sensoriali. In questo contributo descriveremo come questa capacità si modifichi durante l’invecchiamento. Descriveremo tecniche sperimentali che simulano in maniera controllata le situazioni in cui dobbiamo “fare più cose” contemporaneamente e che sono utilizzate nella valutazione e riabilitazione di alcuni disturbi motori e cognitivi.

Iniziamo da una breve introduzione terminologica. Gli informatici utilizzano il termine “multitasking” proprio per indicare lo svolgimento di più compiti in parallelo. In psicologia sperimentale il metodo, detto del “doppio compito”, consente di studiare l’abilità nello svolgere due attività nello stesso momento. La procedura sperimentale prevede che una certa attività (compito primario) venga svolta sia singolarmente (condizione di compito singolo) che contemporaneamente a un compito secondario o interferente (condizione di doppio compito). La prestazione viene misurata in termini di velocità della risposta e/o numero di errori. La differenza di prestazione fra le due condizioni viene chiamata “costo”, in quanto nella maggior parte dei casi la prestazione in condizioni di doppio compito è peggiore di quella in condizioni di compito singolo. La natura dei compiti da svolgere può essere eterogenea e comprendere o meno dei movimenti, anche complessi; questo approccio è stato ampiamente utilizzato per studiare le funzioni “esecutive” o di controllo, ossia l’insieme di abilità cognitive deputate al controllo e alla pianificazione del comportamento. Vedremo ora come possa essere utilizzato con ottimi risultati anche in ambito clinico, grazie a due specifici test (“Stops Walking When Talking” e “Useful Field of View”) che forniscono, rispettivamente, una stima precisa del rischio di caduta accidentale e di possibili incidenti stradali alla guida; ma anche grazie a uno strumento diagnostico per verificare la presenza di deficit attentivi conseguenti ad una cerebrolesione. In certi contesti, il costo del doppio compito è molto elevato e compiere alcune azioni contemporaneamente diventa impossibile o quasi. In questi casi, la possibilità di valutare la prestazione in condizioni di doppio compito permette di identificare potenziali problemi subclinici “prima e meglio” rispetto ai test canonici ai quali solitamente queste difficoltà sfuggono, rischiando di emergere all’improvviso proprio nelle situazioni più complesse della vita quotidiana, quali ad esempio i contesti di distrazione con effetti potenzialmente molto gravi: per un anziano anche una caduta lieve può provocare un trauma irreversibile.

L’avanzare dell’età rende difficile camminare e parlare contemporaneamente?

L’invecchiamento è un processo complesso di interazione tra un accrescimento delle esperienze e un declino che compromette alcune abilità. Ad esempio, le abilità che riflettono un accumulo di conoscenze ed esperienze, come quelle verbali, migliorano progressivamente anche tra i 30 e 60 anni mentre la velocità di elaborazione e la capacità di accedere a informazioni appena apprese diminuiscono già a partire dalla prima età adulta (Harada et al., 2013). In certi casi si riscontra che alcune attività vengono svolte senza problemi quando effettuate singolarmente, ma possono diventare deficitarie quando svolte contemporaneamente ad altre.

Ad esempio, Lindenberger e colleghi (2000) hanno mostrato che la capacità di camminare durante lo svolgimento di un’attività secondaria di tipo cognitivo, quale la memorizzazione di un elenco di parole, è più compromessa negli anziani rispetto ai giovani e agli adulti di mezza età. Come discriminare le normali conseguenze dell’invecchiamento da altre potenzialmente patologiche? In ambito motorio l’applicazione del doppio compito è utile per individuare gli anziani più in difficoltà nel gestire equilibrio e deambulazione in contesti complessi e quindi maggiormente a rischio di cadere nel contesto di vita reale (Schaefer, 2014).

Nella pratica clinica uno strumento molto utilizzato per semplicità di applicazione, valore clinico e capacità predittiva nell’ambito della prevenzione delle cadute è il test “Stops Walking When Talking’’, o SWWT (per gli amanti degli acronimi, in italiano suonerebbe – malissimo - come SdCQsP: smettere di camminare quando si parla). La procedura prevede che un paziente venga accompagnato in un breve tragitto mentre si tenta di iniziare una conversazione (ad esempio, ponendo domande sui farmaci assunti). In questo contesto viene valutato se il paziente smette di camminare per rispondere alla domanda o se, al contrario, riesce a portare a termine entrambe le attività insieme. Un pioneristico lavoro di Lundin-Olsson e colleghi (1997) mostra che l’incapacità di riuscire a camminare mentre si parla è un indice molto sensibile del rischio di caduta accidentale: la maggior parte degli anziani che non è in grado di continuare a camminare mentre parla andrà incontro a una caduta entro i successivi 6 mesi dal test. Al contrario, il rischio di caduta per gli anziani che sono in grado di continuare a camminare mentre parlano è molto più basso. Da allora, numerosi studi hanno supportato l’efficacia del test SWWT nell’identificare le persone anziane ad alto rischio di cadute. È stata dimostrata la maggior validità dell’approccio del doppio compito rispetto al compito singolo nella valutazione della deambulazione traendone preziosi suggerimenti per migliorare le valutazioni del rischio in ambito motorio (Ayers et al., 2014; Beauchet et al., 2009; Verghese et al., 2002).

Quanto è difficile per un anziano fare due cose assieme?

Alcuni studi si sono invece concentrati, sempre nell’anziano, sul calo della prestazione che deriva dall’esecuzione contemporanea di due compiti cognitivi. Lo standard in questi studi non è tanto valutare la differenza nella prestazione di doppio compito in senso assoluto rispetto alla condizione di base, ma in rapporto al rallentamento che ciascun anziano presenta già nel compito singolo. Teniamo presente che le prestazioni cognitive sono strettamente influenzate dall’età, pertanto il confronto terrà conto delle normali differenze di prestazione dovute all’invecchiamento. Partendo da questa importante considerazione metodologica, Verhaeghen e colleghi (2003) hanno condotto una meta-analisi confrontando numerosi studi in questo ambito da cui è emerso che all’aumentare dell’età la condizione di doppio compito comporta un costo via via maggiore. In particolare, rispetto ai giovani, gli anziani mostrano difficoltà maggiori quando il compito principale è di tipo visuospaziale (ad esempio, compito di ricerca visiva di uno stimolo “target” fra un certo numero di stimoli distrattori).

Possiamo capire da un (doppio) compito quanto è difficile per un anziano guidare?

Nonostante diversi aspetti della guida diventino “automatici” con l’esperienza, guidare è un compito complesso che può risultare difficile per alcuni anziani, i quali sono quindi esposti a maggiori rischi. Numerose ricerche in ambito oftalmologico hanno mostrato come il numero di stimoli visivi percepiti dagli anziani può ridursi fortemente in condizioni di doppio compito. Il test maggiormente utilizzato per verificare questo fenomeno è lo “Useful Field of View” (UFOV). Si tratta di un test computerizzato che richiede di svolgere un compito di identificazione visiva centrale (compito primario), prestando attenzione anche agli stimoli periferici differenziandoli dai distrattori (compito secondario). Come nell’ambito motorio il test Stops Walking When Talking spesso anticipa una caduta, lo Useful Field of View predice con efficacia il rischio di incorrere in incidenti stradali (Edwards et al., 2006). Questo test si è rivelato non solo di fondamentale importanza nell’ambito della prevenzione del rischio, ma ha anche aperto un filone di ricerca volto a fornire nuove possibilità agli anziani che vogliono mantenere la propria capacità di guida il più a lungo possibile. La professoressa Karlene Ball e il suo gruppo di ricerca hanno sviluppato con successo un programma di formazione (“Useful Field of View Speed of Processing Training”) che aiuta gli anziani a espandere e focalizzare il loro raggio di attenzione migliorando la capacità di elaborare le informazioni visive più rapidamente, portandoli quindi a mantenere più a lungo la patente di guida (DeAngelis, 2009). Programmi di training e valutazione dell’idoneità alla guida simili sono disponibili anche tradotti in italiano, reperibili online su diverse piattaforme (si veda ad esempio https://www.schuhfried.com/it/vienna-test-system/). Alcuni di questi training sembrano essere efficaci persino nel ridurre il tasso di incidenti stradali (Ball et al., 2010) e nel consentire di guidare in sicurezza più a lungo negli anni (Edwards et al., 2009).

Applicazione del doppio compito alla valutazione clinica del neglect

Abbiamo finora visto che il doppio compito offre un approccio particolarmente adatto per mettere alla prova le abilità che usiamo regolarmente nei contesti di vita quotidiana e che risultano differenti dalle abilità valutate tramite i test classici, focalizzati sull’analisi di una singola funzione motoria o cognitiva.

Un ulteriore ambito di applicazione di questo metodo riguarda quei pazienti che in seguito a una lesione cerebrale (causata per esempio da un ictus o da un tumore) spesso mostrano una serie di disturbi attentivi. Per esempio molti presentano un deficit chiamato negligenza spaziale unilateral (neglect in inglese), che rende impossibile processare una porzione dello spazio circostante (Bonato et al., 2012). Tale disturbo solitamente insorge a causa di un danno all’emisfero destro, determinando la difficoltà nel processare tutte le informazioni che provengono dal lato spaziale opposto alla sede della lesione cerebrale, ovvero il sinistro (Bartolomeo et al., 2012; Corbetta & Shulman, 2011; Driver & Vuilleumier, 2001; Vuilleumier, 2013). Questa condizione impatta negativamente sulla vita di tutti i giorni: i pazienti, infatti, possono dimenticarsi di mangiare ciò che si trova nella parte sinistra del piatto e camminando possono colpire oggetti posti alla loro sinistra (Bonato, 2003). Nella pratica clinica la diagnosi di questo disturbo viene effettuata attraverso specifici test cartacei che richiedono, ad esempio, di segnare con una crocetta tutti gli stimoli presenti in un foglio. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti in fase cronica presenta solo deficit lievi che possono sfuggire a questi test (Rengachary et al., 2009), nonostante potenzialmente causino difficoltà nelle situazioni complesse di vita quotidiana.

Per fornire un aiuto diagnostico a questo tipo di pazienti, si è pensato di applicare la logica del doppio compito, simulando in un contesto controllato una condizione in cui è necessario prestare attenzione a più aspetti in contemporanea, creando così un contesto cognitivamente più impegnativo.

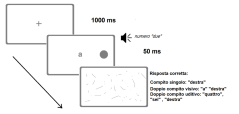

Bonato e colleghi (2013) hanno verificato che un compito secondario, svolto durante un compito principale di tipo visuospaziale (identificazione del lato di comparsa di un target laterale), interferisce con la consapevolezza dello spazio controlesionale di pazienti che in seguito a un ictus non presentavano neglect secondo i test classici (si vedano anche Andres et al., 2019; Bonato, 2015; Bonato et al., 2019).

I risultati hanno evidenziato che i pazienti, pur raggiungendo buone prestazioni nelle condizioni di compito singolo (esecuzione del solo compito visuospaziale), perdevano questa capacità nelle condizioni di doppio compito, ma solo quando il target era presentato nella parte di spazio “indebolita” perchè opposta alla lesione. Al contrario i target presentati nel lato non compromesso venivano sempre percepito. In pratica il pallino/target a sinistra era percepito da pazienti con lesione nella metà destra solo quando potevano focalizzarsi sulla sua comparsa senza dover prestare attenzione ad altro. Interessante è poi notare come la prestazione fosse compromessa in modo quasi identico quando i pazienti erano “distratti” da una piccola lettera da leggere o da un suono. In entrambe queste condizioni i pazienti non erano più in grado di percepire i target che apparivano a sinistra.

Il fatto che la compromissione fosse molto simile quando era necessario prestare attenzione a un suono o una lettera, ci fornisce degli indizi importanti sull’origine di questo interessante fenomeno. Parrebbe infatti che a determinare il crollo della prestazione sia l’impossibilità di concentrarsi esclusivamente su un aspetto del compito (la rilevazione dei target laterali) e si potrebbe quasi dire che non è importante la fonte della distrazione (se un suono o un’immagine) quanto la distrazione stessa.

L’utilizzo del doppio compito cognitivo si è quindi rivelato ancora una volta un approccio molto sensibile nell’identificare i pazienti meno gravi, ovvero quelli che sfuggono più facilmente alla valutazione basata sui test classici e che quindi rappresentano la vera sfida diagnostica per un clinico.

I programmi di training

Esistono strategie per “allenare le funzioni mentali” dell’anziano?

Numerosi strumenti consentono agli anziani di mantenere il più a lungo possibile la propria autonomia contrastando gli effetti dell’invecchiamento. Borella e colleghi (2010) e Carretti e colleghi (2012) hanno validato programmi di potenziamento della memoria di lavoro. Tale abilità consente di mantenere in memoria le informazioni e al tempo stesso “manipolarle”, ossia utilizzarle per l’esecuzione di differenti compiti cognitivi come la comprensione, l’apprendimento e il ragionamento. I risultati del training, adattato alla performance individuale e basato sul richiamo di una lista di parole precedentemente presentata, hanno mostrato effetti positivi che si mantengono per almeno 6/8 mesi e si estendono a diverse capacità cognitive (come la capacità di ragionamento, la comprensione del linguaggio e la velocità di elaborazione delle informazioni). In ambito motorio, la ricerca sostiene l’efficacia di training basati sulla tecnica del doppio compito nel promuovere le prestazioni motorie degli anziani, anche in situazioni che simulano la complessità delle azioni quotidiane. Lo studio di Brustio e colleghi (2018) mostra che 16 settimane di training in cui esercizi di equilibrio e deambulazione vengono uniti all’esecuzione di compiti motori aggiuntivi tipici della quotidianità (ad esempio, abbottonarsi e sbottonarsi la camicia, chiudere una cerniera o legare un filo), migliorano le prestazioni motorie degli anziani anche in condizioni complesse di doppio compito. Nel loro insieme questi risultati suggeriscono come sia possibile intervenire in molteplici modi per potenziare i meccanismi cognitivi e motori che tendono a perdere di efficienza con l’avanzare dell’età.

Take-home messages

Con l’avanzare dell’età è più probabile avere difficoltà nel gestire le situazioni di “multitasking” quotidiano. Questi contesti complessi utilizzano infatti buona parte delle risorse attentive disponibili, che pertanto verranno a mancare per l’esecuzione di altre attività svolte contemporaneamente. Nella vita di tutti i giorni queste difficoltà possono determinare diversi rischi come quello di incorrere in incidenti stradali o in cadute accidentali. L’applicazione di test basati sul metodo del doppio compito (SWWT, UFOV) può fornire dati precoci circa i possibili indicatori di rischio e può aiutare gli anziani a migliorare le proprie capacità cognitive tramite programmi di formazione, aiutandoli, ad esempio, a mantenere più a lungo la propria patente di guida. L’utilizzo del doppio compito si è inoltre rivelato utile come strumento diagnostico per evidenziare deficit del processamento visuospaziale in seguito a cerebrolesione. Le implicazioni cliniche di tutti questi test vanno oltre la maggior sensibilità, e riguardano la corrispondenza/analogia tra i setting sperimentali simulati con questo metodo e i contesti complessi della vita quotidiana dove spesso i pazienti, inconsapevoli delle loro difficoltà, non riescono a compensare il loro deficit incorrendo in possibili incidenti.

Glossario

Multitasking. Il termine proprio del linguaggio informatico significa letteralmente “molti compiti” e indica la capacità di un software di eseguire più programmi contemporaneamente. In psicologia indica il contesto/l’abilità di svolgere contemporaneamente più attività.

Doppio compito. Fa riferimento alla procedura sperimentale usata in psicologia cognitiva e in neuropsicologia per studiare l’abilità di svolgere due compiti simultaneamente. Se la prestazione ai due compiti è inferiore a quella che si otterrebbe svolgendo uno solo di essi, significa che i due compiti interferiscono tra loro, e questo implica che essi "competono" per le stesse risorse all'interno del sistema cognitivo.

Funzioni esecutive. Sono definite come una serie di meccanismi di controllo che coordinano il comportamento e i pensieri, regolandone appropriatezza ed espressione.

Eminegligenza spaziale unilaterale (chiamata neglect, dal nome inglese della patologia). Deficit della consapevolezza spaziale, secondario a un danno cerebrale (solitamente a carico dell’emisfero destro). I sintomi comportano una specifica difficoltà a processare tutte le informazioni provenienti dal lato spaziale opposto a quello dell’emisfero danneggiato.

Ringraziamenti

Il presente lavoro rientra negli scopi del progetto di ricerca “use-inspired” finanziato dal MIUR nell’ambito dei “progetti di Eccellenza” di cui il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli studi di Padova è risultato vincitore. Il prof Bonato è finanziato da un grant STARS dell’Università degli Studi di Padova.