Negli ultimi anni c’è stato un forte aumento del numero di famiglie immigrate in Italia. Il flusso migratorio non solo è aumentato ma è anche qualitativamente cambiato nel tempo. La famiglia immigrata arriva in Italia raggiungendo uno dei membri della famiglia, in genere l’uomo, che è arrivato per primo a trovare nuove opportunità lavorative. Le persone autoctone e quelle immigrate si trovano a condividere vari contesti di vita quotidiana e affrontare, quindi, la presenza di differenze culturali. Queste differenze culturali spesso rappresentano un problema poiché possono essere amplificate dalle caratteristiche individuali di ciascuno e dal modo di comportarsi l’un l’altro (Allport, 1954). Questo è vero sia per gli adulti, sia per i bambini. È comune, quindi, trovare atteggiamenti razzisti e comportamenti discriminatori tanto negli adulti quanto nei bambini. Se l’acquisizione del pregiudizio è precoce e la sua espressione frequente, la sua automatizzazione si rinforza (Devine, 1989), diventa più stabile nel tempo e incide con più forza nel plasmare i comportamenti (Baron e Banaji, 2006). Conoscere le condizioni nell’ambiente sociale che facilitano lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti razzisti può aiutare a prevenire lo sviluppo e l’espressione di alti livelli di pregiudizio interetnico nei bambini.

Cosa sono gli atteggiamenti?

Allport (1935) fu uno dei primi a definire gli atteggiamenti come uno stato mentale neurologico di prontezza, organizzata attraverso l’esperienza, che esercita un’influenza direttiva o dinamica sulla risposta dell’individuo nei confronti di ogni oggetto o situazione con cui esso entra in contatto. Gli atteggiamenti, quindi, si configurano come una tendenza psicologica che si esprime valutando un’entità (oggetto, persona, gruppi) con un certo grado di favore o sfavore (Eagly & Chaiken,1998). Questi influenzano la nostra percezione, il pensiero e il comportamento e aiutano a prevedere i comportamenti dell’altro modellando di conseguenza anche il nostro. Appare evidente, quindi, come sia importante studiare gli atteggiamenti proprio perché questi influenzano la nostra vita sociale. Infatti, nelle relazioni inter-gruppi questi possono determinare la cooperazione o il conflitto. A tal proposito, possiamo sviluppare atteggiamenti sfavorevoli e talvolta ostili verso uno o più gruppi sociali, in questo caso stiamo parlando di pregiudizio.

Gli atteggiamenti possono essere di due tipi: impliciti ed espliciti. L’atteggiamento implicito si differenzia da quello esplicito per tre caratteristiche: per un’origine non necessariamente nota, indipendente dalla consapevolezza che le persone hanno delle loro valutazioni associative; per i processi di attivazione di natura automatica; infine, perché questa componente influenza principalmente le risposte non controllabili o sulle quali le persone non tentano di esercitare controllo (Wilson, Lindsay, e Schooler, 2000). Infatti, secondo Moors e DeHower (2006) i due tipi di atteggiamento corrisponderebbero a due opposti modi di elaborazione mentale, uno automatico (tipico degli atteggiamenti impliciti) e l’altro non automatico o controllato (tipico degli atteggiamenti espliciti): il modo automatico opera indipendentemente dalle risorse attentive e non richiede intenzionalità a differenza del processo non automatico che è sotto il controllo consapevole della persona e richiede sia attenzione sia sforzo. Questo fa sì che gli atteggiamenti espliciti riflettano risposte controllate e deliberate le quali possono essere volontariamente alterate o soppresse mentre gli atteggiamenti impliciti attivino processi automatici e spontanei che sono difficili da modificare o evitare (Schneider & Shiffrin 1977). In questo lavoro ci focalizzeremo sullo sviluppo ed espressione degli atteggiamenti interetnici in età infantile e sulla loro trasmissione intergenerazionale. Essi costituiscono una variante degli atteggiamenti intergruppo (atteggiamenti verso un gruppo sociale e i suoi membri), in cui l’oggetto di valutazione è appunto costituito da un gruppo etnico differente da quello di appartenenza.

Lo sviluppo infantile degli atteggiamenti interetnici espliciti e impliciti

I bambini già prima del loro primo compleanno mostrano una preferenza per i volti di persone della loro stessa etnia (Kelly et al. 2007), preferiscono qualcuno che parli la loro stessa lingua e selezionano giocattoli che gli vengono mostrati da un parlante nativo (Kinzler, Dupoux, & Spelke, 2007). La preferenza dei bambini per persone familiari inizia, quindi, ancor prima che si manifesti la loro tendenza a vederli come appartenenti all’ingroup (cui sono attribuiti aspetti positivi) e distinti dall’outgroup (cui si associano caratteristiche negative). Questa preferenza, sul piano esplicito, emerge già intorno ai 3-4 anni di età (Aboud, 1988; Augoustinos & Rosewarne, 2001; Bigler & Liben, 2006), sembra arrivare al picco massimo intorno ai 7/8 anni e in seguito declinare gradualmente. Sul piano implicito non sembra invece diminuire con l’età. All’età di 10 anni, quindi, l’asimmetria tra i due tipi di atteggiamento diventa evidente: mentre il livello degli atteggiamenti impliciti rimane costante, la preferenza esplicita per la propria etnia inizia a decrescere sostanzialmente. Questo potrebbe essere spiegato con il fatto che i bambini nel tempo imparano le norme per cui l’espressione di atteggiamenti razziali negativi è sanzionabile, andando a sopprimere la loro espressione aperta ma allo stesso tempo mantenendo il bias e esibendolo implicitamente.

Somiglianze genitori–figli nel pregiudizio etnico

Lo sviluppo degli atteggiamenti intergruppo nell’individuo è il risultato dell’interazione tra predisposizioni genetiche, influenze sociali e determinanti situazionali (Hatemi et al., 2009; Verhust & Hatemi, 2013). Gli atteggiamenti dei bambini dipendono fortemente dalle esperienze di socializzazione precoce e sono influenzati dagli adulti significativi (Bigler & Liben, 2007; McGlothlin & Killen, 2010). Le teorie psicologiche dello sviluppo e sociali suggeriscono che gli atteggiamenti intergruppo esibiti dai bambini sono simili agli atteggiamenti intergruppo dei loro genitori (Aboud &Amato, 2001; Allport, 1954; Bandura, 1977; Nesdale, 2001; Radke-Yarrow et al., 1952). Altre ricerche che si soffermano maggiormente sugli atteggiamenti interetnici dei genitori e dei loro figli, ne evidenziano una forte similarità (Meeusen, 2014; Dhont, Roets, & Van Hiel, 2013; Dhont & Van Hiel, 2012; Jaspers, Lubbers, & de Vries, 2008; O’Bryan et al., 2004; Rodríguez-García & Wagner, 2009). Altre, invece, hanno trovato solo una limitata corrispondenza (Aboud & Doyle, 1996; Hello, Scheepers, Vermulst, & Gerris, 2004; Vittrup & Holden, 2011). Una recente metanalisi condotta da Degner and Dalege (2013) ha confermato lo stesso trend. Inoltre, la trasmissione intergenerazionale diventa più forte quando gli adulti presentano una relazione stretta con i loro figli (Sinclair et al. 2002) o quando i bambini si identificano fortemente con loro (Sinclair et al. 2005). I bambini, quindi, imitano i loro genitori.

La stessa similarità tra atteggiamenti espliciti dei genitori e quelli dei figli è stata trovata anche per gli atteggiamenti impliciti (Vezzali, Giovannini, Capozza, 2012; Castelli, Zogmaister, & Tomelleri, 2009; Dunham, Baron, & Banaji, 2006; Sinclair, Dunn, & Lowery, 2005). Ad esempio, nella ricerca di Castelli e collaboratori (2009), si evidenzia come l’atteggiamento interetnico implicito delle madri misurato con lo strumento Implicit Association Test (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) predice l’atteggiamento razziale dei figli in età prescolare misurato con una prova di attribuzione di caratteristiche positive e negative a immagini di bambini bianchi o neri.

Tuttavia, sebbene molte ricerche si siano concentrate su questo tema, c’è da dire che gli atteggiamenti espliciti hanno ricevuto più attenzione, mentre quelli impliciti hanno bisogno di essere studiati più approfonditamente al fine di chiarire il ruolo di variabili ambientali ed educative sul loro sviluppo ed espressione. Inoltre, queste ricerche portano ad ipotizzare che gli atteggiamenti impliciti vengano acquisiti all’interno della famiglia e che probabilmente iniziano con esperienze di socializzazione precoce. Nessuno di questi studi però prende in considerazione gli atteggiamenti impliciti di bambini al di sotto dell’età scolare.

Stili di parenting e atteggiamenti interetnici nei bambini

Per parenting si intende l’insieme delle cure date al bambino che lo preparano a gestire i compiti della vita (Bornstain, 2013). La differente modalità di fornire queste cure al proprio figlio determina lo stile di genitorialità. Robinson (2001) delinea tre stili di parenting: autorevole, autoritario e permissivo. Lo stile di parenting autorevole si caratterizza come uno stile in cui i genitori forniscono ai loro figli amore e supporto emotivo ma allo stesso tempo definiscono regole per quello che considerano un comportamento appropriato. In contrasto, in quello autoritario i genitori adottano un approccio punitivo che include minacce, critiche e rinforzi di regole dettate unilateralmente. Essi non forniscono supporto emotivo, tipico di uno stile di parenting autorevole. I genitori con uno stile di parenting permissivi forniscono rinforzo a regole incoerenti.

Partendo dal presupposto che i genitori sono modelli per i loro figli, è molto probabile che un parenting autoritario facilmente conduca a un comportamento aggressivo e anti-sociale del bambino, in particolare verso le minoranze etniche (Stevenson et al. 1990). Anche Duriez (2011) ha mostrato come un parenting autoritario basato più sulla promozione di obiettivi estrinseci stimola la competizione, promuove il pregiudizio etnico e aumenta gli atteggiamenti aggressivi verso i bambini immigrati. Un parenting autoritario non solo predice il pregiudizio etnico nei bambini a prescindere del livello di pregiudizio genitoriale ma facilita anche la trasmissione intergenerazionale dai genitori ai bambini (Pinquart & Silbereisen, 2004a; Pinquart & Silbereisen, 2004b). L’essere genitori autoritari trasmette ai bambini valori come conformità e tradizione piuttosto che valori legati all’apertura al cambiamento (Duriez et al., 2008) e predice l’autoritarismo dei bambini e il pregiudizio verso gli immigrati (Carlson & Iovini, 1985; Rodríguez-Garcia & Wagner, 2009). Gli studi che considerano l’effetto degli atteggiamenti genitoriali autoritari sul pregiudizio etnico dei bambini sono ancora pochi. Inoltre, la maggior parte si focalizza più sull’autoritarismo del genitore (per una rassegna, Sibley & Duckitt, 2008) che include il convenzionalismo, l’aggressione autoritaria, e la sottomissione autoritaria (Altemeyer, 1981) piuttosto che sulle pratiche educative autoritarie. Infine, nessuno studio in letteratura ha indagato il ruolo esercitato dal parenting nella relazione tra pregiudizio dei genitori e pregiudizio dei bambini.

La ricerca condotta

Rispetto al tema affrontato in quest’articolo, vogliamo presentare un nostro studio recente (Pirchio, S., Passiatore, Y., Panno, A., Maricchiolo, F., Carrus, G. (2017). A chip off the old block: Parents’ Subtle Ethnic Prejudice Predicts Children’s Implicit Prejudice. Frontiers in Psychology. Under Review) che si è occupato di analizzare la trasmissione intergenerazionale del pregiudizio implicito madre-figlio considerando l’influenza che lo stile di parenting adottato dal genitore può esercitare su questa relazione. Inoltre, abbiamo voluto vedere anche come cambiano i livelli di pregiudizio esplicito e implicito dei bambini coinvolti nella ricerca rispetto alle loro età.

I partecipanti alla ricerca erano 318 bambini italiani (172 maschi e 146 femmine) di età compresa tra i 3 e i 9 anni di 11 scuole di Roma e dintorni. Tra questi, 131 bambini frequentavano la scuola dell’Infanzia, 105 la prima classe della scuola Primaria e 82 la quarta classe della scuola Primaria.

La madre di ogni bambino ha compilato un questionario sul pregiudizio etnico manifesto e latente (tale scala nonostante miri a valutare il pregiudizio espresso in una forma più subdola, non è una misura degli atteggiamenti impliciti definiti appunto in termini associativi) (Pettigrew e Meertens, 1995), nell’adattamento italiano di Arcuri e Boca (1996) e uno sullo stile di parenting (Parent Style and Dimension Questionnaire) di Robinson e colleghi (2001).

I bambini hanno partecipato a due attività, una che misurava il pregiudizio esplicito e una che misurava quello implicito.

Nella prima attività venivano mostrate al partecipante 6 foto di bambini di diversa etnia alle quali andavano assegnati aggettivi positivi (es. bello) o negativi (es. brutto) e verbi positivi (es. abbracciare), negativi (es. picchiare) o neutri (es. mangiare).

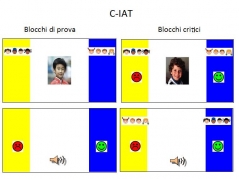

Nella seconda attività il pregiudizio implicito dei bambini è stato misurato attraverso la versione Child–Implicit Association Test (Child–IAT) adattata alle raccomandazioni di Baron e Banaji (2006). Allo studente è chiesto di categorizzare, premendo due tasti opposti e di colori diversi sulla tastiera del pc, le fotografie di bambini Caucasici, Africani, Asiatici Indiani, Asiatici Cinesi, Arabi (le fotografie utilizzate sono diverse dal test che misura il pregiudizio esplicito) in due differenti gruppi: “Caucasici” e “Altri” rappresentati in alto da due figure, il gruppo dei bambini caucasici da un lato e il gruppo di bambini multi–etnico dall’altro lato (Figura 1).  Deve, inoltre, categorizzare gli stimoli verbali ascoltati con una valenza positiva (bello, buono, felice, divertente, pulito) e quelli con una valenza negativa (brutto, cattivo, triste, noioso, sporco) rappresentati da due smile: uno smile verde e felice da un lato per gli stimoli con valenza positiva e uno rosso e triste per gli stimoli con valenza negativa. Gli stimoli verbali sono stati registrati e riprodotti attraverso degli audio per permettere ai bambini pre-scolari di partecipare e per far si che le differenti abilità di lettura dei bambini di scuola primaria non interferissero con i tempi di latenza al test. Le categorizzazioni sono semplici o combinate (si alternano gli stimoli, una volta compare l’immagine e una volta il bambino ascolta la parola) e si alternano blocchi di prova e blocchi critici, in cui viene effettivamente registrato il punteggio del bambino.

Deve, inoltre, categorizzare gli stimoli verbali ascoltati con una valenza positiva (bello, buono, felice, divertente, pulito) e quelli con una valenza negativa (brutto, cattivo, triste, noioso, sporco) rappresentati da due smile: uno smile verde e felice da un lato per gli stimoli con valenza positiva e uno rosso e triste per gli stimoli con valenza negativa. Gli stimoli verbali sono stati registrati e riprodotti attraverso degli audio per permettere ai bambini pre-scolari di partecipare e per far si che le differenti abilità di lettura dei bambini di scuola primaria non interferissero con i tempi di latenza al test. Le categorizzazioni sono semplici o combinate (si alternano gli stimoli, una volta compare l’immagine e una volta il bambino ascolta la parola) e si alternano blocchi di prova e blocchi critici, in cui viene effettivamente registrato il punteggio del bambino.

I risultati mostrano come il pregiudizio etnico latente delle madri predice il pregiudizio implicito dei figli non mostrando invece nessuna relazione con quello esplicito. Un livello più alto di parenting autorevole della madre è associato a più bassi livelli di pregiudizio etnico manifesto e latente della madre. Alti livelli di parenting autoritario e permissivo sono in relazione ad alti livelli di pregiudizio manifesto e latente della madre. Non c’è relazione tra le misure di pregiudizio esplicito e implicito dei bambini.

Lo stile di parenting adottato dalle madri non influenza la relazione tra il loro pregiudizio latente e quello implicito dei loro figli. La trasmissibilità degli atteggiamenti interetnici si verificherebbe a prescindere dallo stile di parenting adottato dalla madre con il proprio figlio. Quindi, anche se una mamma utilizzasse uno stile educativo autorevole con il proprio bambino, questo non basterebbe a proteggere l’eventuale trasmissione del suo pregiudizio etnico al figlio. Anche se ad alti livelli di autorevolezza si associano bassi livelli di pregiudizio, questo viene comunque trasmesso. Al contrario, gli stili autoritario o permissivo non favoriscono tale trasmissione sebbene questi si trovino presenti in quantità maggiore in genitori che hanno più alti livelli di pregiudizio.

Infine, è emersa anche una chiara differenza nell’evoluzione del pregiudizio esplicito ed implicito nei bambini partecipanti alla ricerca: se il primo sembra differenziarsi in base all’età mostrandosi più elevato intorno ai 7-8 anni e decrescendo successivamente, intorno ai 9-10 anni, il secondo sembra mantenersi stabile, dai 3 ai 10 anni, non mostrando forti cambiamenti nel tempo. Non ci sono invece differenze tra maschi e femmine. Questo è in linea con le ricerche discusse precedentemente che mostrano come i due tipi di pregiudizio siano due fenomeni distinti e che seguano anche due differenti pattern di sviluppo.

Conclusioni

Gli atteggiamenti interetnici sono appresi e si formano nel contesto familiare ed è opportuno perciò prendere in considerazione i fattori che a livello sociale li influenzano. Questo studio, insieme ad altri già esistenti in letteratura, ci dice che è opportuno non fermarsi agli atteggiamenti consapevoli ma dare importanza ai processi automatici, poiché la loro trasmissibilità si manifesta soprattutto per via implicita. I nostri risultati suggeriscono che i pregiudizi dei bambini possono essere radicati nei comportamenti automatici o nei processi di influenza sociale inconsci attuati dai loro genitori, più che in quello che i genitori esplicitamente pensano (e probabilmente dicono) di gruppi etnicamente diversi dal proprio. Sono diversi gli studi che non hanno trovato associazioni tra atteggiamenti espliciti dei genitori e quelli dei loro figli (per una rassegna vedere Fishbein, 2002). C’è da dire che gli atteggiamenti espliciti, a differenza degli impliciti, rimanendo ad un livello più consapevole e superficiale, sono più facilmente influenzabili e quindi anche modificabili. Questo mette in evidenza come la trasmissibilità del pregiudizio etnico, la sua evoluzione ed espressione avvenga su due vie separate di elaborazione che sembrano essere indipendenti tra loro, una su un piano più consapevole e di maggior controllo e una su un piano non consapevole e spontaneo spiegando sia la differente evoluzione del pregiudizio etnico esplicito e implicito in base all’età, sia la sua più facile trasmissibilità sulla via automatica piuttosto che su quella deliberata. Questo ci indica che gli atteggiamenti razziali vengono trasmessi all’interno del contesto familiare, che i genitori possono delinearsi come responsabili di tale trasmissione e come il pregiudizio etnico possa risultare contagioso. Ci sono comunque limiti nel nostro studio come quello di aver utilizzato un questionario self-report per misurare il pregiudizio latente dei genitori in quanto chiedere a chi risponde di dare il suo grado di accordo rispetto a una determinata affermazione implica la sua presa di consapevolezza sul proprio atteggiamento rispetto al contenuto dell’item. Futuri studi potrebbero includere misure di rilevazione implicita anche degli atteggiamenti interetnici dei genitori. Lo stesso è per la misurazione del parenting. Ad esempio, crediamo che i genitori si siano scoraggiati nel fornire risposte attendibili a causa della desiderabilità sociale ad item come “sculaccio mio figlio quando non mi piace quello che fa o dice” nella scala di parenting autoritario. Sarebbe interessante includere anche altre misure relative a genitori e figli che possono modificare la trasmissione intergenerazionale degli atteggiamenti.

I risultati ci possono però aiutare a pianificare interventi che includano sia i genitori sia i bambini. Ad esempio la scuola, in quanto luogo dedicato all’educazione inclusiva, nel quale si trovano a contatto famiglie di diverse etnie e culture, potrebbe promuovere la riduzione del pregiudizio nei genitori e nei bambini autoctoni da un lato e supportare l’adattamento e l’inclusione dei genitori immigrati dall’altro. È fondamentale porre attenzione e operare sulla presa di consapevolezza da parte dei genitori dell’esistenza del pregiudizio etnico sulla sua duplice forma, sulla sua trasmissibilità e sugli elementi che possono facilitarla a livello consapevole e inconsapevole, e sulla opportunità della sua riduzione. I bambini non apprendono solo ciò che verbalmente è espresso dai loro genitori, ma apprendono anche i loro comportamenti non verbali in gruppo che possono delinearsi come segno di amicalità o meno verso l’altro; anzi, questi elementi hanno un maggior potere rispetto a quelli consapevoli anche data la maggior sensibilità dei bambini al loro apprendimento (Castelli et al., 2008; Dovidio et al., 2002; Hofmann et al., 2008; McConnell & Leibold, 2001). Potrebbe essere utile operare dapprima in un contesto inclusivo come potrebbe essere quello scolastico dove coesistono realtà culturali differenti e dove le relazioni vengono mediate da esperti per poi arrivare a produrre un cambiamento negli altri contesti di vita quotidiana.

Glossario

Bibliografia

Aboud, F. E. (1988). Children and prejudice. Oxford, UK: Basil Blackwell.

Aboud, F. E., & Amato, M. (2001). Developmental and socialization influences on intergroup bias. In R. Brown & S. Gaertner (Eds.), Blackwell’s handbook of social psychology: Intergroup processes (pp. 65–85). Malden, MA: Blackwell.

Aboud, F. E., & Doyle, A. (1996). Does talk of race foster prejudice or tolerance in children? Canadian Journal of Behavioral Science, 28, 161–170.

Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison–Wesley.

Altemeyer, B. (1981). Right-Wing Authoritarianism. Winnipeg, CA: University of Manitoba Press.

Arcuri, L., & Boca, S. (1996). Pregiudizio e affiliazione politica: destra e sinistra di fronte all’immigrazione dal Terzo Mondo. In P. Legrenzi & V. Girotto (Eds.), Psicologia e politica (pp. 241–274). Milano: Raffaello Cortina Editore.

Augoustinos, M., & Rosewarne, D. L. (2001). Stereotype knowledge and prejudice in children. British Journal of Developmental Psychology, 19, 143-156.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Baron, A. S., & Banaji, M. R. (2006). The development of implicit attitudes: Evidence of race evaluations from age 6, 10 and adulthood. Psychological Science, 17, 53-58.

Bigler, R. S., & Liben, L. S. (2006). A developmental intergroup theory of social stereotypes and prejudice. In R. V. Kail (Ed.), Advances in Child Development and Behavior (Vol. 34, pp. 39 – 89). San Diego, CA: Elsevier.

Bigler, R. S., & Liben, L. S. (2007). Developmental intergroup theory: Explaining and reducing children’s social stereotyping and prejudice. Current Directions in Psychological Science, 16, 162-166.

Bornstein, M. H. (2013). Parenting and child mental health: a cross‐cultural perspective. World Psychiatry, 12(3), 258-265.

Carlson, J. M., & Iovini, J. (1985). The transmission of racial attitudes from fathers to sons: A study of Blacks and Whites. Adolescence, 20, 233–237.

Castelli, L., De Dea, C., & Nesdale, D. (2008). Learning social attitudes: Children’s sensitivity to the nonverbal behaviors of adult models during interracial interactions. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1504–1513.

Castelli, L., Zogmaister C., & Tomelleri S. (2009). The transmission of racial attitudes within the family. Developmental Psychology, 45(2), 586–591.

Devine, P. G. (1989). Stereotypes and Prejudice: their automatic and controlled components. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 5–18.

Dhont, K., & Van Hiel, A. (2012). Intergroup contact buffers against the intergenerational transmission of authoritarianism and racial prejudice. Journal of Research in Personality, 46(2), 231–234.

Dhont, K., Roets, A., & Van Hiel, A. (2013). The intergenerational transmission of need for closure underlies the transmission of authoritarianism and anti-immigrant prejudice. Personality and Individual Differences, 54, 779–784.

Dunham, Y., Baron, A. S., & Banaji, M. R. (2006). From American city to Japanese village: A cross-cultural investigation of implicit race attitudes. Child Development, 77(5), 1268-1281.

Dovidio, J. F., Kawakami, K., & Gaertner, S. L. (2002). Implicit and explicit prejudice and interracial interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 62–68.

Duriez, B., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2008). The intergenerational transmission of authoritarianism: The mediating role of parental goal promotion. Journal of Research in Personality, 42, 622–642.

Fishbein, H. D. (2002). Peer prejudice and discrimination: The origins of prejudice. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464–1480.

Hatemi, P. K., Funk, C. L., Medlad, S. E., Maes, H. M., Silberg, J. L., Martin, N. G., & Eaves, L. J. (2009). Genetic and environmental transmission of political attitudes over a life time. The Journal of Politics, 3, 1141–1156.

Hello, E., Scheepers, P., Vermulst, A., & Gerris, J. R. M. (2004). Association between educational attainment and ethnic distance in young adults: Socialization by schools or parents? Acta Sociologica, 47(3), 253–275.

Hofmann, W., Gschwendner, T., Castelli, L., & Schmitt, M. (2008). Impulsive and reflective determinants of interracial interaction behavior: The moderating role of situationally available control resources. Group Processes and Intergroup Behaviors, 11, 69–87.

Jaspers, E., Lubbers, M., & De Vries, J. (2008). Parents, children and the distance between them: long term socialization effects in the Netherlands. Journal of Comparative Family Studies, 39, 39-58.

Kelly, D. J., Liu, S., Ge, L., Quinn, P. C., Slater, A. M., Lee, K., et al. (2007). Cross-race preferences for same-race faces extend beyond the African versus Caucasian contrast in 3-month-old infants. Infancy, 11, 87–95.

Kinzler, K. D., Dupoux, E., & Spelke, E. S. (2007). The native language of social cognition. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104, 12577–12580.

McConnell, A. R., & Leibold, J. M. (2001). Relations among the Implicit Association Test, discriminatory behavior, and explicit measures of racial attitudes. Journal of Experimental Social Psychology, 37, 435–442 .

McGlothlin, H., & Killen, M. (2010). How social experience is related to children's intergroup attitudes. European Journal of Social Psychology, 40, 625-634.

Meeusen, C. (2014). Theparent–child similarityincross-group friendshipandanti-immigrant prejudice: Astudy among 15-year old adolescentsandboth their parentsinBelgium. Journal of Research in Personality, 50, 46–55

Moors, A., & De Houwer, J. (2006). Automaticity: A conceptual and theoretical analysis. Psychological Bulletin, 132, 297–326.

Nesdale, D. (2001). The development of ethnic prejudice. In M. Augoustinos & K. J. Reynolds (Eds.), Understanding prejudice, racism, and social conflict (pp. 57–72). London, UK: Sage.

O’Bryan, M., Fishbein, H. D., & Ritchey, P. N. (2004). Intergenerational transmission of prejudice, sex role stereotyping and intolerance. Adolescence, 39, 407–426.

Pettigrew, T. F., & Meertens, R. W. (1995). Subtle and Blatant Prejudice in Western Europe. European Journal of Social Psychology, 25, 57–75.

Pinquart, M., & Silbereisen, R. K. (2004). Human development in times of social change: Theoretical considerations and research needs. International Journal of Behavioral Development, 28, 289-298.

Pinquart, M., & Silbereisen, R. K. (2004). Transmission of values from adolescents to their parents. Adolescence, 39, 83–100.

Radke-Yarrow, M., Trager, H., & Miller, J. (1952). The role of parents in the development of children’s ethnic attitudes. Child Development, 23, 13–53.

Robinson, C. C., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Hart C. H. (2001) The Parenting Styles and Dimensions questionnaire (PSQD). In B. F. Perlmutter, J. Touliatos, & G. W. Holden (Eds.) Handbook of family measurement techniques (vol. 3, pp. 319–321). Thousand Oaks, CA: Sage.

Rodriguez-Garcia, J. M., & Wagner, U. (2009). Learning to be prejudiced: A test of unidirectional and bidirectional models of parent-offspring socialization. International Journal of Intercultural Relations, 33, 516–523.

Schneider, W., & Shiffrin, R. M. (1977). Controlled and automatic human information processing. I. Detection, search, and attention. Psychological Review, 84(1), 1–66.

Sibley, C. G., & Duckitt, J. (2008). Personality and prejudice: A meta-analysis and theoretical review. Personality and Social Psychology Review, 12, 248–279.

Sinclair, S., Dunn, E., & Lowery, B. (2005). The relationship between parental racial attitudes and children’s implicit prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 41, 283–289.

Sinclair, S., Lowery, B., Hardin, C., & Colangelo, A. (2002). Social tuning of automatic attitudes: The role of interpersonal orientation. Unpublished manuscript.

Stevenson, H. W., Lee, S., Chen, C., Stigler, J. W., Hsu, C. C., & Kitamura, S. (1990). Contexts of achievement: A study of American, Chinese, and Japanese children. Monograph of the Society for Research in Child Development, 221(55), 1–2.

Verhust, B., & Hatemi, P. K. (2013). Gene-environment interplay in twin models. Political Analysis, 21, 368–389.

Vezzali, L., Giovannini, D., Capozza, D. (2012). Social antecedents of children's implicit prejudice: direct contact, extended contact, explicit and implicit teachers' prejudice. European Journal of Developmental Psychology, 9, 569-581.

Vittrup, B., & Holden, G. W. (2011). Exploring the impact of educational television and parent-child discussions on children’s racial attitudes. Analyses of Social Issues and Public Policy, 11(1), 82–104.

Wilson, T. D., Lindsay, S. e Schooler T. Y. (2000). A model of dual attitude. Psychological Review, 107, 101-126.