Immaginate una situazione in cui siete a una cena tra amici. Il cibo è a disposizione e ognuno è libero di servirsi. Le persone intorno a voi parlano e vi intrattenete in varie conversazioni; nel frattempo, vi guardate anche intorno cercando di capire quando si presenterà il momento migliore per rifornire il vostro piatto. Finalmente, vi avvicinate al tavolo. Vi accorgete però che è rimasta l’ultima fetta della torta al cioccolato che aveva attirato la vostra attenzione durante la serata. A quel punto vi trovate davanti al dilemma del “boccone della vergogna” (Boccone della vergogna, s.d.): mangio l’ultima fetta o la lascio per le altre persone?

In psicologia sociale esiste un termine che descrive il fenomeno appena indicato: Social Mindfulness. Per Social Mindfulness si intende la consapevolezza della presenza di altre persone quando facciamo una scelta per noi stessi come nella situazione in cui ci troviamo davanti alla decisione di prendere o meno l’ultima fetta disponibile di torta al cioccolato. Anche se crediamo sia una scelta di poco conto, questa potrebbe rappresentare un vero e proprio dilemma: prendere la fetta significherebbe privare gli altri commensali dalla possibilità di farlo, quindi limitare le loro possibilità di scelta; rinunciare però a quella fetta di dolce potrebbe essere difficile perché la desideravamo tanto. La scelta che quindi alla fine una persona opera in una situazione di questo tipo ci dice qualcosa riguardo la sua social mind.

LA MINDFULNESS

La consapevolezza di essere parte attiva del contesto sociale, ossia la Social Mindfulness, è in parte in relazione con un altro costrutto: la Mindfulness. Generalmente la Mindfulness viene definita come una pratica di meditazione semplice da attuare per ritagliarsi il proprio spazio introspettivo ed evitare di sentirsi sopraffatti dalla realtà circostante. Il termine ‘Mindfulness’ discende dalla filosofia orientale: più specificatamente trae la sua definizione dall’eredità buddista, che fa riferimento all’esercizio della consapevolezza individuale nel prestare attenzione agli eventi che permeano la nostra realtà quotidiana (Blake, 2011; Shapiro, 2008). La trasposizione di questo termine all’interno della cultura occidentale si riferisce principalmente alla tecnica che porta all’esercizio della meditazione, quindi la Mindfulness come metodo per raggiungere lo stato psicologico che permette di acquisire una completa coscienza del sé (Hanh, 1976).

Ellen Langer (1989) ha tuttavia utilizzato il concetto di Mindfulness come costrutto psicologico. Langer fa, infatti, riferimento alla Mindfulness come consapevolezza individuale da applicare a noi stessi nella quotidianità, quindi a priori da tecniche specifiche di meditazione, attraverso la creazione di nuove ‘categorie’ entro cui è possibile contenere il significato degli stimoli che riceviamo dall’esterno. Bishop e colleghi (2004) hanno suggerito, inoltre, l’esistenza di due possibili categorie di comportamenti legati alla mindfulness: manifestazioni empiriche e processi psicologici implicati. La prima categoria racchiude l’autoregolazione dell’attenzione incentrata sul momento presente che consente il riconoscimento dei propri stati mentali esperiti. La seconda categoria, invece, coinvolge l’adozione di un orientamento caratterizzato dalla curiosità, dall’apertura e dall’accettazione degli eventi esperiti qui-e-ora. A tale proposito, Saphiro e Carlson (2009) hanno descritto la Mindfulness come consapevolezza che sorge dall’affrontare gli eventi presenti in modo aperto, perspicace e tollerante.

La pratica di Mindfulness sembra avere un impatto positivo sul benessere individuale perché promuove un’esperienza di autoconsapevolezza (Langer, 1989; Bishop et al., 2004). Possiamo immaginare che tale consapevolezza, dunque, ci possa portare ad assumere coscienza non solo dell’ambiente che ci circonda ma anche delle persone con cui entriamo in contatto: non siamo sistemi unici e isolati, ma parti di un sistema interconnesso e co-dipendente (Kristensen, 2018).

La Social Mindfulness

Finora abbiamo posto l’attenzione sulle tecniche della Mindfulness e su come esse permettano di fermarsi ed analizzare il momento presente. L’impiego della Mindfulness nella nostra vita quotidiana, porta alla consapevolezza di non essere individui che agiscono in un sistema isolato ma di appartenere ad un contesto sociale, in cui le nostre scelte possono avere delle ripercussioni sulle altre persone. Dalla consapevolezza del sé si passa quindi alla consapevolezza dell’Altro, ovvero alla Social Mindfulness (Van Lange & Van Doesum, 2013). Nello specifico, le scelte che facciamo e che tengono in considerazione la presenza delle altre persone, ossia che non limitano le loro possibilità di scelta, racchiudono in sé sia il concetto di consapevolezza proprio della Mindfulness (Langer, 1989), sia la messa in atto della cosiddetta social mind: la capacità di riconoscere e fare propri i bisogni e i desideri degli altri davanti a eventi quotidiani, agendo di conseguenza (Van Doesum et al., 2013).

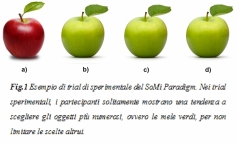

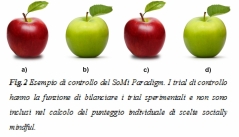

Nell’ottica di rilevare l’inclinazione individuale a compiere scelte di apertura nei confronti dell’Altro, Van Lange e Van Doesum (2013, 2015, 2016) hanno messo a punto uno strumento di misura: il SoMi Paradigm. Si tratta di un compito di scelta che prova a simulare il paradosso del ‘boccone della vergogna’: l’individuo è chiamato a svolgere un compito che prevede la scelta di un oggetto tra vari laddove vi è la consapevolezza che la propria scelta avrà una ricaduta su altre persone, ovvero ne andrà a limitare il novero di possibilità. Il compito, infatti, prevede che il partecipante sia esposto ad una serie di oggetti di uso quotidiano (e.g., mele, penne, sveglie).  Nelle 12 sequenze di immagini, chiamate ‘sperimentali’, tutti gli oggetti presentati sono uguali tra loro fatta eccezione di uno, che ad esempio può essere di colore diverso. Al partecipante, ad esempio, viene presentata una sequenza di quattro mele: tre di colore verde e una soltanto di colore rosso (si veda fig.1). A queste sequenze, ne sono mescolate altre 12 definite di ‘controllo’ con oggetti multipli fra loro, per non rendere del tutto esplicito l’intento dello studio (si veda fig. 2).

Nelle 12 sequenze di immagini, chiamate ‘sperimentali’, tutti gli oggetti presentati sono uguali tra loro fatta eccezione di uno, che ad esempio può essere di colore diverso. Al partecipante, ad esempio, viene presentata una sequenza di quattro mele: tre di colore verde e una soltanto di colore rosso (si veda fig.1). A queste sequenze, ne sono mescolate altre 12 definite di ‘controllo’ con oggetti multipli fra loro, per non rendere del tutto esplicito l’intento dello studio (si veda fig. 2).  Per orientare il partecipante nel compito di scelta, viene data la semplice istruzione di scegliere tra gli oggetti quello che preferisce di più, tenendo però in considerazione che un altro partecipante (in realtà fittizio ma presentato come reale) andrà ad eseguire subito dopo lo stesso compito e potrà scegliere solo tra gli oggetti rimasti. In altre parole, qualora il partecipante decida di selezionare l’unico oggetto diverso dagli altri (nell’esempio specifico, la mela rossa), la sua decisione limiterà inevitabilmente le possibilità di scelta a disposizione del partecipante successivo (nel caso specifico, potrà scegliere solo tra mele verdi, ma non potrà più optare per la mela rossa). Tramite questo semplice strumento, Van Lange e Van Doesum (2013) hanno rilevato come vi sia una tendenza generale da parte degli individui a orientare le proprie scelte a favore degli altri: posti davanti al dilemma di scegliere o meno l’unico oggetto differente, la maggior parte delle persone evita di selezionare l’oggetto unico in maniera da limitare il meno possibile il novero delle scelte della persona che successivamente avrebbe dovuto svolgere il medesimo compito (Van Doesum et al., 2013, 2015, 2016).

Per orientare il partecipante nel compito di scelta, viene data la semplice istruzione di scegliere tra gli oggetti quello che preferisce di più, tenendo però in considerazione che un altro partecipante (in realtà fittizio ma presentato come reale) andrà ad eseguire subito dopo lo stesso compito e potrà scegliere solo tra gli oggetti rimasti. In altre parole, qualora il partecipante decida di selezionare l’unico oggetto diverso dagli altri (nell’esempio specifico, la mela rossa), la sua decisione limiterà inevitabilmente le possibilità di scelta a disposizione del partecipante successivo (nel caso specifico, potrà scegliere solo tra mele verdi, ma non potrà più optare per la mela rossa). Tramite questo semplice strumento, Van Lange e Van Doesum (2013) hanno rilevato come vi sia una tendenza generale da parte degli individui a orientare le proprie scelte a favore degli altri: posti davanti al dilemma di scegliere o meno l’unico oggetto differente, la maggior parte delle persone evita di selezionare l’oggetto unico in maniera da limitare il meno possibile il novero delle scelte della persona che successivamente avrebbe dovuto svolgere il medesimo compito (Van Doesum et al., 2013, 2015, 2016).

La Social Mindfulness è dunque definibile come un particolare tipo di comportamento altruista che spinge gli individui a prendere in considerazione e ad attribuire valore all’interazione che si ha con un altro individuo: la consapevolezza degli altri ci predispone alla messa in atto di comportamenti prosociali (Van Doesum, Karremans, Fikke, de Lange, & Van Lange, 2018). Tali comportamenti di Social Mindfulness dipendono sia da disposizioni individuali, che da fattori sociali che influiscono nell’attivazione cognitiva della ‘nostra’ social mind quando compiamo una scelta.

Social Mindfulness e differenze individuali

Secondo la Social Values Orientation (Knight & Dubro, 1984; Van Lange, 1999) gli individui sono caratterizzati da tre diversi ‘orientamenti’ motivazionali che guidano il processo decisionale in situazioni di interdipendenza con l’Altro: l’orientamento pro-sociale caratterizza individui che attuano scelte ‘altruiste’; l’orientamento competitivo distingue gli individui che si pongono in aperta rivalità con l’Altro; ed infine l’orientamento individualista, indifferente alla presenza dell’Altro e principalmente focalizzato sul massimizzare le risorse per sé (Messick & McClintock, 1968; Rusbult & Van Lange, 2003). I risultati presentati da Van Doesum et al. (2013), mostrano come, in termini di differenze individuali, la Social Mindfulness sia correlata con l’orientamento prosociale, così come con le dimensioni di personalità dei tratti di onestà-umiltà e piacevolezza (Lee & Ashton, 2008) e con l’empatia (Davis, 1983). Inoltre, gli studi finora condotti sull’argomento hanno rivelato come variabili individuali quali il genere non siano predittivi delle differenze circa eventuali scelte più o meno socially mindful, tuttavia l’età risulta essere un predittore della Social Mindfuleness: più si ‘invecchia’ più si diventa pro-sociali (Van Lange, Otten, De Bruin, & Joireman, 1997). La ragione, secondo Van Lange (2015), è che tale comportamento sia in linea con le norme sociali ingiuntive, ossia con ciò che è socialmente approvato: da un lato la società si aspetta che gli individui invecchiando attuino maggiormente comportamenti a tutela degli altri, dall’altra gli stessi individui tendono a conformarsi a questa aspettativa. Al contrario, è stata riscontrata una tendenza ad essere poco socially mindful nei pazienti che hanno mostrato episodi psicotici, i quali mostrano difficoltà nel prendere la prospettiva dell’altro. Tuttavia, questa tendenza era ridotta laddove a tali persone erano rese consapevoli che le loro scelte avevano un impatto sugli altri (Lemmers-Jansen et al., 2019). Questo suggerisce che ciascuno di noi può adottare scelte e comportamenti socially mindful.

Dalla Social Mindfulness alla Social Hostility

Ciascuno di noi porta la propria visione del mondo nella propria quotidianità. La Social Mindfulness è la consapevolezza che ci porta a prendere in considerazione l’altro e a non limitarne le possibilità, in questo senso potrebbe rappresentare una presa di coscienza che arreca un vantaggio, o un possibile beneficio, all’altro attore sociale. Tuttavia, risulta molto interessante osservare cosa accade quando la social mind attivata restituisce una rappresentazione del contesto sociale come una realtà ostile e minacciosa. All’estremo opposto del continuum su cui si colloca la Social Mindfulness, la quale ha una connotazione positiva, troviamo infatti la Social Hostility, ossia una rappresentazione ‘ostile’ del contesto sociale che non si esprime attuando un comportamento ostile manifesto, bensì mettendo in atto un comportamento che limita le scelte degli altri (ad esempio, scegliere l’ultima fetta di torta al cioccolato perché voglio fare un torto a qualcuno in particolare). Dunque, un comportamento simile può essere usato strategicamente per esprimere una motivazione ostile nei confronti degli altri, senza esprimere tale ostilità in modo estremo o apertamente aggressivo (Van Doesum, 2016). Le scelte che compiamo, anche quelle che sembrano di poco conto, comportano inevitabilmente delle conseguenze per chi ci circonda e la Social Mindfulness ci dice proprio che le persone tengono in considerazione questa implicazione a livello per certi aspetti inconsapevole: anche le persone meno inclini ad effettuare decisioni orientate all’altro attuano comportamenti pro-sociali quando viene esplicitamente detto che la loro scelta avrà dirette ripercussioni sul campo d’azione di un’altra persona (Mischkowski, Thielmann, & Glöckner, 2018). Tuttavia, il comportamento socially mindful degli individui può variare sia a seconda del contesto sociale che delle informazioni che conosciamo riguardo l'Altro. Un esempio può essere dato dall’appartenenza a determinati gruppi sociali attivando quindi una situazione integruppi. Difatti, nello scenario in cui la caratterizzazione dell’Altro viene effettuata rimarcandone le differenze o la ‘rivalità’, ecco che si ha una reazione in termini opposti alla Social Mindfulness: la social hostility (Van Doesum, Van Prooijen, Verburgh, & Van Lange, 2016). Nelle situazioni che sottolineano la distanza sociale tra il sé e l’Altro è possibile notare come gli individui si trovino a confrontarsi con il contesto sociale e a deliberare in maniera consapevole quale strategia mettere in campo: decidere se essere socially mindful o meno nei confronti di un membro dell’outogroup (Van Doesum et al., 2016). Un recente studio, ad esempio, ha mostrato come l’appartenenza a gruppi sociali di diverso status socioeconomico possa influenzare comportamenti di Social Mindfulness (Van Doesum, 2017). In questo studio, si è osservato che quando i partecipanti svolgevano il compito del SoMi Paradigm, avendo la consapevolezza che dopo di loro lo stesso compito sarebbe stato svolto da un partecipante di status sociale inferiore al proprio, essi manifestavano alti livelli di Social Mindfulness, ossia sceglievano uno tra gli oggetti uguali lasciando la possibilità all’altra persona di mantenere pressoché intatto il novero delle scelte a disposizione. I risultati erano invece opposti per i partecipanti che effettuavano le proprie scelte sapendo che dopo di loro lo stesso compito sarebbe stato svolto da una persona con uno status sociale più alto del loro. In questa condizione, infatti, i partecipanti, preferivano limitare il campo d’azione dell’Altro scegliendo più spesso l’oggetto unico, quello diverso da tutti gli altri (Van Doesum, 2017). Questi risultati sembrerebbero confermare che comportamenti di Social Mindfulness possono cambiare a seconda del contesto sociale di riferimento, dello status sociale e delle appartenenze di gruppo. Inoltre, andrebbero a rinforzare l’assunzione che le tendenze genericamente altruiste degli individui possano variare sia in base a caratteristiche individuali di chi compie le scelte ma anche in base alle caratteristiche della persona che abbiamo in mente quando compiamo queste decisioni, quindi l’ipotetico ‘Altro sociale’.

Volendo presentare un esempio tratto da un fenomeno più ‘comune’, è possibile osservare questo specifico comportamento quando volgiamo l’attenzione alle dinamiche che emergono tra tifosi di squadre rivali. Van Doesum (2016) ha osservato che quando non veniva data alcuna informazione sulla persona con cui i tifosi/e svolgevano il compito SoMi, le tendenze ad operare un comportamento socially mindful rimanevano generalmente alte. Tuttavia, quando il partecipante era consapevole che la persona che avrebbe svolto il compito successivamente era un tifoso/a della squadra rivale, ecco che si osservava un comportamento contrario alla prosocialità della Social Mindfulness, la cosiddetta social hostility. La consapevolezza di star svolgendo un compito con un ‘rivale’ innescava nei partecipanti una ostilità che li portava deliberatamente a selezionare quasi sempre l’oggetto unico, quello diverso da tutti gli altri, limitando quindi costantemente le scelte dell’altro. Questi risultati, dunque, hanno posto in luce quanto le differenze individuali, le nostre preferenze e necessità, risultino oltremodo salienti quando entriamo in contatto un potenziale ‘rivale’.

Conclusioni: giocare su un fronte comune

La Mindfulness è stata tradizionalmente considerata come una naturale capacità umana (Kabat-Zinn, 2003), una tecnica di meditazione (Hahn, 1976), una risposta adattiva a possibili fattori di rischio (Bishop, 2004). Associare la Mindfulness alle situazioni di interdipendenza potrebbe apparire una parziale forzatura poiché essa è solitamente considerata in relazione al benessere individuale (Bishop et al., 2004). Tuttavia, è importante integrare l’attività individuale della Mindfulness con l’esperienza della Social Mindfulness in quanto nessun uomo è un’isola: siamo costantemente portati ad interagire in un contesto sociale popolato da altre persone.Da un lato, dunque, la consapevolezza che le nostre azioni influiscono sulle possibilità altrui permette a ciascuno di noi di essere parte attiva del tessuto sociale in cui viviamo. Dall’altro, il timore che la libertà di scelta altrui possa ridurre le nostre possibilità di libero arbitrio può portarci a predominare sugli altri al fine di favorire noi stessi. L’importanza di esperire uno stato di Mindfulness è dunque riconoscere e discernere gli stimoli ricevuti nella nostra quotidianità e porci in relazione con gli stati emotivi, i bisogni e le necessità degli attori sociali con cui entriamo in contatto (Velotti, 2016).

Infatti, i principi della Mindfulness potrebbero essere trasposti in modo che l’individuo che si focalizza sul sé nel qui ed ora non si estranei dall’ambiente circostante, bensì provi ad integrarsi alla realtà sentendosi parte attiva del contesto sociale e spingendo a cooperare con questo. Attraverso l’impiego di una social mind possiamo esercitare la consapevolezza di essere parte attiva del contesto sociale: siamo noi a modificare al meglio l’ambiente esterno, compiendo delle scelte che ci ‘avvicinano’ agli altri e ci restituiscono un senso di coerenza con la realtà circostante. La combinazione tra la consapevolezza di cogliere la prospettiva di un’altra persona, una volta effettuata una decisione, e la valutazione che quest’ultima può essere di beneficio per l’Altro, racchiudono in sé le dimensioni della Social Mindfulness: dare peso alla presenza concreta degli altri, infatti, porta gli individui a interiorizzare in maniera più concreta la coscienza di essere parte radicata e dinamica dell’ambiente sociale circostante (Van Doesum et al., 2019). Allo stesso tempo, è necessario essere consapevoli che percepire gli altri come ostili può incidere negativamente sul nostro essere socially mindful e su quanto negativamente percepiamo l’ambiente circostante, facendo prevalere maggiormente sentimenti negativi (per simili dinamiche intergruppi si veda Crisp & Hewstone, 2007). Appare, quindi, interessante approfondire il legame tra Mindfulness e Social Mindfulness e le loro conseguenze nella vita di tutti i giorni dove relazioni interpersonali e intergruppo avvengono costantemente.

Bibliografia

Ashton, M., & Lee, K. (2008). The prediction of Honesty–Humility-related criteria by the HEXACO and Five-Factor Models of personality. Journal of Research in Personality, 42, 1216–1228.

Batson, C., Early, S., & Salvarani, G. (1997). Perspective Taking: Imagining How Another Feels Versus Imaging How You Would Feel. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 751–758.

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J. & Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and practice, 11, 230-241.

Black, D. S. (2011). A brief definition of mindfulness. Behavioral Neuroscience, 7, 109.

Boccone della vergogna (s.d.). In Nuovo De Maro, dizionario della lingua italiana.Retrieved from https://dizionario.internazionale.it/parola/boccone-della-vergogna

Crisp, R. J., & Hewstone, M. (2007). Multiple social categorization. Advances in Experimental Social Psychology, 39, 163–254.

Cuddy, A. J. C., Fiske, S. T., & Glick, P. (2007). The BIAS Map: Behaviors From Intergroup Affect and Stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 631–648.

Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., & Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564-570.

Davis, M. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113–126.

Hanh, T. N. (1976). The miracle of mindfulness: A manual for meditation. Boston: Beacon.

Knight, G. P., & Dubro, A. F. (1984). Cooperative, competitive, and individualistic social values: An individualized regression and clustering approach. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 98.

Kristensen, M. L. (2018). Mindfulness and resonance in an era of acceleration: a critical inquiry. Journal of Management, Spirituality and Religion, 15, 178–195.

Messik, D. M., & Sentis, K. P. (1985). Estimating social and nonsocial utility functions from ordinal data. European Journal of Social Psychology, 15, 389–399.

Mischkowski, D., Thielmann, I., & Glöckner, A. (2018). Think it through before making a choice? Processing mode does not influence social mindfulness. Journal of Experimental Social Psychology, 74, 85–97.

Langer, E. J. (1989). Mindfulness. Cambridge, MA: Da Capo. Langer,

Lemmers-Jansen, I. L. J., Krabbendam, L., Amodio, D. M., Van Doesum, N. J., Veltman, D. J., & Van Lange, P. A. M. (2018). Giving others the option of choice: An fMRI study on low-cost cooperation. Neuropsychologia, 109, 1–9.

Lemmers-Jansen, I. L. J., Fett, A-K. J., Van Doesum, N. J., Van Lange,P.A.M., Veltman, D.J., & Krabbendam, L. (2019). Social Mindfulness and psychosis: Neural response to socially mindful behavior in first-episode psychosis and patients at clinical high-risk. Frontiers in Human Neuroscience.

Oswald, P. A. (1996). The effects of cognitive and affective perspective taking on empathic concern and altruistic helping. The Journal of Social Psychology, 136, 613–623.

Rusbult, C. E., & Van Lange, P. A. (2003). Interdependence, interaction, and relationships. Annual Review of Psychology, 54, 351-375.

Shapiro, S. L., Oman, D., Thoresen, C. E., Plante, T. G., & Flinders, T. (2008). Cultivating mindfulness: effects on well-being. Journal of Clinical Psychology, 64, 840-862.

Van Doesum, N. J. V., Van Lange, D. A. W., & Van Lange, P. A. M. (2013). Social mindfulness: Skill and will to navigate the social world. Journal of Personality and Social Psychology, 105, 86–103.

Van Doesum, N. J., & Van Lange, P. A. M. (2016). Individual differences in non-costly cooperation: Social mindfulness and social hostility. Personality and Individual Differences, 101, 522.

Van Doesum, N. J., Van Prooijen, J. W., Verburgh, L., & Van Lange, P. A. (2016). Social hostility in soccer and beyond. PLoS One, 11, e0153577.

Van Doesum, N. J., Tybur, J. M., & Van Lange, P. A. M. (2017). Class impressions: Higher social class elicits lower prosociality. Journal of Experimental Social Psychology, 68, 11–20.

Van Doesum, N. J., Karremans, J. C., Fikke, R., de Lange, M. A., & Van Lange, P. A. M. (2018). Social mindfulness in the real world: The physical presence of others induces other-regarding motivation. Social Influence, 13, 209-222.

Van Lange, P. A. M., Otten, W., De Bruin, E. M. N., & Joireman, J. A. (1997). Development of prosocial, individualistic, and competitive orientations: theory and preliminary evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1330-1344.

Van Lange, P. A. M., & Van Doesum, N. J. (2015). Social mindfulness and social hostility. Current Opinion in Behavioral Sciences, 3, 18–24.

Velotti, P., Garofalo, C., D’Aguanno, M., Petrocchi, C., Popolo, R., Salvatore, G., & Dimaggio, G. (2016). Mindfulness moderates the relationship between aggression and Antisocial Personality Disorder traits: Preliminary investigation with an offender sample. Comprehensive Psychiatry, 64, 38–45.

Zhao, K., Ferguson, E., & Smillie, L. D. (2016). Prosocial personality traits differentially predict egalitarianism, generosity, and reciprocity in economic games. Frontiers in Psychology, 7, 1–1.

Glossario

Comportamento prosociale: messa in atto di azioni, da parte dell’individuo, il cui scopo principale è aiutare o comunque fare del bene ad un’altra persona o ad un gruppo sociale

Interdipendenza: una situazione che coinvolge due o più attori sociali accomunati da un rapporto di reciproca dipendenza in cui le azioni di uno hanno dirette conseguenze sull’altro.

Mindfulness: la trasposizione di questo termine, di origine buddhista, all’interno della cultura occidentale fa riferimento principalmente alla tecnica che porta all’esercizio della meditazione, quindi la Mindfulness come metodo per raggiungere lo stato psicologico che permette di acquisire una completa coscienza del sé (Hanh, 1976). Da un punto di vista di costrutto psicologico, Ellen Langer (1989), ha coniato il concetto di Mindfulness come consapevolezza individuale da applicare a noi stessi nella quotidianità per meglio circoscrivere gli stimoli che riceviamo dall’esterno.

Outgroup: gruppo sociale con cui si indentificano gli ‘altri’ e di cui non ci si sente di appartenere (in caso contrario, ovvero del proprio gruppo di appartenenza, si parla di ingroup).

Relazioni interpersonali, intergruppo e intragruppo: nel caso delle relazioni interpersonali si fa riferimento al rapporto tra due o più individui. Le relazioni intergruppo, invece, indicano il rapporto tra due o più gruppi sociali (es., ingroup-outgroup). Diversamente, i rapporti intragruppo indicano le dinamiche tra i membri dello stesso gruppo sociale.

Tratti di personalità: disposizioni individuali che stanno alla base della personalità di ciascuno di noi.

Social hostility: ostilità che non si manifesta attraverso aggressioni dirette nei confronti di altri individui, bensì mettendo in atto comportamenti competitivi o individualisti in situazioni in cui ci sono risorse limitate (e.g., scelta dell’unico oggetto diverso su un novero di oggetti tutti uguali solo per limitare la possibilità di scelta dell’altro giocatore).

Social mindfulness: particolare tipo di comportamento pro-sociale messo in atto attraverso l’attuazione di scelte orientate agli altri attori sociali. Nel caso specifico, decidere di non prendere l’unico oggetto differente ma optare per oggetti multipli nel novero di opzioni rappresenta un comportamento definito come socially mindful.