L’attuale periodo storico è caratterizzato da un crescente numero di persone insoddisfatte dello status quo vigente e desiderose di cambiamenti a livello sociale, economico e politico. Si pensi, ad esempio, agli eventi organizzati recentemente in occasione dei “Fridays for Future”, ai quali persone provenienti da oltre 180 città italiane hanno aderito per chiedere alla politica di mobilitarsi per l’ambiente. Spesso, le persone che decidono di mobilitarsi si uniscono in azioni collettive che prendono la forma di dimostrazioni e petizioni, ma anche di occupazioni e manifestazioni non autorizzate. Di fronte allo stesso status quo, tuttavia, non tutte le persone sono disposte a mobilitarsi. Se alcuni rispondono in maniera attiva e decidono di agire per ottenere il cambiamento che desiderano, altri reagiscono passivamente e preferiscono non partecipare. Cosa guida la decisione e il comportamento di queste persone? Quali sono le determinanti dell’azione collettiva? La psicologia sociale può offrire il proprio contributo per rispondere a tali domande.

Gli psicologi sociali definiscono “azione collettiva” un’azione promossa da un gruppo di persone in risposta ad una situazione di ingiustizia e/o svantaggio reale o percepita (Toch, 1965; Wright, Taylor, & Moghaddam, 1990). Secondo van Zomeren (2013), un’azione può essere definita “collettiva” quando le persone agiscono in qualità di membri di un gruppo con l’obiettivo di risolvere o almeno migliorare situazioni sfavorevoli proprie o altrui. Inoltre, l’azione collettiva non implica solo e necessariamente la partecipazione delle persone in dimostrazioni e/o proteste pubbliche – un singolo individuo possiede gli strumenti per agire collettivamente durante la propria vita quotidiana come, ad esempio, la firma di petizioni (van Zomeren, 2013).

Nel corso degli anni, numerosi sforzi sono stati compiuti per comprendere i fattori che motivano le persone ad agire collettivamente. A tal riguardo, alcuni approcci sostengono che le persone agiscono collettivamente in risposta ad uno stato oggettivo di svantaggio (Hovland & Sears, 1940). Dunque, l’origine dell’azione collettiva viene identificata in specifiche condizioni socio-strutturali che provocano disparità e ineguaglianza tra gruppi sociali. Più di recente, invece, altri approcci hanno focalizzato l’attenzione su cause di tipo soggettivo (Corcoran, Pettinicchio, & Young, 2011). Nonostante le condizioni socio-strutturali sono importanti, tali approcci assumono che l’azione collettiva viene principalmente determinata da fattori motivazionali sociali e psicologici (vedi ad esempio, van Zomeren & Iyer, 2009; van Zomeren, Postmes, & Spears, 2008; van Zomeren, Postmes, Spears, & Bettache, 2011; Wright, 2009).

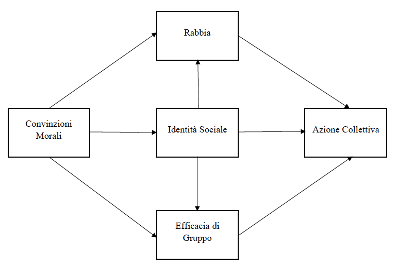

Di seguito, verrà descritto il Modello dell’Identità Sociale dell’Azione Collettiva (SIMCA; van Zomeren et al., 2008, 2011), il quale evidenzia quattro fattori motivazionali sociopsicologici principali: l’identità sociale, la rabbia, l’efficacia di gruppo e le convinzioni morali.

L’identità sociale

Il modello dell’identità sociale dell’azione collettiva (SIMCA; van Zomeren et al., 2008, 2011) propone che un ruolo centrale per la partecipazione all’azione collettiva è posseduto dall’identità sociale. Nello specifico, tale modello assume che le persone agiscono collettivamente contro una situazione di ingiustizia nella misura in cui si identificano con il gruppo svantaggiato.

L’identità sociale fa riferimento all’identificazione con un gruppo e al grado in cui le persone si percepiscono in termini collettivi (Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987). Come esempio, basta pensare ai gruppi ai quali le persone sentono di appartenere quotidianamente sul posto di lavoro, in famiglia o con gli amici. È stato ampiamente dimostrato che riconoscersi come “noi” piuttosto che come “io” aumenta la tendenza delle persone a proteggere gli interessi del gruppo, a raggiungere i suoi obiettivi e a rispettare le sue norme (ad esempio, Doosje, Spears, & Ellemers, 2002; Ellemers, Spears, & Doosje, 1999; van Zomeren, Spears, & Leach, 2008). È evidente, dunque, l’influenza che l’identità sociale esercita sull’azione collettiva – tanto più alta è l’identificazione con il gruppo svantaggiato, tanto maggiori sono le intenzioni di azione collettiva contro lo svantaggio esistente. Le strategie di azione collettiva messe in atto, infatti, sono rappresentative dell’intero gruppo con cui le persone si identificano e sono volte a migliorare la condizione non esclusivamente di un singolo individuo, ma del gruppo svantaggiato nel suo complesso (Simon, Loewy, Stürmer, Weber, Freytag, Habig, et al., 1998; Wright et al., 1990). Come hanno dichiarato Thomas, Mavor e McGarty (2011): “è più probabile che le persone agiscano se condividono una relazione categorica con coloro che hanno bisogno di aiuto” (p. 197).

Secondo il SIMCA di van Zomeren e colleghi (2008, 2011), l’identità sociale ha un impatto forte e diretto sulla disponibilità delle persone ad agire collettivamente. Più nello specifico, gli autori sostengono che l’identità sociale motiva l’azione collettiva non solo direttamente, ma anche indirettamente attraverso maggiori emozioni di rabbia e maggiori credenze di efficacia di gruppo (cioè, le credenze che il gruppo di appartenenza è in grado di raggiungere i propri obiettivi o risultati desiderati; Bandura, 2001).

La rabbia

Le emozioni sono centrali nel guidare i pensieri e i comportamenti delle persone (Lazarus, 1991). La valutazione cognitiva del contesto sociale sviluppa determinate emozioni, che permettono alle persone di mettere in atto azioni adattive (Scherer, Schorr, & Johnstone, 2001; Smith & Lazarus, 1990). In altre parole, le persone valutano date situazioni e provano relative emozioni. Tali emozioni consentono di regolare la propria condotta e di comportarsi in maniera adeguata.

Molte teorie e studi empirici suggeriscono che la rabbia è l’emozione più importante per l’azione collettiva (ad esempio, Martin, Scully, & Levitt, 1990; Yzerbyt, Dumont, Wigboldus, & Gordijn, 2003). La rabbia, infatti, è un’emozione che porta le persone ad agire (in inglese, action-oriented emotion; Carver & Harmon-Jones, 2009) in risposta a situazioni valutate come ingiuste (Frijda, 1986; Runciman & Runciman, 1966; Walker & Smith, 2002). Inoltre, l’emozione della rabbia può essere provata non solo a livello individuale, ma anche a livello collettivo (Smith, Seger, & Mackie, 2007). Come spiegato da Mackie, Devos e Smith (2000): “Quando le valutazioni del contesto sociale avvengono a livello collettivo, l’emozione viene provata a nome del gruppo di riferimento e tale gruppo diventa il target dell’emozione stessa” (p. 603). Coloro che valutano una situazione come ingiusta, infatti, provano rabbia proprio per il fatto che il gruppo svantaggiato subisce un danno.

Nel modello dell’identità sociale dell’azione collettiva (SIMCA; van Zomeren et al., 2008, 2011), la rabbia rappresenta uno dei fattori motivazionali chiave per la mobilitazione. Nello specifico, van Zomeren e colleghi (2008, 2011) propongono che tanto più alta è l’identificazione con il gruppo svantaggiato, tanto maggiore è la rabbia per la situazione di svantaggio esistente e, di conseguenza, tanto maggiori sono le intenzioni di azione collettiva contro tale situazione.

L’efficacia di gruppo

La letteratura suggerisce che le credenze di efficacia giocano un ruolo fondamentale nel motivare le persone a partecipare all’azione collettiva (Thomas & McGarty, 2009; Winston, 2013). Per “credenze di efficacia” si intendono le credenze circa le capacità individuali di produrre determinati risultati (Bandura, 2001). Una persona si reputa efficace quando ritiene di possedere le abilità necessarie per raggiungere i propri obiettivi e conseguire i risultati desiderati.

È stato dimostrato che nonostante i forti sentimenti di rabbia nei confronti di situazioni ingiuste, le persone tendono a non agire collettivamente se credono di essere poco efficaci nell’ottenimento dei cambiamenti richiesti (Folger, 1987; Martin, Brickman, & Murray, 1984). Le persone partecipano all’azione collettiva solamente se credono che tale azione avrà successo nel raggiungere il risultato desiderato (Pecukonis & Wencour, 1994). Utilizzando le parole di Thomas e McGarty (2009): “è più probabile che le persone agiscono collettivamente per supportare una causa quando credono che agire possa fare la differenza” (p. 116).

In modo simile alla rabbia, le credenze di efficacia possono essere sviluppate non solo a livello individuale, ma anche a livello collettivo (van Zomeren, Spears, Fischer, & Leach, 2004). Credere che un problema possa essere affrontato più efficacemente attraverso uno sforzo collettivo fornisce alle persone un maggior senso di potere in qualità di gruppo e aumenta le loro percezioni circa l’essere in grado di ottenere i risultati desiderati. Così, l’azione collettiva può essere determinata dall’aspettativa che gli sforzi messi in atto dal gruppo saranno efficaci nel cambiare in positivo la situazione di svantaggio (Mummendey, Kessler, Klink, & Mielke, 1999).

Nel modello dell’identità sociale dell’azione collettiva (SIMCA; van Zomeren et al., 2008, 2011), l’efficacia di gruppo rappresenta un altro fattore motivazionale chiave per la mobilitazione. Nello specifico, van Zomeren e colleghi (2008, 2011) propongono che tanto più alta è l’identificazione con il gruppo svantaggiato, tanto maggiori sono le credenze di efficacia di gruppo e, di conseguenza, tanto maggiori sono le intenzioni di azione collettiva contro la situazione di svantaggio.

Le convinzioni morali

Le convinzioni morali sono definite da Skitka e colleghi (2005) come forti atteggiamenti che ognuno possiede nei confronti di un oggetto o di un argomento. Questi atteggiamenti su quanto qualcosa sia morale o immorale persistono nel tempo e influenzano il modo in cui le persone esprimono i giudizi e si comportano (Skitka, Bauman, & Sargis, 2005). Essi determinano “ciò che le persone pensano, provano e fanno” (Skitka et al., 2005, p. 3). Ad esempio, coloro che considerano l’aborto immorale, tendono a giudicare la decisione di abortire come profondamente sbagliata e si oppongono con fermezza al diritto delle donne di decidere se portare avanti o meno la gravidanza.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che quando le persone sono moralmente convinte, esse mettono in atto comportamenti coerenti con le proprie convinzioni (van Zomeren & Lodewijkx, 2005, 2009) e volti alla loro difesa (Skitka, Bauman, & Mullen, 2004, 2008). Proprio perché le convinzioni morali consistono in forti atteggiamenti che devono essere difesi, le loro violazioni raramente vengono tollerate (Skitka et al., 2008, 2005; vedi anche Tetlock, 2002).

Il quarto fattore motivazionale chiave per partecipare all’azione collettiva è rappresentato dalle convinzioni morali (van Zomeren et al., 2011). Nello specifico, il modello dell’identità sociale dell’azione collettiva (SIMCA; van Zomeren et al., 2008, 2011) assume che le persone si identificano con un gruppo quando condividono con i suoi membri date convinzioni morali. Secondo gli autori, le convinzioni morali rinforzano l’identificazione con il gruppo svantaggiato che, come abbiamo visto, aumenta la partecipazione all’azione collettiva sia direttamente sia indirettamente attraverso maggiori emozioni di rabbia e maggiori credenze di efficacia di gruppo.

Il modello dell’identità sociale dell’azione collettiva (SIMCA)

Il modello dell’identità sociale dell’azione collettiva (SIMCA; van Zomeren et al., 2008, 2011) integra i quattro fattori motivazionali descritti nei paragrafi precedenti: l’identità sociale, la rabbia, l’efficacia di gruppo e le convinzioni morali. Come illustrato nella Figura 1, il SIMCA prende in esame l’influenza che ogni fattore motivazionale esercita sulla partecipazione all’azione collettiva così come la relazione esistente tra tali fattori. Evidenziando i principali fattori che motivano le persone ad agire collettivamente, il SIMCA fornisce indicazioni rilevanti sia dal punto di vista teorico sia in termini di conseguenze pratiche. L’azione collettiva viene spesso definita come un’azione a scopi benefici per uno o più gruppi. Nonostante in molte occasioni questa definizione rispecchia la realtà (ad esempio, azioni collettive contro situazioni di discriminazione), in altre occasioni l’azione collettiva sfavorisce uno o più gruppi (ad esempio, azioni collettive contro l’integrazione degli immigrati nella società o contro il matrimonio omosessuale). Date le implicazioni sociali dell’azione collettiva, una migliore comprensione di quando, come e perché le persone decidono di agire collettivamente risulta fondamentale. Adottando una prospettiva sociopsicologica, il SIMCA identifica i fattori che motivano l’azione collettiva intrapresa sia dai membri di gruppi avvantaggiati nella società sia dai membri di gruppi svantaggiati.

Nel 2011, van Zomeren e colleghi hanno indagato se i membri di un gruppo avvantaggiato (abitanti di Hong Kong) erano intenzionati ad agire collettivamente in supporto dei membri di un gruppo svantaggiato (abitanti della Cina continentale). Gli autori hanno dimostrato che tanto più gli abitanti di Hong Kong possedevano convinzioni morali contro l’ineguaglianza sociale, tanto maggiore era la loro identificazione con gli abitanti della Cina continentale, tanto più intense erano le loro emozioni di rabbia per la condizione di svantaggio degli abitanti della Cina continentale e tanto più forti erano le loro credenze di efficacia di gruppo nel migliorare tale condizione di svantaggio. Gli alti livelli di identificazione, rabbia e efficacia, di conseguenza, promuovevano le loro intenzioni di azione collettiva. Inoltre, l’alta identificazione con gli abitanti della Cina continentale motivava gli abitanti di Hong Kong ad agire collettivamente non solo in maniera diretta, ma anche in maniera indiretta, aumentando le loro emozioni di rabbia e le loro credenze di efficacia di gruppo.

Relativamente agli svantaggiati, van Zomeren e colleghi (2012) hanno indagato le reazioni dei consumatori italiani nei confronti della normativa europea che permette di non riportare sull’etichetta degli alimenti chiare indicazioni nutrizionali. I consumatori italiani moralmente convinti contro tale normativa apparvero più identificati con il gruppo (in questo caso, Greenpeace, nota organizzazione non governativa, ambientalista e pacifista) e questo, di conseguenza, aumentava le loro emozioni di rabbia, le loro credenze di efficacia di gruppo e la loro disponibilità a firmare una petizione contro la normativa in questione (van Zomeren, Leach, & Spears, 2012).

Ad oggi, il SIMCA rappresenta il più influente e comprensivo modello dell’azione collettiva. Studi condotti in diversi paesi con differenti gruppi di persone, avvantaggiate e svantaggiate, hanno dimostrato il potere motivazionale dell’identità sociale, della rabbia, dell’efficacia di gruppo e delle convinzioni morali. Rispetto a quanto sostenuto fino all’ultima decade del ‘900, il SIMCA suggerisce che la decisione delle persone circa il partecipare o meno all’azione collettiva è determinata principalmente da fattori di tipo soggettivo (sociopsicologico) piuttosto che oggettivo (socio-strutturale). Come nota van Zomeren (2013): “le persone non agiscono collettivamente se non sono coinvolte nella causa tanto con la mente quanto con il cuore” (p. 2).

Glossario

Azione collettiva. Il termine “azione collettiva” descrive un’azione intrapresa da un gruppo di persone in risposta ad uno stato di svantaggio o a una situazione non soddisfacente, che si desidera cambiare in meglio. È possibile distinguere l’azione collettiva normativa dall’azione collettiva non normativa. Un esempio di azione collettiva normativa è la firma di petizioni. Generalmente, questo tipo di azione non ha conseguenze personali gravi, è meno costosa da intraprendere e dunque di più veloce attivazione. Un esempio di azione collettiva non normativa è la protesta violenta, che può produrre conseguenze personali più gravi come l’arresto. Questo tipo di azione ha l’obiettivo di interrompere la routine della vita quotidiana, cercando di essere altamente visibile al vasto pubblico.

Identità sociale. La teoria dell’identità sociale (SIT; Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979) concettualizza il gruppo come luogo di origine dell’identità sociale. Secondo questa teoria, le persone hanno la naturale tendenza a: categorizzare ogni individuo come appartenente a un gruppo piuttosto che a un altro in base a fattori quali il genere sessuale, l’età o la religione (processo di categorizzazione); identificarsi con un gruppo e sentirsene parte (processo di identificazione); confrontare il proprio gruppo di appartenenza (ingroup) con gruppi diversi (outgroup), adottando comportamenti di favoritismo nei confronti dell’ingroup (processo di confronto sociale).

Rabbia. Con il termine “rabbia” si indica uno stato emotivo intenso che si attiva nelle persone in risposta ad un danno subito o a un trattamento ingiusto ricevuto, reale o percepito.

Efficacia di gruppo. Con il termine “efficacia di gruppo” si indica la credenza che il gruppo, collettivamente, ha le capacità necessarie a raggiungere un dato obiettivo o risultato desiderato.

Convinzioni morali. Le convinzioni morali sono forti atteggiamenti che si possiedono nei confronti di un oggetto o argomento. Secondo la teoria integrata della convinzione morale (ITCM; Skitka et al., 2008), gli atteggiamenti morali (o convinzioni morali) differiscono dagli atteggiamenti non morali poiché sono centrali per le persone e guidano il loro comportamento. Ad esempio, preferenze alimentari o musicali così come per una squadra sportiva possono rappresentare importanti atteggiamenti, ma è improbabile che tali preferenze vengano percepite come morali o immorali.

Bibliografia

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1—26. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.1

Carver, C.S., & Harmon-Jones, E. (2009). Anger is an approach-related affect: evidence and implications. Psychological Bulletin, 135(2), 183—204. doi: 10.1037/a0013965

Corcoran, K.E., Pettinicchio, D., & Young, J.T. (2011). The context of control: A cross‐national investigation of the link between political institutions, efficacy, and collective action. British Journal of Social Psychology, 50(4), 575—605. doi: 10.1111/j.2044-8309.2011.02076.x

Doosje, B., Spears, R., & Ellemers, N. (2002). Social identity as both cause and effect: The development of group identification in response to anticipated and actual changes in the intergroup status hierarchy. British Journal of Social Psychology, 41(1), 57—76. doi: 10.1348/014466602165054

Ellemers, N., Spears, R., & Doosje, B. (1999). Social Identity. Blackwell: Oxford.

Folger, R. (1987). Reformulating the conditions of resentment: A referent cognition model. In J.C. Masters & W.P. Smith (Eds.), Social comparison, social justice, and relative deprivation (pp. 183–215). London: Erlbaum.

Frijda, N.H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

Hovland, C.I., & Sears, R.R. (1940). Minor studies of aggression: VI. Correlation of lynchings with economic indices. The Journal of Psychology, 9(2), 301—310. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1290595657?accountid=13698

Lazarus, R.S. (1991). Cognition and motivation in emotion. American Psychologist, 46(4), 352—367. doi: 10.1037/0003-066X.46.4.352

Mackie, D.M., Devos, T., & Smith, E.R. (2000). Intergroup emotions: explaining offensive action tendencies in an intergroup context. Journal of Personality and Social Psychology, 79(4), 602—616. doi: 10.1037/0022-3514.79.4.602

Martin, J., Brickman, P., & Murray, A. (1984). Moral outrage and pragmatism: Explanations for collective action. Journal of Experimental Social Psychology, 20(5), 484–496. doi: 10.1016/0022-1031(84)90039-8

Martin, J., Scully, M., & Levitt, B. (1990). Injustice and the legitimation of revolution: Damning the past, excusing the present, and neglecting the future. Journal of Personality and Social Psychology, 59(2), 281—290. doi: 10.1037/0022-3514.59.2.281

Mummendey, A., Kessler, T., Klink, A., & Mielke, R. (1999). Strategies to cope with negative social identity: Predictions by social identity theory and relative deprivation theory. Journal of Personality and Social Psychology, 76(2), 229—245.

Pecukonis, E.V., & Wencour, S. (1994). Perceptions of self and collective efficacy in community organization theory and practice. Journal of Community Practice, 1(2), 5–21. doi: 10.1300/J125v01n02_02

Runciman, W.G., & Runciman, B. (1966). Relative deprivation and social justice: A study of attitudes to social inequality in twentieth-century England (Vol. 13). Berkeley: University of California Press.

Scherer, K.R., Schorr, A., & Johnstone, T. (2001). Appraisal processes in emotion: Theory, methods, research. Oxford: Oxford University Press.

Simon, B., Loewy, M., Stürmer, S., Weber, U., Freytag, P., Habig, C., ... & Spahlinger, P. (1998). Collective identification and social movement participation. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3), 646—658. doi: 10.1037/0022-3514.74.3.646

Skitka, L.J., Bauman, C.W., & Mullen, E. (2004). Political tolerance and coming to psychological closure following the September 11, 2001, terrorist attacks: An integrative approach. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(6), 743—756. doi: 10.1177/0146167204263968

Skitka, L.J., Bauman, C.W., & Mullen, E. (2008). Morality and justice: An expanded theoretical perspective and empirical review. Justice, 25, 1—27. Emerald Group Publishing Limited. doi: 10.1016/S0882-6145(08)25001-0

Skitka, L.J., Bauman, C.W., & Sargis, E.G. (2005). Moral conviction: Another contributor to attitude strength or something more? Journal of Personality and Social Psychology, 88(6), 895—917. doi: 10.1037/0022-3514.88.6.89

Smith, C.A., & Lazarus R.S. (1990). Emotion and Adaption. In L. A. Pervin (Ed.), Handbook of Personality: Theory and Research (pp. 609-637). New York: Guilford.

Smith, E.R., Seger, C.R., & Mackie, D.M. (2007). Can emotions be truly group level? Evidence regarding four conceptual criteria. Journal of Personality and Social Psychology, 93(3), 431—446. doi: 10.1037/0022-3514.93.3.431

Tajfel, H. (1978). The achievement of inter-group differentiation. In H. Tajfel (Ed.), Differentiation Between Social Groups (pp. 77–100). London: Academic Press.

Tajfel, H., & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of inter-group conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Inter-Group Relations (pp. 33–47). Monterey: CA: Brooks/Cole.

Tetlock, P.E. (2002). Social functionalist frameworks for judgment and choice: intuitive politicians, theologians, and prosecutors. Psychological Review, 109(3), 451—471. doi: 10.1037//0033-295X.109.3.451

Thomas, E.F., Mavor, K.I., & McGarty, C. (2011). Social identities facilitate and encapsulate action-relevant constructs: A test of the social identity model of collective action. Group Processes & Intergroup Relations, 15(1), 75–88. doi: 10.1177/1368430211413619

Thomas, E.F., & McGarty, C. (2009). The role of efficacy and moral outrage norms in creating the potential for international development activism through group-based interaction. The British Journal of Social Psychology, 48(1), 115–34. doi: 10.1348/014466608X313774

Toch, H. (1965). The social psychology of social movements. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill.

Turner, J.C., Hogg, M.A., Oakes, P.J., Reicher, S.D., & Wetherell, M.S. (1987). Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Perspective. Oxford: Basil Blackwell.

van Zomeren, M. (2013). Four core social‐psychological motivations to undertake collective action. Social and Personality Psychology Compass, 7(6), 378—388. doi: 10.1111/spc3.12031

van Zomeren, M., & Iyer, A. (2009). Introduction to the social and psychological dynamics of collective action. Journal of Social Issues, 65(4), 645—660. doi: 10.1111/j.1540-4560.2009.01618.x

van Zomeren, M., Leach, C.W., & Spears, R. (2012). Protesters as “passionate economists” a dynamic dual pathway model of approach coping with collective disadvantage. Personality and Social Psychology Review, 16(2), 180—199. doi: 10.1177/1088868311430835

van Zomeren, M., & Lodewijkx, H.F. (2005). Motivated responses to ‘senseless’ violence: Explaining emotional and behavioural responses through person and position identification. European Journal of Social Psychology, 35(6), 755—766. doi: 10.1002/ejsp.274

van Zomeren, M., & Lodewijkx, H.F. (2009). “Could this happen to me?”: Threat‐related state orientation increases position identification with victims of random, “senseless” violence. European Journal of Social Psychology, 39(2), 223—236. doi: 10.1002/ejsp.501

van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. Psychological Bulletin, 134(4), 504—535. doi: 10.1037/0033-2909.134.4.504

van Zomeren, M., Postmes, T., Spears, R., & Bettache, K. (2011). Can moral convictions motivate the advantaged to challenge social inequality? Extending the social identity model of collective action. Group Processes & Intergroup Relations, 14(5), 735—753. doi: 10.1177/1368430210395637

van Zomeren, M., Spears, R., Fischer, A.H., & Leach, C.W. (2004). Put your money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy. Journal of Personality and Social Psychology, 87(5), 649—664. doi: 10.1037/0022-3514.87.5.649

van Zomeren, M., Spears, R., & Leach, C.W. (2008). Exploring psychological mechanisms of collective action: Does relevance of group identity influence how people cope with collective disadvantage? British Journal of Social Psychology, 47(2), 353—372. doi: 10.1348/014466607X231091

Walker, I., & Smith, H.J. (2002). Relative deprivation: Specification, development, and integration. Cambridge: Cambridge University Press.

Winston, F. (2013). Decisions to make a difference: The role of efficacy in moderate student activism. Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest, 12(4), 414–428. doi: 10.1080/14742837.2013.827569

Wright, S.C. (2009). The next generation of collective action research. Journal of Social Issues, 65(4), 859—879. doi: 10.1111/j.1540-4560.2009.01628.x

Wright, S.C., Taylor, D.M., & Moghaddam, F.M. (1990). Responding to membership in a disadvantaged group: From acceptance to collective protest. Journal of Personality and Social Psychology, 58(6), 994—1003.

Yzerbyt, V., Dumont, M., Wigboldus, D., & Gordijn, E. (2003). I feel for us: The impact of categorization and identification on emotions and action tendencies. British Journal of Social Psychology, 42(4), 533—549. doi: 10.1348/014466603322595266