L’influenza sociale – ovvero l’insieme delle modalità attraverso le quali i pensieri, i sentimenti e/o i comportamenti di una persona sono modificati dalla presenza reale o simbolica di un’altra persona o di un gruppo (Mucchi Faina, Pacilli, & Pagliaro, 2012) – rappresenta da sempre un tema centrale per la psicologia sociale, al punto che Allport la riteneva l’unico oggetto di studio di questa disciplina. Nell’immaginario collettivo, l’influenza tende ad avere un’accezione negativa: essere influenzati, in qualche modo, significherebbe essere plagiati, perdere la propria autonomia di pensiero e di giudizio. Ciò nonostante, i processi di influenza sono visibili in ogni ambito della vita quotidiana e, per questo motivo, hanno da sempre rappresentato un terreno fertile per la curiosità degli psicologi sociali.

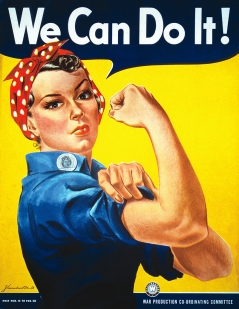

Agli albori dello studio dei processi di influenza sociale, l’attenzione dei ricercatori è stata prevalentemente focalizzata sulla spiegazione del fenomeno della conformità (vedi glossario) all’interno dei gruppi sociali. Paradigmatici in questo senso sono ad esempio gli studi di Solomon Asch (1951), il quale dimostrò attraverso dei compiti di percezione – nello specifico, decidere quale di tre linee di dimensioni differenti corrispondesse a una linea di riferimento – che le persone preferivano indicare una linea sbagliata (sapendo di farlo!) se questa era la risposta data ad alta voce dagli altri partecipanti, i quali in realtà erano dei collaboratori dello sperimentatore. Le interviste con i partecipanti alla fine dell’esperimento mettevano in luce, tra le altre, una motivazione fondamentale alla base della decisione di conformarsi agli altri: il desiderio di non apparire diversi, che spingeva dunque le persone a modificare la propria risposta senza preoccuparsi di essere o meno nel giusto, anche se a questa accettazione pubblica della posizione della maggioranza non corrispondeva nella gran parte dei casi un cambiamento privato e duraturo dell’opinione dei partecipanti. A partire dallo studio pionieristico di Asch, un’ampia letteratura ha poi approfondito le condizioni nelle quali la maggioranza ottiene il suo effetto sull’individuo (per una rassegna, Mucchi Faina et al., 2012).  Ciò nonostante, questo approccio allo studio dell’influenza sociale aveva un punto critico di fondamentale importanza: se infatti studiare i processi di influenza focalizzandosi sulla conformità consentiva ai ricercatori di comprendere le condizioni nelle quali le maggioranze riuscivano ad omologare il singolo individuo consentendo il mantenimento dello status quo, come spiegare il cambiamento sociale? Come spiegare, in altre parole, quei processi storici di sovvertimento dello status quo – si pensi ad esempio al movimento femminista (Figura 1), al movimento degli afro-americani, ai pittori impressionisti, e così via – nei quali riescono ad affermarsi posizioni contrastanti con quelle di mainstream? L’intuizione di Serge Moscovici chiamava in causa la necessità di prendere in considerazione un’altra potenziale fonte di influenza: quella rappresentata dalle minoranze attive.

Ciò nonostante, questo approccio allo studio dell’influenza sociale aveva un punto critico di fondamentale importanza: se infatti studiare i processi di influenza focalizzandosi sulla conformità consentiva ai ricercatori di comprendere le condizioni nelle quali le maggioranze riuscivano ad omologare il singolo individuo consentendo il mantenimento dello status quo, come spiegare il cambiamento sociale? Come spiegare, in altre parole, quei processi storici di sovvertimento dello status quo – si pensi ad esempio al movimento femminista (Figura 1), al movimento degli afro-americani, ai pittori impressionisti, e così via – nei quali riescono ad affermarsi posizioni contrastanti con quelle di mainstream? L’intuizione di Serge Moscovici chiamava in causa la necessità di prendere in considerazione un’altra potenziale fonte di influenza: quella rappresentata dalle minoranze attive.

Le Minoranze come Fonti di Influenza

In un celebre film diretto da William Friedkin (in realtà un remake dell’omonimo film diretto nel 1957 da Sidney Lumet),“La parola ai giurati” (1997), 12 giurati sono chiamati a deliberare all’unanimità su un caso di omicidio che vede come imputato un ragazzo di colore, accusato di aver ucciso il padre. Nonostante il caso sembri scontato, tanto che alla prima votazione undici giudici votano per la condanna a morte del ragazzo, uno dei giurati vota per la non colpevolezza, spingendo il resto della giuria a reazioni addirittura rabbiose.  Ciò nonostante, il giurato dissidente chiede con tenacia e costanza nelle ore di consiglio che seguono un continuo riesame delle prove, favorendo in questo modo un’analisi più attenta di queste ultime da parte dei giudici i quali, con il passare del tempo, giungono a confutare le ipotesi di colpevolezza e a un giudizio di innocenza. Esempio calzante dei processi scatenati e degli esiti ottenuti dalle minoranze attiva, il comportamento del giudice dissidente si caratterizza per due elementi divenuti centrali nella teorizzazione di Moscovici: (a) la rottura del consenso, con la conseguente apertura di un conflitto con la posizione maggioritaria e (b) uno stile di comportamento caratterizzato da fermezza e coerenza, che consente alle minoranze di essere viste come portatrici di un’idea alternativa valida e compatta (Figura 2).

Ciò nonostante, il giurato dissidente chiede con tenacia e costanza nelle ore di consiglio che seguono un continuo riesame delle prove, favorendo in questo modo un’analisi più attenta di queste ultime da parte dei giudici i quali, con il passare del tempo, giungono a confutare le ipotesi di colpevolezza e a un giudizio di innocenza. Esempio calzante dei processi scatenati e degli esiti ottenuti dalle minoranze attiva, il comportamento del giudice dissidente si caratterizza per due elementi divenuti centrali nella teorizzazione di Moscovici: (a) la rottura del consenso, con la conseguente apertura di un conflitto con la posizione maggioritaria e (b) uno stile di comportamento caratterizzato da fermezza e coerenza, che consente alle minoranze di essere viste come portatrici di un’idea alternativa valida e compatta (Figura 2).

Come accennato in precedenza, l’insoddisfazione di Moscovici rispetto a un modello unidirezionale di influenza sociale, che vedesse la maggioranza come unica possibile fonte, era relativa all’impossibilità di un tale approccio di rendere conto dei processi di cambiamento sociale. Sulla base di questa idea, a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso l’autore ha messo a punto una serie di ricerche divenute molto note, i risultati delle quali davano sostegno all’idea che anche le minoranze potessero esercitare un’influenza sovversiva sulle opinioni prevalenti. Attraverso un paradigma di ricerca conosciuto come il paradigma blu-verde (Moscovici, Lage, & Naffrechoux, 1969; vedi glossario), Moscovici e colleghi dimostrarono che una minoranza era in grado tanto quanto una maggioranza di produrre influenza su un individuo. Anzi, in maniera sorprendente, gli effetti ottenuti da una fonte minoritaria sembravano perdurare maggiormente nel tempo ed essere più profondi di quelli ottenuti dalla maggioranza, in quanto il comportamento dei bersagli si allineava alla fonte minoritaria anche in forma privata. Inoltre, studi successivi mostrarono che l’influenza delle minoranze non si manifestava in forma diretta, sul tema proposto dalla fonte, bensì in forme indirette, su temi collegati da uno stesso principio organizzatore. Ad esempio, in uno studio di Pérez e Mugny (1987) è stato chiesto ai partecipanti di leggere un messaggio a favore della legalizzazione dell’aborto, attribuito a seconda della condizione sperimentale o a un rappresentante della maggioranza o a un portavoce di una minoranza. Successivamente i partecipanti dovevano esprimere il loro atteggiamento non solo verso l’aborto, ma anche su un tema correlato ad esso, la contraccezione. I risultati hanno mostrato che la fonte maggioritaria otteneva un consenso più ampio rispetto al tema dell’aborto, mentre la fonte minoritaria otteneva un consenso più ampio sul tema della contraccezione. Questo prevalere dell’influenza indiretta, privata rispetto all’adesione manifesta e pubblica è stato definito conversione (Moscovici, 1976; 1980). Una tale conversione indiretta, trasposta nel tempo e dunque meno visibile dell’influenza esercitata dalla maggioranza sembra essere determinata dal fatto che le minoranze suscitano sentimenti ambivalenti nei propri confronti (Mucchi Faina, 2009; Mucchi Faina, Pacilli & Pagliaro, 2011; Mucchi Faina e Pagliaro, 2008): infatti, le persone considerano le minoranze coraggiose in quanto riescono a rompere il consenso maggioritario, ma al tempo stesso hanno paura di essere identificate con le stesse per non essere etichettate come devianti. Dunque, un cambiamento nascosto in linea con le opinioni della minoranza può rappresentare una strategia utile, anche se non consapevole, per superare questa impasse.

Le Minoranze come Promotrici di Cambiamento Sociale

“Non ci vuole una maggioranza per prevalere ma piuttosto una ordinata, instancabile minoranza, desiderosa di accendere focolai di libertà nelle menti degli uomini”

(Samuel Adams)

Le minoranze possono dunque rappresentare una fonte potente di influenza sociale, ma quando e perché ottengono il loro effetto? In primo luogo, il cambiamento sociale può verificarsi quando le minoranze sono nomiche, ovvero quando si presentano come ordinate, dotate di un sistema normativo, di idee chiare e coerenti in netta contrapposizione con la posizione della maggioranza (Moscovici, 1976). Al contrario, le minoranze anomiche sono destinate al fallimento in quanto, non presentando un sistema interno coerente di norme né un’alternativa chiara all’idea della maggioranza sono viste semplicemente come portatrici di una posizione deviante. Anche altre caratteristiche contestuali sembrano facilitare i processi di influenza minoritaria, quali ad esempio la presenza di un leader forte (Lortie-Lussier, 1987; Papastamou, 1985) o la somiglianza tra la fonte minoritaria e il bersaglio di influenza (David & Turner, 1996; 1999).

Nella teorizzazione di Moscovici (1976), l’impatto che ottengono le minoranze sembra dipendere in maniera determinante dallo stile di comportamento che queste adottano. In modo particolare, affinché si verifichi un processo di cambiamento sociale le minoranze devono mantenere uno stile di comportamento saldo e coerente sia in senso sincronico – ovvero, le minoranze devono mostrarsi unite e coerenti al loro interno – sia in senso diacronico – ovvero, le minoranze devono mostrare la propria coerenza nel tempo. Una tale coerenza, caratterizzata dal rifiuto di ogni compromesso con la maggioranza, sarebbe un segno di forza e rispettabilità, rompendo il consenso sociale e mostrando coraggio e determinazione (Maass & Clark, 1984; per una rassegna, Wood, Lundgren, Ouellette, Busceme, & Blackstone, 1994). Sebbene la coerenza del comportamento sia stata identificata come una determinante fondamentale dell’impatto delle minoranze sul cambiamento sociale, studi successivi hanno rilevato come altri stili di comportamento possano essere altrettanto importanti. Tra questi, lo stile improntato all’autonomia, intesa come indipendenza di giudizio, quello legato all’equità, che tiene conto in maniera imparziale delle posizioni diverse dalla propria, quello rigido, manifestazione di assoluto rifiuto del compromesso.

Il contesto normativo rappresenta un altro fattore importante affinché si verifichi cambiamento sociale. In modo particolare, una minoranza ha più possibilità di ottenere il suo effetto quando opera in linea con lo zeitgeist prevalente (vedi glossario). Questa idea è supportata da una serie di studi svolti da Geneviève Paicheler (1976; 1977), la quale ha rilevato come l’influenza minoritaria fosse facilitata quando il clima normativo del contesto in cui la minoranza operava si stava evolvendo in linea con la sua posizione (vedi anche Clark, 1988; 1990). Tuttavia, non tutti i teorici dell’influenza sociale sono d’accordo con questa idea. Mugny e Pérez (1991) ad esempio hanno sostenuto che, al fine di ottenere il suo effetto, una minoranza dovrebbe convergere con le sue argomentazioni su un principio normativo di ordine superiore, che sia condiviso tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza stessa. Quale che sia l’effetto ottenuto, comunque, il legame tra lo zeitgeist e l’influenza minoritaria non sembra essere in discussione, anche se forse sarebbe più corretto parlare appunto di legame che di rapporto causale.

Un ulteriore aspetto che determina il successo dei tentativi di cambiamento sociale istigati dalle minoranze è legato all’appartenenza della fonte stessa all’ingroup piuttosto che all’outgroup (vedi glossario). Infatti, i gruppi sociali minoritari possono differenziarsi dalla maggioranza soltanto per la propria posizione, oppure anche perché appartengono ad una categoria completamente differente. Alvaro e Crano (1997; vedi anche Crano & Alvaro, 1998) hanno mostrato come le minoranze ingroup ottengono effetti maggiori di quelle appartenenti all’outgroup: gli autori attribuiscono questo impatto differenziale al fatto che, essendo membri dello stesso gruppo dei riceventi del messaggio, le minoranze ingroup vengono trattate in modo più indulgente (quello che definiscono leniency contract). Dunque, questa indulgenza favorirebbe un atteggiamento di apertura all’ascolto della posizione minoritaria e, di conseguenza, il cambiamento di atteggiamento sulle misure indirette di influenza sociale. Tuttavia, non tutte le ricerche convergono con questi risultati (ad es., Clark & Maass, 1988a; 1988b). Così come non tutte le ricerche indicano che le minoranze sono portatrici di innovazione e cambiamento sociale.

Le Minoranze come Forze Conservatrici

“Poche mani, non sorvegliate da controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa”

(Antonio Gramsci)

A partire dal titolo del saggio più famoso di Serge Moscovici, “Social influence and social change” (1976), la gran parte delle ricerche sull’influenza minoritaria hanno focalizzato l’attenzione sul potenziale innovativo e sovversivo di queste fonti. Una tale corrispondenza tra minoranze e cambiamento sociale è stata sicuramente favorita dalla definizione delle prime come di gruppi dotati di poco potere e basso status nel panorama delle relazioni sociali. Implicitamente, dunque, la vocazione delle minoranze attive è stata identificata con la loro tendenza a sovvertire l’ordine sociale esistente al fine di migliorare una condizione insoddisfacente. Una siffatta considerazione ha però portato a trascurare l’analisi delle situazioni nelle quali le minoranze assumono un ruolo attivo nella difesa dello status quo e concorrono quindi alla stabilità sociale.

Una prima e forse ovvia circostanza nella quale una minoranza è interessata a mantenere lo status quo piuttosto che a produrre cambiamento sociale è rappresentata dalla situazione in cui la minoranza stessa occupa una posizione di potere, elitaria. Si pensi ad esempio alle lobby di potere di un determinato settore commerciale – ad esempio, il settore petrolifero – oppure alla casta politica: si tratta di situazioni nelle quali una minoranza numerica, dotata di alto potere, è interessata a mantenere inalterato l’ordine delle cose piuttosto che a sovvertirlo. D’altro canto, i teorici dell’identità sociale (Tajfel & Turner, 1979) avevano ipotizzato questa situazione quando avevano introdotto il concetto di motivazione alla protezione dello status, una motivazione per l’appunto tipica dei gruppi di alto status sociale che li spinge ad agire in ottica conservatrice nelle situazioni in cui sentono possibile un’alterazione delle relazioni intergruppi esistenti (si vedano anche Blumer 1958; LeVine & Campbell 1972; Levine & Kaarbo 2001).

In modo ancor più sorprendente, tuttavia, la letteratura ha documentato delle situazioni in cui anche minoranze di basso status possono difendere lo status quo e opporsi al cambiamento sociale. Questa situazione, che appare paradossale, può originare da diverse motivazioni. In primo luogo, si può verificare quando il cambiamento è percepito come minaccioso in quanto potrebbe far perdere dei vantaggi associati a una situazione. Una spiegazione diversa della preservazione dello status quo da parte di gruppi svantaggiati deriva dalla teoria della giustificazione del sistema (Jost & Banaji, 1994). Jost e colleghi ritengono infatti che le persone siano spinte a giustificare e legittimare lo status quo dal desiderio di mantenere la stabilità del sistema. Dunque, i membri di un gruppo minoritario svantaggiato possono essere portati ad accettare e giustificare la situazione di disuguaglianza di status anche semplicemente perché la percepiscono come giusta, naturale, desiderabile e inevitabile, piuttosto che socialmente e culturalmente determinata (Jost, Banaji, & Nosek, 2004). Una tale legittimazione del sistema ha origini cognitive (ad es., le persone ad esempio sono portate a preferire il noto rispetto all’ignoto; Kahneman e Tversky 1984), motivazionali (ad es., se le persone sentono che il benessere delle loro vite dipende dal sistema in cui sono inserite, tendono a considerare quel sistema giusto; Kay et al. 2009) e individuali (ad es., alcune persone sono più inclini a pensare che ognuno ottiene ciò che merita nella vita; Jost e Hunyady, 2002).

Un’ulteriore, possibile causa che ha portato a considerare soltanto un aspetto della medaglia, ossia la possibilità delle minoranze di sovvertire il sistema sociale, è legata al fatto che la gran parte degli studi classici condotti in laboratorio ha operazionalizzato la distinzione tra minoranza e maggioranza unicamente in termini numerici, a fronte dell’idea originaria di Moscovici delle minoranze come gruppi privi di potere.  In anni più recenti Seyranian, Atuel e Crano (2008) hanno potuto constatare che le rappresentazioni mentali che le persone hanno dei due gruppi in contrapposizione sono molto più complesse di quelle basate soltanto su una questione numerica. Dopo aver esaminato queste rappresentazioni in un campione di studenti statunitensi, gli autori hanno proposto una tassonomia più elaborata per distinguere tra i diversi gruppi: la maggioranza morale, un gruppo numericamente ampio e dotato di potere; le élites, gruppi numericamente piccoli ma comunque dotate di status e potere; il popolo senza potere, numericamente ampio ma privo di potere appunto; i sottomessi, privi di potere e numericamente esigui. Questa riformulazione consente di comprendere meglio come gruppi poco numerosi possano desiderare la preservazione dello status quo, come nel caso delle élites (Figura 3).

In anni più recenti Seyranian, Atuel e Crano (2008) hanno potuto constatare che le rappresentazioni mentali che le persone hanno dei due gruppi in contrapposizione sono molto più complesse di quelle basate soltanto su una questione numerica. Dopo aver esaminato queste rappresentazioni in un campione di studenti statunitensi, gli autori hanno proposto una tassonomia più elaborata per distinguere tra i diversi gruppi: la maggioranza morale, un gruppo numericamente ampio e dotato di potere; le élites, gruppi numericamente piccoli ma comunque dotate di status e potere; il popolo senza potere, numericamente ampio ma privo di potere appunto; i sottomessi, privi di potere e numericamente esigui. Questa riformulazione consente di comprendere meglio come gruppi poco numerosi possano desiderare la preservazione dello status quo, come nel caso delle élites (Figura 3).

Conclusioni

Da sempre le minoranze hanno avuto un posto centrale nel dibattito politico e storico. Bistrattate, emarginate, scarsamente considerate, il loro ruolo determinate nei processi di cambiamento sociale è stato portato all’attenzione degli psicologi sociali e non solo di questi dalla primissima teorizzazione di Moscovici (1976). Da li in avanti, un ampio corpus di ricerche ha evidenziato processi ed esiti dell’influenza che una minoranza può ottenere, processi ed esiti che non sono sicuramente riassunti nella loro complessità in questo breve articolo e che non si esauriscono nella teoria della conversione che ha guidato dal punto di vista teorico la scrittura dello stesso. Invece, il punto centrale di questa breve trattazione va rintracciato nella considerazione che la forza delle minoranze può avere esiti diametralmente opposti, perché opposte sono le motivazioni che possono guidarne l’agire. Accanto dunque all’impatto innovativo delle minoranze non può essere trascurato il caso in cui queste possono impegnarsi attivamente per il mantenimento dell’ordine delle cose. Come già sostenuto in altre occasioni (Mucchi Faina, Pacilli, & Pagliaro, 2010), soltanto l’integrazione di approcci differenti quali ad esempio l’identità sociale, la giustificazione del sistema e la dominanza sociale può portare ad una comprensione unitaria del potere, unico e peculiare, che le minoranze hanno nelle loro mani.

Glossario

Conformità.Per conformità si intende “l’adesione a un’opinione o a un comportamento prevalente anche quando questi sono in contrasto con il proprio modo di pensare” (Mucchi Faina et al., 2012, p. 28).

Il paradigma blu-verde. E’ un paradigma divenuto classico nello studio dell’influenza minoritaria. Ai partecipanti viene detto che prenderanno parte a uno studio sulla percezione e che saranno chiamati a esprimere il proprio giudizio sul colore di alcune pastiglie (o diapositive) in gruppi di sei persone, ad alta voce. Due di queste persone sono in realtà dei collaboratori dello sperimentatore e, in maniera errata, dichiarano costantemente che le pastiglie (presentate su sfondo neutro) sono verdi. In queste condizioni, circa l’8% dei partecipanti si lascia influenzare e risponde in accordo con la minoranza.

Zeitgeist. Altrimenti definito “spirito del tempo”, indica lo spirito culturale dominante in una determinata epoca e il modo in cui questo ha dei riflessi sul pensiero filosofico, sulle arti, sulla letteratura.

Ingroup/Outgroup. Per ingroup si intende il gruppo al quale un individuo appartiene; di converso, il termine outgroup indica il gruppo, o i gruppi, ai quali il singolo individuo non appartiene.

Bibliografia

Alvaro, E.M. & Crano, W.D. (1997). Indirect minority influence: Evidence for leniency in source evaluation and counterargumentation. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 949-964.

Asch, S. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgment. In H. Guetzkow (Ed.), Groups, leadership and men (pp. 170-190). Pittsburgh, Pa.: Carnegie Press.

Blumer, H. (1958). Race prejudice as a sense of group position. Pacific Sociological Review, 1, 3-7

Clark, R.D., III (1988). On predicting minority influence. European Journal of Social Psychology, 18, 515-526.

Clark, R.D., III (1990). Minority influence: The role of argument refutation of the majority position and social support for the minority. European Journal of Social Psychology, 20, 489-497.

Clark, R.D., III, & Maass, A. (1988a). Social categorization in minority influence: The case of homosexuality. European Journal of Social Psychology, 18, 347-364.

Clark, R.D., & Maass, A. (1988b). The role of social categorisation and perceived source credibility in minority influence. European Journal of Social Psychology, 18, 381-394.

Crano, W.D. & Alvaro, E.M. (1998). Indirect minority influence: The leniency contract revisited. Group Processes & Intergroup Relations, 1, 99-115.

David, B., & Turner, J.C. (1996). Studies in self-categorization and minority conversion: Is being a member of the outgroup an advantage? British Journal of Social Psychology, 35, 179-199.

David, B., & Turner, J.C. (1999). Studies in self-categorization and minority conversion: The ingroup minority in intragroup and intergroup contexts. British Journal of Social Psychology, 38, 115-134.

Jost, J.T., & Banaji, M.R. (1994). The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness. British Journal of Social Psychology, 33, 1-27.

Jost, J.T., Banaji, M.R., & Nosek, B.A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25, 881-919.

Jost, J.T., & Hunyady, O. (2002). The psychology of system justification and the palliative function of ideology. European Review of Social Psychology, 13, 111-153.

Kahneman, D. & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist, 39, 341-350.

Kay, A.C., Gaucher, D., Peach, J.M., Laurin, K., Friesen, J., Zanna, M.P. e Spencer, S.J. (2009). Inequality, discrimination, and the power of the status quo: Direct evidence for a motivation to see the way things are as the way they should be. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 421-434.

LeVine, R.A., & Campbell, D.T. (1972). Ethnocentrism: Theories of conflict, ethnic attitudes, and group behavior. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Levine, J.M., & Kaarbo, J. (2001). Minority influence in political decision-making groups. In C.K.W. De Dreu & N.K. De Vries (Editors), Group consensus and minority influence: Implications for innovation (pp. 229-257). Oxford, UK: Blackwell.

Lortie-Lussier, M. (1987). Minority influence and idiosyncrasy credit: A new comparison of the Moscovici and Hollander theory of innovation. European Journal of Social Psychology, 17, 431-446.

Maass, A., & Clark III, R.D. (1984). Hidden impact of minorities: fifteen years of minority influence research. Psychological Bulletin, 95, 428-450.

Moscovici, S. (1976). Social Influence and Social Change. London: Academic Press.

Moscovici, S. (1980). Toward a theory of conversion behavior. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 13, 209-239.

Moscovici, S., Lage, E., & Naffrechoux, M. (1969). Influence of a consistent minority on the responses of a majority in a color perception task. Sociometry, 32, 365-380.

Mucchi-Faina, A. (2009). Ambivalence and social influence. In R. Martin and M. Hewstone (Eds.), Minority influence and innovation: Antecedents, processes and consequences (pp. 135-151). London, Psychology Press.

Mucchi-Faina, A., Pacilli, M.G., & Pagliaro, S. (2010). Minority influence, social change, and social stability. Social and Personality Psychology Compass, 4/11, 1111-1123.

Mucchi-Faina, A., Pacilli, M.G., & Pagliaro, S. (2011). Automatic reactions to the labels «minority» and «majority» are asymmetrical: Implications for minority and majority influence. Social Influence, 6, 181-196.

Mucchi-Faina, A., Pacilli, M.G., & Pagliaro, S. (2012). L’influenza sociale (2 edizione). Bologna: Il Mulino.

Mucchi-Faina, A., & Pagliaro, S. (2008). Minority influence: The role of ambivalence towards the source. European Journal of Social Psychology, 38, 612-623.

Mugny, G., & Perez, J. A. (1991). The social psychology of minority influence. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Paicheler, G. (1976). Norms and attitude change: I. Polarization and styles of behavior. European Journal of Social Psychology, 6, 405-427.

Paicheler, G. (1977). Norms and attitude change: II. The phenomenon of bipolarization. European Journal of Social Psychology, 7, 5-14.

Papastamou, S. (1985). Effets de la psychologisation sur l’influence d’un groupe et d’un « leader » minoritaires. L’Année Psychologique, 85, 361-381.

Pérez, J.A. & Mugny, G. (1987). Paradoxical effects of categorization in minority influence: When being an outgroup is an advantage. European Journal of Social Psychology, 17, 157-169.

Seyranian, V., Atuel, H., & Crano, W.D. (2008). Dimensions of majority and minority influence. Group Processes & Intergroup Relations, 11, 21–37.

Tajfel, H., & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, C.A.: Brooks Cole.

Wood, W., Lundgren, S., Ouellette, J.A., Busceme, S., & Blackstone, T. (1994). Minority influence: a meta-analytic review of social influence processes. Psychological Bulletin, 115, 323-345.