In un recente TED Talk, Lord Nicholas Stern, Direttore del “Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment”, spiega come la nostra società stia affrontando due trasformazioni fondamentali da cui dipenderà il nostro sviluppo economico e sociale: una fondamentale trasformazione strutturale (entro il 2050, è previsto un aumento dell’urbanizzazione del 70%, un aumento della domanda di energia del 40% e una conseguente drastica intensificazione dello sfruttamento di terre, acqua e foreste) legata alla fondamentale trasformazione del clima, intensificato in maniera esponenziale dall’era industriale e post-industriale (Stern, 2007; The state of the climate — and what we might do about it, 2014). Di questo passo, alla fine del 2200 avremo immesso nell’atmosfera una tale quantità di gas serra che saremo tornati all’atmosfera di 50 milioni di anni fa (Zachos, Dickens, & Zeebe, 2008). Intervenire su tale scala a livello globale significa intervenire in ottica sistemica non solo a livello politico, economico e sociale ma anche a livello comportamentale: individui, gruppi e comunità devono tutti adattarsi alle nuove sfide ambientali e sociali che ci troviamo ad affrontare (Steg & Vlek, 2009). In tal senso la Psicologia Ambientale (Bonnes & Secchiaroli, 1995; Clayton, 2012; Gifford, 2014), ovvero quella branca della psicologia che studia la reciproca influenza tra l’ambiente in cui viviamo, il nostro comportamento e il nostro benessere, ha raccolto il guanto e ha accettato la sfida. Soprattutto dagli anni ’90, gli psicologi ambientali stanno lavorando per capire quali siano le determinanti dei comportamenti pro-ambientali, e si fanno promotori di strategie e strumenti che favoriscono l’occorrenza di comportamenti ecologici. Purtroppo però, nonostante la grande conoscenza prodotta, poca attenzione è stata posta sull’impatto che tali pratiche possono avere a livello di cambiamento comportamentale. Il presente articolo ha l’obiettivo di sintetizzare lo stato dell’arte della ricerca in Psicologia Ambientale e propone delle linee guida per la promozione di comportamenti pro-ambientali secondo il framework del Community-Based Social Marketing (CBSM; McKenzie-Mohr, Lee, Schultz, & Kotler, 2012).

In un recente TED Talk, Lord Nicholas Stern, Direttore del “Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment”, spiega come la nostra società stia affrontando due trasformazioni fondamentali da cui dipenderà il nostro sviluppo economico e sociale: una fondamentale trasformazione strutturale (entro il 2050, è previsto un aumento dell’urbanizzazione del 70%, un aumento della domanda di energia del 40% e una conseguente drastica intensificazione dello sfruttamento di terre, acqua e foreste) legata alla fondamentale trasformazione del clima, intensificato in maniera esponenziale dall’era industriale e post-industriale (Stern, 2007; The state of the climate — and what we might do about it, 2014). Di questo passo, alla fine del 2200 avremo immesso nell’atmosfera una tale quantità di gas serra che saremo tornati all’atmosfera di 50 milioni di anni fa (Zachos, Dickens, & Zeebe, 2008). Intervenire su tale scala a livello globale significa intervenire in ottica sistemica non solo a livello politico, economico e sociale ma anche a livello comportamentale: individui, gruppi e comunità devono tutti adattarsi alle nuove sfide ambientali e sociali che ci troviamo ad affrontare (Steg & Vlek, 2009). In tal senso la Psicologia Ambientale (Bonnes & Secchiaroli, 1995; Clayton, 2012; Gifford, 2014), ovvero quella branca della psicologia che studia la reciproca influenza tra l’ambiente in cui viviamo, il nostro comportamento e il nostro benessere, ha raccolto il guanto e ha accettato la sfida. Soprattutto dagli anni ’90, gli psicologi ambientali stanno lavorando per capire quali siano le determinanti dei comportamenti pro-ambientali, e si fanno promotori di strategie e strumenti che favoriscono l’occorrenza di comportamenti ecologici. Purtroppo però, nonostante la grande conoscenza prodotta, poca attenzione è stata posta sull’impatto che tali pratiche possono avere a livello di cambiamento comportamentale. Il presente articolo ha l’obiettivo di sintetizzare lo stato dell’arte della ricerca in Psicologia Ambientale e propone delle linee guida per la promozione di comportamenti pro-ambientali secondo il framework del Community-Based Social Marketing (CBSM; McKenzie-Mohr, Lee, Schultz, & Kotler, 2012).

Promozione dei comportamenti pro-ambientali

Molta ricerca in psicologia ambientale ha studiato come promuovere la sostenibilità (Schultz & Kaiser, 2012), suggerendo quali strategie e strumenti sono efficaci per la promozione di comportamenti pro-ambientali. In particolare, tre risultati principali emergono quando si considera l’efficacia di tali strumenti (Osbaldiston & Schott, 2011): a) il comportamento pro-ambientale può essere cambiato; b) alcuni interventi sono più efficaci di altri; c) l’efficacia dell’intervento non è univoca e uniforme.

Diversi programmi psicologico-sociali possono quindi essere efficacemente usati da manager o professionisti per promuovere cambiamenti comportamentali in favore dell’ambiente. Ciononostante, tali risultati non offrono grandi suggerimenti sul quando certi strumenti sono più efficaci rispetto ad altri, né su quali tipi di persone o quali tipi di comportamento debbano essere promossi o modificati (Schultz, 2015). In generale, due condizioni chiave, che fondano il framework del CBSM (McKenzie-Mohr et al., 2012), devono essere tenute in considerazione affinché questi strumenti siano efficaci nella promozione di cambiamento comportamentale: a) le caratteristiche del comportamento target; b) le caratteristiche della popolazione target (Schultz, 2015).

Il Community-Based Social Marketing (CBSM)

Il social marketing si riferisce all’applicazione di scienze comportamentali per la promozione di un cambiamento positivo (il comportamento target) all’interno di una comunità (Schultz, 2015). Quando il suo approccio è community-based, il social marketing si incentra su un gruppo di individui (la popolazione target) che condividono uno scopo comune (McKenzie-Mohr et al., 2012). Il framework del CBSM segue un processo a cinque passi:

1. Identificare uno specifico comportamento target, che deve essere end-state e non divisibile.

2. Identificare le barriere e i benefici del comportamento target, rispettivamente le variabili reali o percepite che riducono o aumentano la probabilità che un comportamento sia messo in atto.

3. Sviluppo del programma d’intervento, che mira sia a incrementare i benefici che a diminuire le barriere associati al comportamento target.

4. Pilot testing, che testa gli elementi del programma su piccola scala, ed eventualmente li modifica in base ai risultati emersi.

5. Implementazione e valutazione. Una componente chiave del CBSM è quindi l’enfasi che deve essere posta sia sulla riduzione delle barriere che sulla promozione dei benefici associati al comportamento target.

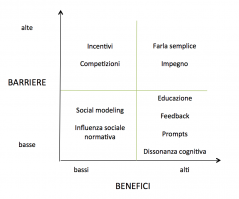

Questi due processi possono essere rappresentati come fattori separati che favoriscono o impediscono il comportamento: quando i benefici sono elevati, e le barriere sono basse, ci si aspetta che un’elevata percentuale di popolazione metta in atto il comportamento; al contrario, quando le barriere sono alte e i benefici bassi, pochissimi individui metteranno in atto il comportamento desiderato (Schultz, 2015).

Tale modello di comportamento a due fattori (Kaiser, 1998; Kaiser, Midden, & Cervinka, 2008) fonda il framework del CBSM (Figura 2), che propone quindi delle linee guida ben definite rispetto al quando utilizzare gli strumenti per promuovere il cambiamento comportamentale desiderato. Quindi, quali sono questi strumenti e quando devono essere utilizzati?

Linee guida per la promozione di comportamenti pro-ambientali

Barriere basse e benefici bassi

In queste situazioni il comportamento target è relativamente semplice da mettere in atto: poche barriere ostacolano la sua messa in atto, ma anche i benefici a esso associati sono pochi. Pertanto, per promuovere il comportamento target, è ragionevole utilizzare strumenti che riescano a incrementare la motivazione ad agire: ad esempio, attraverso l’uso di influenza sociale normativa, ovvero quel fenomeno secondo cui le persone tendono a mettere in atto i comportamenti agiti nei loro gruppi di riferimento (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein, & Griskevicius, 2007), si possono influenzare molti tipi di comportamenti, quali ad esempio l’abuso di sostanze, il gioco d’azzardo o il littering, nonché ovviamente comportamenti positivi quali quelli pro-ambientali (Goldstein, Cialdini, & Griskevicius, 2008; Schultz et al., 2007; White, Hogg, & Terry, 2002). Infatti, è sufficiente informare un gruppo di individui che altri hanno consumano meno energia elettrica (Nolan, Schultz, Cialdini, Goldstein, & Griskevicius, 2008; Schultz et al., 2007) o riutilizzato più giorni asciugamani in hotel a fini pro-ambientali (Goldstein et al., 2008), per aumentare considerevolmente l’occorrenza di tali comportamenti. Più in particolare, l’effetto delle norme sociali descrittive, cioè quelle basate sull’osservazione del comportamento altrui, è molto importante soprattutto a livello locale, come ampiamente dimostrato anche in Italia: le norme descrittive locali non solo influenzano i comportamenti pro-ambientali (ad esempio il riciclaggio; Carrus, Bonnes, Fornara, Passafaro, & Tronu, 2009), ma sono anche teoricamente e praticamente distinguibili da altri tipi di norme sociali (Fornara, Carrus, Passafaro, & Bonnes, 2011), e pertanto rappresentano un fattore molto importante e specifico da tenere in considerazione per la promozione di specifici comportamenti pro-ambientali.

Barriere elevate e benefici bassi

Questa situazione è la più difficile da modificare, poiché il comportamento è difficile da attuare e la popolazione vede pochi benefici nella sua attuazione. In questi casi, aumentare i benefici attraverso l’uso di incentivi contingenti dopo l’occorrenza del comportamento (Schultz, 2015), potrebbe essere una strategia efficace. Per esempio, offrire benefici personali sotto forma di ricompense economiche o di status aumenta l’occorrenza di comportamenti pro-ambientali (De Dominicis, 2014). Allo stesso modo, ma a livello strutturale, promuovere l’ammodernamento di strutture residenziali attraverso incentivi economici incrementa l’efficienza energetica residenziale (Schultz & Kaiser, 2012). Seppur efficaci a breve termine, tali strategie di ricompense fondate su basi motivazionali estrinseche non risultano però efficaci nel lungo periodo: il comportamento target scompare quando la ricompensa viene rimossa, e non vengono quasi mai registrati effetti di spill-over (Nolan & Schultz, 2015). Un’altra strategia che utilizza un incentivo specifico è la competizione tra gruppi (Schultz, 2015), che mostra come esse possano essere uno strumento efficace per la promozione di comportamenti pro-ambientali, ad esempio per incentivare la pratica del riciclaggio (Shrum, Lowrey, & McCarty, 1994). Le competizioni però, promuovendo il comportamento target, possono accentuare i conflitti inter-gruppi (Tajfel & Turner, 1979). Pertanto, per lo sviluppo di programmi d’intervento, si devono tenere in considerazione questi fattori di rischio insiti nell’uso d’incentivi basati su motivazioni estrinseche.

Barriere basse e benefici elevati

In tali situazioni, il comportamento target è relativamente facile da mettere in atto e la popolazione è motivata ad agire. È plausibile quindi che una parte sostanziale della popolazione metta già in atto il comportamento desiderato. In questi casi, è appropriato l’utilizzo di materiale informativo e/o educativo. Il problema delle campagne d’informazione però, è che solo raramente esse incrementano la motivazione ad agire (Schultz, 2015): è poco probabile che individui non interessati a un argomento specifico leggano, guardino o ascoltino informazioni relative all’argomento in questione (esposizione selettiva all’informazione). Le campagne d’educazione e d’informazione dovrebbero quindi essere mirate a popolazioni target già motivate ad agire, dove potenziali barriere al comportamento siano già basse (Schultz, 2002).

Simile alla campagna informativa è il feedback, che di fatto è una specifica forma d’informazione data agli individui rispetto un loro comportamento passato.

Il feedback dovrebbe essere accompagnato da uno stimolo motivazionale per poter essere efficace nella promozione di comportamenti pro-ambientali (Goldstein et al., 2008; McKenzie-Mohr et al., 2012; Nolan et al., 2008; Nolan & Schultz, 2015; Schultz et al., 2007). Esemplare è il caso di Opower, società di servizi che, presentando ai suoi clienti un feedback dettagliato sui loro consumi energetici e accompagnandolo con un incentivo motivazionale (influenza sociale normativa), è riuscita a tagliare il consumo elettrico di 15 milioni di abitazioni risparmiando ben 2 Terawatt-ora (TWh) di energia (How behavioral science can lower your energy bill, 2013), una quantità di energia necessaria per rifornire una città di mezzo milione di abitanti.

In altre circostanze invece, l’uso di stimoli pro-memoria o prompt ambientali favorisce la realizzazione del comportamento desiderato. Tali prompt risultano efficaci soprattutto con persone già motivate ad agire, quando promuovono comportamenti semplici, se posizionati vicino l’oggetto del comportamento, o quando enfatizzano la messa in atto di un comportamento corretto (Schultz, 2015). Numerose ricerche hanno dimostrato l’efficacia di tale tecnica nel favorire la conservazione energetica (Oceja & Berenguer, 2009), nel prevenire il littering (De Kort, McCalley, & Midden, 2008), e nel promuovere il riciclaggio (Austin, Hatfield, Grindle, & Bailey, 1993). Un particolare prompt di tipo cognitivo è il cosiddetto foot-in-the-door, secondo cui s’induce una persona a mettere in atto un piccolo comportamento evidenziando come esso rifletta l'atteggiamento positivo della persona verso il problema: ciò fa sì che la persona sia poi disponibile ad attuare un comportamento successivo, congruente col primo, di maggiore impatto o più impegnativo. Tali tecniche sono risultate efficaci ad esempio nel ridurre il consumo d’acqua (Dickerson, Thibodeau, Aronson, & Miller, 1992): chiedendo a delle nuotatrici di firmare di una petizione per sostenere un progetto di conservazione dell’acqua, esse vennero indotte a farsi delle docce più brevi rispetto a coloro a cui la petizione non era stata proposta. Tale studio mostra brillantemente come tecniche basate sulla teoria della dissonanza cognitiva (Festinger, 1957) siano degli strumenti efficaci per far sì che semplici prompt di comportamenti pro-ambientali possano indurre a comportamenti più impegnativi cognitivamente congruenti coi precedenti.

Barriere elevate e benefici elevati

In queste situazioni, il comportamento target è difficile da mettere in atto e la popolazione è motivata a farlo. Poiché le persone vedono tale comportamento come importante, è opportuno ridurre le barriere che impediscono l’attuazione del comportamento. Il comportamento umano è funzione dell’interazione tra persona e ambiente (Lewin, 1951): in molti casi però, fattori contestuali rendono praticamente impossibile attuare un comportamento pro-ambientale. Si consideri ad esempio il problema dei rifiuti organici prodotti dai nostri animali domestici. Nonostante varie leggi, campagne di comunicazione, prompts ambientali e via discorrendo, una delle strategie più efficaci per mantenere un parco pubblico pulito e libero da rifiuti animali è proprio quella che prevede l’istallazione di numerose stazioni di smaltimento (Nichols Kearns, 2011). Laddove però i cambiamenti strutturali non siano possibili, una strategia efficace è quella di far prendere un impegno alle persone. Gli individui sono più propensi a mettere in atto un comportamento pro-ambientale quando questo segue un impegno preso in tal senso (Leon & Fuqua, 1995; Werner et al., 1995). Quando viene data la possibilità di esprimere un impegno verso una serie di comportamenti pro-ambientali, per esempio esprimere un sentimento di obbligazione morale verso l’ambiente, gli individui tendono poi successivamente ad attuare comportamenti pro-ambientali sostanziali, come ad esempio utilizzare forme di mobilità sostenibili (Matthies, Klöckner, & Preissner, 2006).

Come è evidente quindi, diversi strumenti e strategie per la promozione di comportamenti pro-ambientali sono efficaci in diverso modo a seconda della popolazione e del comportamento target.

Considerazioni pratiche e conclusioni

L’obiettivo principale di questo articolo è quello di definire un framework generale per l’identificazione di linee guida efficaci per la promozione di comportamenti pro-ambientali. Mentre in Psicologia Ambientale un forte accento è stato posto nell’identificare quali siano gli strumenti più utili per tale promozione, ancora poco è stato fatto per spiegare quando l’utilizzo di tali strumenti sia appropriato. Basandosi sul framework del CBSM, si può definire proprio quest’ultima dimensione. La classificazione che risulta dall’intersezione di barriere e benefici associati all’attuazione di un comportamento pro-ambientale fornisce delle linee guida efficaci per la selezione delle strategie utili a promuovere il cambiamento comportamentale desiderato (Schultz, 2015).

Quando nella popolazione si riscontrano bassi livelli motivazionali, le strategie e gli strumenti più efficaci prevedono l’uso d’incentivi, competizioni e influenza sociale normativa. Ad esempio, in un recente studio condotto in California, ai partecipanti è stato dato un piccolo display della grandezza di uno smartphone che mostrava in tempo reale (tramite connessione wireless) il consumo energetico della casa. Tale informazione era accompagnata dal costo orario medio di tale consumo energetico, oppure dalla media del consumo energetico degli altri partecipanti (principalmente erano case dello stesso quartiere), oppure da nessun’altra informazione: ebbene, confermando il potere persuasivo delle norme sociali, quando il consumo energetico casalingo è comparato al consumo energetico dei vicini, tale consumo diminuisce in maggior misura rispetto alle altre condizioni sperimentali, nonostante i partecipanti credano che il consumo diminuisca maggiormente se accompagnato dall’informazione relativa al suo costo (Schultz, Estrada, Schmitt, Sokoloski, & Silva-Send, 2015). Invece, se il livello motivazionale è elevato, cambiamenti strutturali per facilitare l’occorrenza del comportamento, campagne educative e di feedback, e prompts ambientali o cognitivi, sembrano essere le strategie più efficaci a produrre il cambiamento desiderato.  Ad esempio, durante una campagna di sensibilizzazione al riciclaggio in due università della Florida, è stato dimostrato che l’utilizzo di prompts ambientali è molto efficace nell’aumentare il riciclaggio (Austin et al., 1993), purché tali prompts (a) presentino una richiesta chiara e specifica (“Materiale NON riciclabile”, “Carta”, “Cartucce stampanti”), (b) siano molto vicini al luogo in cui gli individui debbano mettere in atto il comportamento richiesto (direttamente sopra il cestino) e (c) richiedano comportamenti facili da mettere in atto (il contenitore “Cartucce stampanti” posizionato di fianco la stampante). Benché queste possano sembrare indicazioni intuitive, rappresentano una condizione necessaria per la messa in atto di comportamenti pro-ambientali (Figura 4).

Ad esempio, durante una campagna di sensibilizzazione al riciclaggio in due università della Florida, è stato dimostrato che l’utilizzo di prompts ambientali è molto efficace nell’aumentare il riciclaggio (Austin et al., 1993), purché tali prompts (a) presentino una richiesta chiara e specifica (“Materiale NON riciclabile”, “Carta”, “Cartucce stampanti”), (b) siano molto vicini al luogo in cui gli individui debbano mettere in atto il comportamento richiesto (direttamente sopra il cestino) e (c) richiedano comportamenti facili da mettere in atto (il contenitore “Cartucce stampanti” posizionato di fianco la stampante). Benché queste possano sembrare indicazioni intuitive, rappresentano una condizione necessaria per la messa in atto di comportamenti pro-ambientali (Figura 4).

Sebbene il framework proposto fornisca delle linee guida chiare ed efficaci per promuovere un cambiamento comportamentale positivo, ed anche degli esempi concreti di applicazioni efficaci di tali linee guida, esistono delle importanti implicazioni pratiche da tener presente per la definizione finale del programma d’intervento (Schultz, 2011, 2015): in primo luogo l’impatto del trattamento deve essere massimizzato su larga scala, e deve tenere in considerazione i costi relativi a materiali, implementazione pratica del progetto e forza lavoro; in secondo luogo, è fondamentale tenere in considerazione l’importante bilanciamento tra riduzione delle barriere e aumento dei benefici associati al comportamento target, ponderando quindi la scelta su dove intervenire; infine, si deve considerare l’obiettivo temporale dell’intervento: se l’intervento proposto si pone come un’attività che si intende svolgere una sola volta (per esempio un evento di pulizia collettiva di una spiaggia), allora proporre una competizione o un contest produrrebbe una risposta comportamentale importante; si deve però tenere a mente che tali strategie, poiché fondate su motivazioni tipicamente estrinseche, non sono efficaci per programmi la cui implementazione è prevista a lungo termine, per i quali sarebbe preferibile puntare su strategie basate su motivazioni intrinseche (Ryan & Deci, 2000).

In conclusione, se da un lato la Psicologia Ambientale fornisce la teoria, gli strumenti pratici e le strategie per promuovere un cambiamento comportamentale verso un futuro incentrato sulla sostenibilità (Schultz & Kaiser, 2012), dall’altro lato il CBSM propone un framework per individuare quando tali strumenti debbano essere usati.

In tutto il mondo, gli psicologi ambientali vengono sempre più spesso inseriti in task forces mirate all’implementazione di programmi d’intervento per la promozione di comportamenti pro-ambientali (Schultz, 2015). Adottando un approccio basato sul CBSM e implementando quegli strumenti emersi in quasi trent’anni di ricerca, gli psicologi ambientali possono fornire una serie di insights, conoscenze teoriche, raccomandazioni, linee guida, strumenti e strategie per l’attuazione di programmi d’intervento efficaci per la transizione verso un futuro sostenibile

Glossario

Bibliografia

Austin, J., Hatfield, D. B., Grindle, A. C., & Bailey, J. S. (1993). Increasing Recycling in Office Environments: The Effects of Specific, Informative Cues. Journal of Applied Behavior Analysis, 26(2), 247–253. http://doi.org/10.1901/jaba.1993.26-247

Bonnes, M., & Secchiaroli, G. (1995). Environmental Psychology: A Psycho-social Introduction. SAGE.

Carrus, G., Bonnes, M., Fornara, F., Passafaro, P., & Tronu, G. (2009). Planned behavior and “local” norms: an analysis of the space-based aspects of normative ecological behavior. Cognitive Processing, 10(2), 198–200. http://doi.org/10.1007/s10339-009-0292-9

Clayton, S. (Ed.). (2012). The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology. Oxford University Press.

De Dominicis, S. (2014, December 22). Promoting Collective Pro-environmental Action Through Self-enhancing Motivators. Sapienza Università di Roma, Roma.

De Kort, Y. A. W., McCalley, L. T., & Midden, C. J. H. (2008). Persuasive Trash Cans: Activation of Littering Norms by Design. Environment and Behavior, 40, 870-891. http://doi.org/10.1177/0013916507311035

Dickerson, C. A., Thibodeau, R., Aronson, E., & Miller, D. (1992). Using Cognitive Dissonance to Encourage Water Conservation1. Journal of Applied Social Psychology, 22(11), 841–854. http://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1992.tb00928.x

Evans, L., Maio, G. R., Corner, A., Hodgetts, C. J., Ahmed, S., & Hahn, U. (2013). Self-interest and pro-environmental behaviour. Nature Climate Change, 3(2), 122–125. http://doi.org/10.1038/nclimate1662

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Fornara, F., Carrus, G., Passafaro, P., & Bonnes, M. (2011). Distinguishing the sources of normative influence on proenvironmental behaviors The role of local norms in household waste recycling. Group Processes & Intergroup Relations, 14(5), 623–635. http://doi.org/10.1177/1368430211408149

Gifford, R. (2014). Environmental Psychology Matters. Annual Review of Psychology, 65(1), 541–579. http://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115048

Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels. Journal of Consumer Research, 35(3), 472–482. http://doi.org/10.1086/588568

How behavioral science can lower your energy bill. (2013). Retrieved from https://www.ted.com/talks/alex_laskey_how_behavioral_science_can_lower_…

Kaiser, F. G. (1998). A neral Measure of Ecological Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 28(5), 395–422. http://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1998.tb01712.x

Kaiser, F. G., Midden, C., & Cervinka, R. (2008). Evidence for a Data-Based Environmental Policy: Induction of a Behavior-Based Decision Support System. Applied Psychology, 57(1), 151–172. http://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00291.x

Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3), 239–260. http://doi.org/10.1080/13504620220145401

Leon, I. G. D., & Fuqua, R. W. (1995). The Effects of Public Commitment and Group Feedback on Curbside Recycling. Environment and Behavior, 27(2), 233–250. http://doi.org/10.1177/0013916595272007

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers (Edited by Dorwin Cartwright.) (Vol. xx). Oxford, England: Harpers.

Matthies, E., Klöckner, C. A., & Preissner, C. L. (2006). Applying a Modified Moral Decision Making Model to Change Habitual Car Use: How Can Commitment be Effective? Applied Psychology, 55(1), 91–106. http://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2006.00237.x

McKenzie-Mohr, D., Lee, N., Schultz, P. W., & Kotler, P. (2012). Social Marketing to Protect the Environment: What Works. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Nichols Kearns, J. (2011). Doo diligence: A study of San Diegans pet waste habits. Presented at the Annual CASQ meeting, Lake Tahoe, CA.

Nolan, J. M., Schultz, P. W., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2008). Normative Social Influence is Underdetected. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(7), 913–923. http://doi.org/10.1177/0146167208316691

Nolan, J., & Schultz, W. (2015). Prosocial behavior and environmental action. In D. Schroeder & W. Graziano (Eds.), Handbook of prosocial behavior. Oxford, UK: Oxford University Press.

Oceja, L., & Berenguer, J. (2009). Putting Text in Context: The Conflict between Pro-Ecological Messages and Anti-Ecological Descriptive Norms. The Spanish Journal of Psychology, 12(02), 657–666. http://doi.org/10.1017/S113874160000202X

Osbaldiston, R., & Schott, J. P. (2011). Environmental Sustainability and Behavioral Science: Meta-Analysis of Proenvironmental Behavior Experiments. Environment and Behavior, 0013916511402673. http://doi.org/10.1177/0013916511402673

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. http://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Schultz, P. W. (2002). Inclusion with Nature: The Psychology Of Human-Nature Relations. In P. Schmuck & W. P. Schultz (Eds.), Psychology of Sustainable Development (pp. 61–78). Springer US. Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-0995-0_4

Schultz, P. W. (2011). Conservation Means Behavior. Conservation Biology, 25(6), 1080–1083. http://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2011.01766.x

Schultz, P. W. (2015). Strategies for Promoting Proenvironmental Behavior. European Psychologist, 19(2), 107–117. http://doi.org/10.1027/1016-9040/a000163

Schultz, P. W., Estrada, M., Schmitt, J., Sokoloski, R., & Silva-Send, N. (2015). Using in-home displays to provide smart meter feedback about household electricity consumption: A randomized control trial comparing kilowatts, cost, and social norms. Energy, 90, Part 1, 351–358. http://doi.org/10.1016/j.energy.2015.06.130

Schultz, P. W., & Kaiser, F. G. (2012). Promoting proenvironmnetal behavior. In S. Clayton (Ed.), Handbook of Environmental Psychology (pp. 556–580). Oxford, UK: Oxford University Press.

Schultz, P. W., Nolan, J. M., Cialdini, R. B., Goldstein, N. J., & Griskevicius, V. (2007). The Constructive, Destructive, and Reconstructive Power of Social Norms. Psychological Science, 18(5), 429–434. http://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01917.x

Shrum, L. J., Lowrey, T. M., & McCarty, J. A. (1994). Recycling as a marketing problem: A framework for strategy development. Psychology and Marketing, 11(4), 393–416. http://doi.org/10.1002/mar.4220110407

Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 309–317. http://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004

Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change. Cambridge University Press. Retrieved from http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/earth-and-environmental-s…

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Social Psychology of Intergroup Relations, 33–47.

The state of the climate — and what we might do about it. (2014). Retrieved from https://www.ted.com/talks/lord_nicholas_stern_the_state_of_the_climate_…

Werner, C. M., Turner, J., Shipman, K., Shawn Twitchell, F., Dickson, B. R., Bruschke, G. V., & von Bismarck, W. B. (1995). Commitment, behavior, and attitude change: An analysis of voluntary recycling. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 197–208. http://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90003-9

White, K. M., Hogg, M. A., & Terry, D. J. (2002). Improving Attitude-Behavior Correspondence Through Exposure to Normative Support From a Salient Ingroup. Basic and Applied Social Psychology, 24(2), 91–103. http://doi.org/10.1207/S15324834BASP2402_2

Zachos, J. C., Dickens, G. R., & Zeebe, R. E. (2008). An early Cenozoic perspective on greenhouse warming and carbon-cycle dynamics. Nature, 451(7176), 279–283. http://doi.org/10.1038/nature06588