Sia che tu indietreggi mentre guardi in basso da grandi altezze, o che tu sia impaurito mentre guardi il cielo in tempesta, sia che tu abbia paura del morso di un serpente velenoso o del cibo spazzatura, le tue paure devono aver avuto un’origine, devono provenire da qualche parte. Ma da dove? Unisciti a me mentre ti guiderò nella nostra mente collettiva per scoprire le origini delle nostre paure comuni secondo le più importanti teorie psicologiche dell’ultimo secolo.

Si dice che la semplice vista della creatura mitologica Medusa, una Gorgone mortale con un nido di serpenti velenosi per capelli, potesse trasformare gli spettatori in pietra. Nella vita reale, non esistono possibili cause di pietrificazione. Ma alcune comuni fonti di paura sono iniezioni, ferite, la morte, gli alieni, le altezze e i serpenti; questi ultimi due sono tra le paure più prevalenti degli esseri umani (vedi ad esempio Agras, Sylvester e Oliveau, 1969; Fiset, Milgrom, Weinstein e Melnick , 1989; Lapouse, & Monk, 1959; Moore, Brødsgaard, & Birn, 1991; Oosterink, De Jongh, & Hoogstraten, 2009). Ti sei mai chiesto perché queste paure sono così comuni? Ad esempio, perché molti di noi hanno paura dei serpenti? È perché siamo stati informati che i serpenti sono pericolosi? O perché sembrano pericolosi? O forse perché hanno effettivamente danneggiato molti di noi? Questi sono i tipi di domande che affronto in questa rassegna mentre esamino le principali spiegazioni psicologiche (cioè comportamentistiche, evoluzionistiche, cognitive e di personalità), cercando di capire la genesi delle paure comuni. Esaminando questi approcci, per amore della chiarezza, uso principalmente l'esempio della paura dei serpenti. Tuttavia, ti incoraggio a pensare anche a ciò che ti spaventa personalmente, così che mentre leggi le diverse spiegazioni, sarai in grado di valutare se possono chiarire la genesi delle tue stesse paure. Con questo in mente, è tempo di iniziare il nostro viaggio. Iniziamo con l'esaminare tre teorie comportamentistiche. Prima tappa: condizionamento classico.

Perché abbiamo paura?

Condizionamento Classico

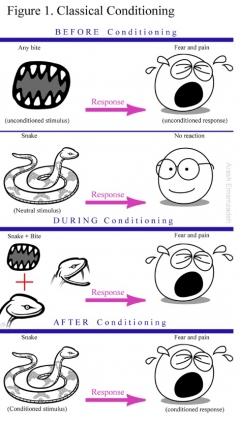

Per spiegare come funziona questa teoria, devo prima definire alcuni termini. Uno stimolo è un oggetto o evento sensoriale (ad esempio, il profumo di cibo) che evoca una risposta: un qualche tipo di cambiamento nell'organismo (ad es. salivazione). In alcuni casi, la relazione tra uno stimolo e una risposta è basata sui riflessi e non è appresa (incondizionata). Ad esempio, un morso (lo stimolo incondizionato) evoca la paura e il dolore (la risposta incondizionata) come un riflesso. In altri casi, l'associazione viene appresa o condizionata. Un modo in cui avviene questo apprendimento, è attraverso il condizionamento classico. Nel condizionamento classico, impariamo ad associare un nuovo stimolo con uno incondizionato, di solito attraverso ripetuti accoppiamenti dei due.

Consentitemi di usare un esempio: Chase, che inizialmente non ha paura dei serpenti, riceve un morso doloroso da un serpente e, successivamente, ne ha paura. Quello che è successo, secondo il condizionamento classico, è che lo spiacevole episodio ha insegnato a Chase ad associare lo stimolo incondizionato (morso) allo stimolo neutro (serpente). Cioè, il serpente è diventato lo stimolo appreso o condizionato. Come stimolo condizionato, la vista del serpente evoca ora in Chase la stessa risposta di paura e dolore (cioè la risposta condizionata), che potrebbe produrre un morso (vedi Figura 1).  Ora che (si spera) abbiamo chiarito di cosa si tratti il condizionamento classico, possiamo esaminare la ricerca sul ruolo del condizionamento nell'eziologia delle paure.

Ora che (si spera) abbiamo chiarito di cosa si tratti il condizionamento classico, possiamo esaminare la ricerca sul ruolo del condizionamento nell'eziologia delle paure.

In un'esplorazione di 10 paure comuni, alcuni eventi condizionanti sono stati riportati dai 1092 studenti scolastici che hanno partecipato alla ricerca (Ollendick e King, 1991) solo dal 6% (paura degli attentati esplosivi) fino al 70% (paura del soffocamento).In uno studio sulle paure di 129 bambini, le percentuali di coloro che attribuivano l'insorgenza delle loro ansie al condizionamento andavano dal 25% (per paura dell’ "l'ignoto") al 50% (per paura di "insuccessi e critiche"); nel complesso, il condizionamento era "il percorso più frequente per la paura degli animali, le paure mediche e la paura di fallimenti e critiche" (Muris, Merckelbach, & Collaris, 1997, 933). In un'indagine sulla paura dei cani in 100 universitari e 30 studenti scolastici, gli eventi condizionanti sono stati segnalati dal 50% dei partecipanti (Doogan e Thomas, 1992). Nella ricerca di Kleinknecht (1994), oltre il 50% di 128 studenti universitari che avevano paura delle iniezioni, consideravano il condizionamento la principale modalità di acquisizione della paura. D'altra parte, in uno studio su 50 persone timorose, solo il 18% attribuiva le proprie paure al condizionamento (Menzies e Clarke, 1993). E solo tre dei 117 studenti universitari, nella ricerca di Murray e Foote del 1979 sulla paura dei serpenti, erano stati effettivamente morsi dai serpenti.

Apprendimento basato sulle informazioni

Il contatto diretto con la fonte del pericolo non è sempre necessario per l'apprendimento. Secondo la seconda teoria dell'apprendimento, la trasmissione di informazioni relative alle minacce potrebbe anche portare all'acquisizione della paura (Lebowitz, Leckman, Silverman e Feldman, 2016). Esempi di questa modalità di apprendimento includono genitori che mettono in guardia i bambini rispetto agli estranei, insegnanti che avvertono gli studenti riguardo alle droghe e medici che avvertono i pazienti rispetto ai rischi del mangiare troppo. Come mostra la seguente breve rassegna della ricerca, questa modalità di apprendimento è abbastanza comune.

Ad esempio, nello studio di Ollendick e King del 1991, tra il 76% (per timore di soffocamento) e il 96% (per paura degli incendi) dei bambini, attribuiva l'insorgenza delle loro ansie all'apprendimento basato sulle informazioni ricevute. Nella ricerca di Muris et al. (1997), un intervallo compreso tra lo 0% (per paura di fallimenti e critiche) e il 41% (per paura del pericolo e della morte) dei bambini ha riportato l'influenza della trasmissione di informazioni. Nell'indagine di Murray e Foote del 1979 sulla paura dei serpenti, il gruppo di partecipanti con alta paura (rispetto al gruppo con bassa paura) ha notato un maggiore peso dell’apprendimento basato sulle informazioni.

D'altra parte, Menzies e Clarke (1993) hanno riferito che meno del 10% dei partecipanti caratterizzata dalla paura dell’altezza ha mai menzionato l'apprendimento informativo. E nella ricerca di Kleinknecht del 1994 su iniezioni e lesioni, solo il 3% riteneva che l'apprendimento basato sulle informazioni fosse il metodo principale di acquisizione della paura.

Infine, Doogan e Thomas (1992) non hanno trovato differenze tra i loro gruppi di partecipanti caratterizzati da alta vs. bassa paura dei cani, nel ricordo degli avvertimenti dei genitori. Sembra quindi che, nonostante la sua ubiquità, l'apprendimento basato sulle informazioni non possa chiarire l'eziologia di alcune paure. Ma c'è un'ultima modalità di apprendimento da considerare, una che è meno diretta del condizionamento classico, e non così distante come l’apprendimento basato sulle informazioni.

Apprendimento basato sull’osservazione

Nell'apprendimento osservazionale / vicario (o modellizzazione), i nuovi comportamenti vengono appresi attraverso l'osservazione diretta degli altri (Gazzaniga, Heatherton e Halpern, 2016, 224). L'apprendimento basato sull’osservazione è stato dimostrato sperimentalmente sia nei bambini che negli adulti (Gerull & Rapee, 2002; Hygge & Öhman, 1978). Alcune delle prove più convincenti per questa modalità di apprendimento provengono dalla ricerca sulle scimmie. In una serie di studi, scimmie rhesus allevate in laboratorio hanno imparato a temere i serpenti semplicemente osservando i video di scimmie allo stato selvatico che reagivano con ansia di fronte ai serpenti; le paure delle scimmie di laboratorio non erano diminuite nemmeno al follow-up di tre mesi (Mineka, Davidson, Cook, & Keir, 1984).

Numerosi studi hanno anche valutato il ruolo della modellizzazione nell'acquisizione di paure negli esseri umani. Ollendick e King (1991), ad esempio, hanno riferito che tra il 42% (relativamente alla paura di attentati esplosivi) e il 69% (relativamente alla paura di effrazioni a scopo di furto) dei partecipanti caratterizzati da alta paura, ha valutato come particolarmente importante l’ apprendimento vicario. Nelle loro ricerche sulla paura dei serpenti, Murray e Foote (1979, 491) hanno trovato la modellazione più strumentale del condizionamento classico, sebbene l'evidenza per il suo ruolo causale fosse "marginale". Circa il 20% dei partecipanti dello studio di Menzies e Clarke caratterizzati da paura delle altezze hanno attribuito un ruolo causale all’apprendimento tramite osservazione (1993).

Nella ricerca di Kleinknecht del 1994 sulla paura delle iniezioni e delle lesioni, il 16% ha indicato la modellizzazione come la principale via di acquisizione della paura. Tuttavia, nella loro ricerca sulle paure nei bambini, Muris et al. (1997, p.933) conclusero che l'apprendimento vicario era poco influente, significativo solo nella categoria "paura dell'ignoto" (4%). Doogan e Thomas (1992, p 390) hanno osservato similmente "nessuna differenza significativa" per l'effetto della modellizzazione nei loro gruppi caratterizzati da bassa e alta paura dei cani.

Alla luce di questi risultati, la modellizzazione sembra avere un potere esplicativo limitato come via causale. In effetti, i modelli basati sull’ apprendimento nel loro complesso potrebbero non essere in grado di spiegare alcuni risultati difficili da comprendere. Ad esempio, nello studio delle scimmie menzionato in precedenza, alle scimmie allevate in laboratorio venivano anche mostrati video modificati in modo da mostrare le scimmie selvagge che reagivano con timore non di fronte ai serpenti ma ai fiori e ai conigli giocattolo; ma non ne è derivato alcun apprendimento (Cook & Mineka, 1990).

Psicologia evoluzionistica

La psicologia evoluzionistica potrebbe essere in grado di fornire una risposta al nostro enigma. La psicologia evoluzionistica indaga le cause ultime del comportamento attraverso l'applicazione della teoria evoluzionistica (Shackelford & Liddle, 2014). Come forse sapete, la teoria evoluzionistica descrive i cambiamenti nei tratti ereditari delle popolazioni attraverso le generazioni. Poiché esiste una competizione per (limitate) risorse in ogni generazione, gli organismi che si adattano meglio a sopravvivere e riprodursi nelle circostanze locali, hanno maggiori probabilità di trasmettere i loro geni alle generazioni future. Ciò che la psicologia evoluzionistica sostiene che alcuni dei nostri attuali comportamenti sono adattamenti funzionali in termini evoluzionistici, il che significa che sono stati ereditati solo perché milioni di anni fa hanno risolto problemi specifici e ricorrenti legati alla sopravvivenza / riproduzione della nostra specie (Buss, 1995). La paura dei serpenti è un adattamento di questo tipo?

Isbell, un antropologo, crede che sia così; ha presentato la prova che il nostro complesso sistema visivo era in parte modellato dalla presenza di serpenti velenosi che predavano i primati nostri antenati (2006, 2009). Sessanta milioni di anni fa, una famiglia di serpenti ha sviluppato un poderoso sistema per somministrare il veleno e, di conseguenza, le scimmie, che coesistevano con questi serpenti velenosi, hanno sviluppato sia una maggiore paura dei serpenti, che un sistema visivo maggiormente sofisticato per rilevarli (Isbell, 2006, p.4). Ma i primati come i lemuri, che non hanno mai coesistito con serpenti velenosi, non hanno sviluppato un sistema visivo avanzato, né imparato a temere i serpenti (Isbell, 2006). Isbell (2009) conclude che "la nostra visione eccellente è principalmente il risultato di una pressione evolutiva per rilevare ed evitare i serpenti"; se "i serpenti avessero smesso di essere un problema per i nostri primati antenati", dice, "probabilmente non avremmo ... [la paura dei serpenti] oggi" (pp. 147-148).

Gli psicologi Menzies e Clarke (1995), basandosi sull'approccio evoluzionista, hanno proposto che siamo nati timorosi di certi stimoli, stimoli rilevanti per la sopravvivenza dei nostri antenati nell'ambiente pericoloso di milioni di anni fa (ad esempio, estranei, ragni, serpenti, altezze, ecc.). Nel loro studio della paura dell'altezza, per esempio, questi ricercatori hanno osservato che mentre il 46% dei partecipanti attribuiva l'origine delle loro paure all'apprendimento, il 30% ha affermato che la loro paura dell'altezza era "sempre stata così" (Menzies & Clarke 1993 , pag 358). Altri psicologi, tuttavia, ritengono che l'evoluzione abbia prodotto una "predisposizione biologica adattabile", una sorta di reattività che può portare all'acquisizione rapida e facile della paura, ma solo quando esistono opportunità di apprendimento (Seligman, 1971; McNally, 2016, 586). L’ipotesi della predisposizione potrebbe essere in grado di aiutarci a spiegare il risultato sorprendente degli studi sulle scimmie (Cook & Mineka, 1990). Abbiamo semplicemente bisogno di ricordare che queste scimmie sono i discendenti delle scimmie che, milioni di anni fa, furono veloci a individuare e imparare a temere i serpenti (uno dei loro principali predatori), permettendo così loro di sopravvivere e riprodursi (Mineka, & Zinbarg, 2006). Imparare a temere i fiori o i conigli, d'altra parte, non ha avuto vantaggio di sopravvivenza.

Teorie cognitive e di personalità

Ecco un altro enigma. In che modo gli approcci basati sull'evoluzione possono aiutarci a capire l’assenza di paura dei funghi? Ti potresti chiedere, perché dovremmo temere i funghi? Perché i funghi velenosi hanno posto una minaccia di sopravvivenza forse anche maggiore di quelli di ragni e serpenti (Delprato, 1980). Potrebbe essere che i ragni e i serpenti, ma non i funghi, sembrino pericolosi? Se è così, potremmo aver bisogno di esplorare il ruolo delle cognizioni, i processi mentali associati alle aspettative o percezioni del pericolo (per esempio, Davey, 1995), nella genesi delle paure. Ad esempio, è stato suggerito che la nostra risposta alla paura non è evocata da un animale nella sua interezza, ma solo da alcune sue qualità salienti (ad esempio la sua velocità) o, nel caso del serpente, dall'aspetto insolito o dall’imprevedibilità dei suoi movimenti (Bennett-Levy & Marteau, 1984; Merckelbach, van den Hout, e van der Molen, 1987). L'implicazione è che se dovessimo imbatterci in un nuovo stimolo (ad esempio, un animale che non abbiamo mai visto prima), la nostra paura potrebbe dipendere dalla percezione, ad esempio, della velocità dell'animale, dall’imprevedibilità dei suoi movimenti, dalla stranezza del suo aspetto o da altre caratteristiche salienti che sono rilevanti per la paura.

Quali altre caratteristiche? Disgustosità, per esempio. Le percezioni di disgusto sono influenzate dai tratti di personalità, disposizioni a pensare, sentire e comportarsi secondo certe modalità in diverse situazioni. Nello specifico, ci sono differenze individuali nella predisposizione al disgusto, o "nella misura in cui viene sperimentato il disgusto" (Olatunji, Armstrong, & Elwood, 2017, 613). Ciò significa che alcune persone hanno maggiori probabilità di provare disgusto, se esposte a stimoli di paura correlati al disgusto (come la saliva o le feci), e più probabilmente a temere il contatto con tali stimoli.

Gli stimoli rilevanti per il disgusto spesso sono quelli che possono essere vettori di malattie (ad es. sangue, saliva, secrezioni sessuali). In effetti, il disgusto potrebbe essere un adattamento evolutivo per evitare la malattia (Oaten, Stevenson, & Case, 2009). Davey (2011) osserva che la ragione per cui alcuni altri stimoli (come vermi, lumache o serpenti) sono considerati disgustosi, è forse perché assomigliano ai principali stimoli che inducono disgusto (ad es. feci, muco). Tuttavia, il disgusto è stato implicato nella genesi di un gran numero di paure e fobie (cioè paure intense): fobie del sangue, iniezioni e lesioni, fobie degli animali (ad esempio serpenti, ragni); persino pregiudizi basati sulla paura nei confronti di stranieri, immigrati e omosessuali (Hodson, & Costello, 2007; Klieger e Siejak, 1997; Mulkens, de Jong, & Merckelbach, 1996; Terrizzi, Shook, & Ventis, 2010).

Teorie integrative

Dopo aver considerato le principali teorie sulle origini delle paure, possiamo ora considerare brevemente il funzionamento di un approccio che combina e integra vari elementi di queste teorie. Armfield (2006) presenta uno di questi modelli, centrato sugli schemi - strutture cognitive che organizzano pensieri e percezioni: in questo modello, quando uno stimolo pauroso entra nel sistema, evoca una risposta di paura immediata (riflessiva) non appena innesca lo schema pertinente (Armfield, 2006). Cosa è contenuto nello schema? Informazioni basate sulla percezione di "pericolosità", "disgustosità", "incontrollabilità" e "imprevedibilità" di uno stimolo; informazioni che sono modellate dall'apprendimento precedente e da fattori di personalità come la sensibilità al disgusto (Armfield, 2006, 758). A causa della complessità del modello e della limitata ricerca empirica (ad es. Armfield, 2010, Crego, Carrillo-Díaz, Armfield e Romero, 2013), è troppo presto per dire se questo può descrivere con successo l'eziologia di tutte le paure comuni.

Conclusioni

Guardando indietro, sono riuscite alcune delle teorie discusse a fare luce sulla genesi delle tue paure? Lo hanno fatto la maggioranza di queste teorie? Nessuna di queste? Sulla base dei risultati riportati in questo articolo, tuttavia, propongo che nessuna singola teoria possa descrivere le origini di tutte le paure comuni esaminate, sebbene alcuni approcci appaiano più adatti a descrivere la genesi di particolari paure o la presenza di paure in alcuni individui.

Vale a dire che, la genesi della paura delle iniezioni (Kleinknecht, 1994) e le paure infantili di soffocamento, potrebbero essere meglio chiarite dal condizionamento classico (Muris, Merckelback, Mayer, & Prins, 2000; Ollendick & King, 1991). Le paure dei bambini di pericoli "astratti", di oggetti / situazioni con cui non hanno avuto esperienze di prima mano (ad esempio, bombardamenti, morte), possono essere meglio chiarite usando teorie dell’apprendimento basato sull’osservazione e forse sulle informazioni (Davey, 1992; Muris et al., 1997; Ollendick & King, 1991).

Le origini della paura dell'altezza o dei serpenti possono essere spiegate usando le visioni evoluzionistiche, in particolare la teoria della predisposizione (Menzies & Clarke, 1995; Seligman, 1971). Le teorie cognitive e di personalità, d'altra parte, oltre ad integrare altri approcci, sono più adatte a descrivere la genesi delle paure relative a nuovi stimoli, che possono apparire imprevedibili e incontrollabili, insolite o disgustose. Di conseguenza, queste teorie possono spiegare le nostre paure di un alieno dall'aspetto strano, un insetto viscido o un robot che agisce in modo improvviso e imprevedibile.

Limitazioni

Alcuni degli studi utilizzati in questa recensione erano basati su piccoli campioni, e molti si basavano su questionari, che non sono sempre affidabili (ad esempio, Schwarz, 1999). Inoltre, le domande di ricerca affrontate e le misure utilizzate variavano nelle diverse ricerche, rendendo difficili i confronti diretti. Infine, un certo numero di fattori (ad esempio, la collocazione geografica), che non sono stati considerati, potrebbero aver influenzato i risultati degli studi esaminati. Ad esempio, mentre il condizionamento diretto è una spiegazione inadeguata per l'origine della paura dei serpenti negli Stati Uniti, potrebbe non essere così inadeguato se la ricerca fosse condotta in India. Perché? Perché meno di 10 persone muoiono per i morsi di serpente ogni anno negli Stati Uniti; in India, oltre 10.000 (Kasturiratne et al., 2008; Langley, 2005).

Bibliografia

Agras, S., Sylvester, D., & Oliveau, D. (1969). The epidemiology of common fear and phobia. Comprehensive Psychiatry, 10, 151–156.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author.

Armfield, J. M. (2006). Cognitive vulnerability: A model of the etiology of fear. Clinical Psychology Review, 26, 746–768.

Armfield, J. M. (2010). Towards a better understanding of dental anxiety and fear: cognitions vs. experiences. European Journal of Oral Sciences, 118, 259–264.

Bennett-Levy, J., & Marteau, T. (1984). Fear of animals: What is prepared? British Journal of Psychology, 75, 37-42.

Buss, D. M. (1995). Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry, 6, 1-30.

Confer, J. C., Easton, J. A., Fleischman, D. S., Goetz, C. D., Lewis, D. M. G., Perilloux, C., & Buss, D. M. (2010). Evolutionary psychology: Controversies, questions, prospects, and limitations. American Psychologist, 65, 110 –126.

Cook, M., & Mineka, S. (1990). Selective associations in the observational conditioning of fear in rhesus monkeys. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 16, 372–389.

Crego, A., Carrillo-Díaz, M., Armfield, J.M, & Romero, M. (2013). Applying the cognitive vulnerability model to the analysis of cognitive and family influences on children's dental fear. European Journal of Oral Sciences, 121, 194-203.

Davey, G. C. L. (1992). Classical conditioning and the acquisition of human fears and phobias: A review and synthesis of the literature. Advances in Behavior Research and Therapy, 14, 29−66.

Davey, G. C. L. (1995). Preparedness and phobias: Specific evolved associations or a generalized expectancy bias? Behavioral and Brain Sciences, 18, 289–297.

Davey, G. C. L. (2011). Disgust: The disease-avoidance emotion and its dysfunctions. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B, Biological Sciences, 366, 3453–3465.

Delprato, D. J. (1980). Hereditary determinants of fears and phobias: a critical review. Behavior Therapy, 11, 79–103.

Doogan, S., & Thomas, G. V. (1992). Origins of fear of dogs in adults and children: The role of conditioning processes and prior familiarity with dogs. Behavior Research and Therapy, 30, 387–394.

Endler, J. (1986). Natural selection in the wild. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

Fiset, L., Milgrom, P., Weinstein, P., & melnick, S. (1989). Common fears and their relationship to dental fear and utilization of the dentist. Anesthesia Progress, 36, 258-264.

Gazzaniga M. S., Heatherton T. F., & Halpern D. F. (2016). Psychological science (5th ed.). New York, NY: Norton.

Gerull, F. C., & Rapee, R. M. (2002). Mother knows best: Effects of maternal modeling on the acquisition of fear and avoidance behavior in toddlers. Behavior Research and Therapy, 40, 279–287.

Gibson, J. J. (1960). The concept of the stimulus in psychology. American Psychologist, 15, 694–703.

Haidt, J., McCauley, C., & Rozin, P. (1994). Individual differences in sensitivity to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors. Personality and Individual Differences, 16, 701–713.

Hodson, G., & Costello, K. (2007). Interpersonal disgust, ideological orientations, and dehumanization as predictors of intergroup attitudes. Psychological Science, 18, 691– 698.

Hygge, S., & Öhman, A. (1978). Modeling processes in acquisition of fears: Vicarious electrodermal conditioning to fear-relevant stimuli. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 271–279.

Isbell, L. (2006). Snakes as agents of evolutionary change in primate brains. Journal of Human Evolution, 51, 1–35.

Isbell, L. A. (2009). The Fruit, the Tree, and the Serpent: Why We See so Well. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kasturiratne, A., Wickremasinghe, A. R., de Silva, N., Gunawardena, N. K., Pathmeswaran, A., Premaratna, R., . . . de Silva, H. J. (2008). The global burden of snakebite: A literature analysis and modeling based on regional estimates of envenoming and deaths. PLOS Medicine, 5, 1591-1604.

Kleinknecht, R. A. (1994). Acquisition of blood, injury, and needle fears and phobias. Behavior Research and Therapy, 32, 817−823.

Klieger, D. M., & Siejak, K. K. (1997). Disgust as the source of false positive effects in the measurement of ophidiophobia. The Journal of Psychology, 131, 371–382.

Langley, R. L. (2005). Animal-related fatalities in the United States—an update. Wilderness and Environmental Medicine, 16, 67-74.

Lapouse, R., & Monk, M. A. (1959). Fears and worries in a representative sample of children. American Journal of Orthopsychiatry, 29, 803– 818.

Lebowitz, E. R., Leckman, J. F., Silverman, W. K., & Feldman, R. (2016). Cross-generational influences on childhood anxiety disorders: Pathways and mechanisms. Journal of Neural Transmission, 123,1053-1067.

McNally, R.J. (2016). The Legacy of Seligman’s phobias and preparedness (1971). Behavior Therapy 47, 585–594.

Menzies, R. G., & Clarke, J. C. (1993). The etiology of fear of heights and its relationship to severity and individual response patterns. Behavior Research and Therapy, 31, 355–365.

Menzies, R. G., & Clarke, J. C. (1995). The etiology of phobias: A nonassociative account. Clinical Psychology Review, 15, 23–48.

Merckelbach, H., van den Hout, M. A., & van der Molen, G. M. (1987). Fear of animals: Correlations between fear ratings and perceived characteristics. Psychological Reports, 60, 1203-1209.

Mineka, S., Davidson, M., Cook, M., & Keir, R. (1984). Observational conditioning of snake fears in rhesus monkeys. Journal of Abnormal Psychology, 93, 355–372.

Mineka, S., & Zinbarg, R. (2006). A contemporary learning theory perspective on the etiology of anxiety disorders: It’s not what you thought it was. American Psychologist, 61, 10–26.

Moore, R., Brødsgaard, I. & Birn, H. (1991). Manifestations, acquisition and diagnostic categories of dental fear in a self-referred population. Behavior Research and Therapy, 29, 51–60.

Mulkens, S. A., de Jong, P. J., & Merckelbach, H. (1996). Disgust and spider phobia. Journal of Abnormal Psychology, 105, 464–468.

Muris, P., Merckelbach, H., & Collaris, R. (1997). Common childhood fears and their origins. Behavior Research and Therapy, 35, 929–937.

Muris, P., Merckelback, H., Mayer, B., & Prins, E. (2000). How serious are common childhood fears? Behavior Research and Therapy, 38, 217–228.

Murray, E. J., & Foote, F. (1979). The origins of fear of snakes. Behavior Research and Therapy, 17, 489–493.

Mursell, J. L. (1922). The stimulus–response relation. Psychological Review, 29(2), 146–162.

Oaten, M., Stevenson, R. J., & Case, T. I. (2009). Disgust as a disease avoidance mechanism. Psychological Bulletin, 135, 303–321.

Olatunji, B. O., Armstrong, T., & Elwood, L. (2017). Is disgust proneness associated with anxiety and related disorders? A qualitative review and meta-analysis of group comparison and correlational studies. Perspectives on Psychological Science, 12, 613–648.

Ollendick, T. H., & King, N. J. (1991). Origins of childhood fears: An evaluation of Rachman’s theory of fear acquisition. Behavior Research & Therapy, 29, 117-123.

Oosterink, F. M. D., De Jongh, A., & Hoogstraten, J. (2009). Prevalence of dental fear and phobia relative to other fear and phobia subtypes. European Journal of Oral Sciences, 117, 135–143.

Schwarz, N. (1999). Self-reports: How the questions shape the answers. American Psychologist, 54, 93–105.

Seligman, M.E.P. (1971). Phobias and preparedness. Behavior Therapy, 2, 307–320.

Shackelford, T. K., & Liddle, J. R. (2014). Understanding the mind from an evolutionary perspective: An overview of evolutionary psychology. WREs Cognitive Science, 5, 247-260.

Terrizzi, J. A., Shook, N. J. & Ventis, W. L. (2010) Disgust: A predictor of social conservatism and prejudicial attitudes toward homosexuals. Personality and Individual Differences, 49, 587–592.

van Overveld, W. J. M., de Jong, P. J., Peters, M. L., Cavanagh, K., & Davey, G. C. L. (2006). Disgust propensity and disgust sensitivity: Separate constructs that are differentially related to specific fears. Personality and Individual Differences, 41, 1241–1252.