Introduzione

Fino a non molto tempo fa era diffusa la convinzione che la creatività fosse una dote innata, una caratteristica propria solo di alcuni individui, una sorta di dono impossibile da ritrovare in chi ne fosse sprovvisto. Da qualche decennio, invece, le neuroscienze stanno dedicando molta attenzione all’argomento riconsiderando la creatività come una caratteristica distintiva del pensiero umano.

In particolare, l’interesse è stato rivolto verso lo studio della creatività a partire dall’osservazione di alcune patologie neurodegenerative, come le demenze (Zaidel, 2014). Queste malattie possono alterare le nostre capacità di parlare, di muoverci, di riconoscere oggetti, di prendere delle decisioni logiche e di provare delle emozioni così come possono determinare delle modifiche a livello creativo senza che questo rappresenti necessariamente un impoverimento qualitativo del prodotto artistico (Chatterjee, 2006). Pensiamo, ad esempio, al caso del famoso pittore W. De Koonig, la cui produzione artistica, dopo aver sviluppato la Malattia di Alzheimer (si veda glossario, Stewart, 2002), ha perso coerenza ed è divenuta più semplificata rispetto alla complessità del suo lavoro precedente (vedi figure).

Oppure ad alcune opere di Giorgio De Chirico che mostrano evidenti caratteristiche di tipo perseverativo, espressione del fatto che probabilmente l’artista soffriva di epilessia del lobo temporale (Bogousslavsky, 2003; Mendez, 2004).

Questi sono solo alcuni esempi di artisti di professione che in seguito all’esordio di una patologia neurologica hanno subito una drastica modifica del proprio stile artistico. La loro storia, però, ha aperto una finestra sulla “neurologia dell’arte”.

La prima difficoltà che si incontra in quest’ambito di ricerca è una definizione di creatività che sia facilmente condivisibile tra le varie discipline scientifiche, viste le diverse specificità. Nel 1890, William James parlava di “pensiero divergente” (per indicare il percorso del processo creativo che lascia il tracciato logico-razionale) e di “pensiero convergente” (riferito alla consuetudine e alle regole del pensiero abitudinario), sovvertendo il consueto ordine mentale e dando vita ad una inedita concezione del modo di considerare il pensiero creativo. Nel tentativo di definire cosa si intende per “creatività” potremmo considerarla come la capacità di inventare idee o oggetti, scoprire nuove prospettive per interpretare la realtà, concepire soluzioni originali ed innovative, o semplicemente trovare modi migliori per fare le cose (Cesa-Bianchi, 2009); oppure, come l’attitudine a generare idee che risultano innovative, utili e influenti in determinate aree della conoscenza umana (Chakravarty, 2010). Un’idea, un concetto o una produzione artistica, per essere considerati creativi devono, da una parte, distinguersi da tutto ciò che è stato proposto in precedenza e dall’altra rispondere alle esigenze dell’ambiente in cui si esprimono.

Creatività e demenze

L’interesse scientifico verso questo argomento si è intensificato alla fine degli anni Novanta, quando Miller et al. (1996) hanno riportato il caso di un paziente che aveva sviluppato nuove abilità creative nonostante un quadro di demenza avanzato. Altri Autori hanno osservato che i pazienti con demenza fronto-temporale (DFT, si veda glossario), rispetto ai soggetti sani, producono disegni che sono particolarmente “bizzarri”, con delle evidenti distorsioni al volto dei soggetti rappresentati (Rankin, 2007; Mendez and Perryman, 2003). Di notevole interesse è il caso, descritto da Seely at al. (2008), di una paziente che ha sviluppato nuove e notevoli abilità artistiche a partire da circa 10 anni prima dell’esordio della patologia, un’afasia (si veda glossario) primaria progressiva (APP, deficit specifico del linguaggio). In particolare, questa paziente presentava un’intensa attività impulsiva-produttiva (drive) nel creare arte visiva, trasformando la musica in pittura, convertendo gli stimoli musicali in forma visiva. La sua arte era particolarmente vibrante, colorata e dalle molte sfaccettature. Nello specifico, la paziente era affascinata dal compositore francese Maurice Ravel che soffriva anch’egli di Afasia Progressiva e tradusse in forma visiva il suo lavoro più famoso, il “Boléro”. Dopo l’esordio della malattia, tuttavia, lo stile pittorico della paziente si modificò passando a uno stile di “realismo fotografico” (tendeva a riprodurre la realtà circostante in maniera estremamente fedele).

Anche nell’ambito delle Demenze, per esempio nel corso della progressione della Malattia di Alzheimer (MA), sono state osservate, in alcuni artisti professionisti, alcune modifiche nello stile pittorico, sintomo di un deterioramento cognitivo che può portare fino ad una cessazione del drive creativo. Per esempio, alcuni pazienti riescono ancora a dipingere ma tendono ad aumentare il grado di astrazione con il progredire della malattia. Questa tendenza all’astrazione potrebbe essere correlata con un deterioramento delle abilità visuospaziali o della capacità semantica di riconoscere gli oggetti, disturbi che sono riconosciuti come caratteristici della malattia (Chatterjee, 2004a; Rankin, 2007).

Sono stati documentati anche cambiamenti da stili più astratti verso stili più realistici: è il caso della pittrice già menzionata, descritta da Seeley at al. (2008), che è passata dalla pittura di figure astratte a figure simmetriche fino a figure sempre più realistiche man mano che la demenza progrediva. Questo “realismo emergente” è in accordo anche con altre rappresentazioni create da pazienti con demenza fronto-temporale (Miller et al. 1998). Tuttavia è stato documentato anche il contrario, ovvero cambiamenti da uno stile figurativo e realistico verso uno più astratto: gli esempi includono sia pazienti con afasia progressiva associata a demenza fronto-temporale (Mell et al., 2003) che Malattia di Alzheimer (van Buren & Bromberg at al., 2013) e Malattia di Parkinson (si veda glossario, Kulisevsky et al., 2009; Lopez-Pousa et al., 2013).

Creatività e malattia di Parkinson

Anche in altre patologie neurodegenerative non dementigene (ovvero non caratterizzate dalla presenza di un deterioramento cognitivo, almeno nella fase iniziale della malattia) come la Malattia di Parkinson (MP) sono stati riportati casi di pittori, scultori, scrittori e poeti nei quali il comportamento creativo si rivela dopo l’esordio della patologia (Inzelberg, 2013). Il paziente descritto da Bindler et al. (2011) ha manifestato, ad esempio, abilità letterarie pur non avendo mai dimostrato un simile talento prima dell’insorgenza della malattia. Altro caso interessante è il paziente descritto da Lopez-Pousa et al. (2013) che ha mostrato un aumento compulsivo nella sua produzione pittorica dopo la diagnosi di MP, manifestando, inoltre, una sensazione di benessere accompagnata da una riduzione delle limitazioni fisiche e da una perdita di consapevolezza della malattia durante l’atto creativo.

Molti studi correlano l’emergere dell’attività creativa alla terapia dopaminergica, la terapia utilizzata per la MP che cerca di ripristinare il livello di dopamina in circolo, il cui depauperamento eccessivo è il responsabile della sintomatologia parkinsoniana. Canesi et al. (2011) hanno realizzato uno studio sulla creatività in pazienti con MP, valutati mediante l’utilizzo del test del pensiero creativo di Torrance (Torrance, 1974) per comprendere se le abilità creative, manifestate durante la malattia, potessero essere considerate delle capacità innate che vengono “risvegliate” dalla patologia oppure una conseguenza della terapia dopaminergica, in associazione al disturbo del controllo degli impulsi. I dati sostengono che la presenza di nuove competenze in ambito artistico non può essere direttamente collegata all’impulsività ma potrebbe essere associata all’emergere, in seguito all’assunzione della terapia dopaminergica di qualità artistiche innate in pazienti predisposti. Faust-Socher et al. (2014) hanno dimostrato, inoltre, che pazienti con MP in terapia dopaminergica presentano un aumento di creatività verbale e figurale rispetto ai controlli sani.

Correlati neuroanatomici della creatività

Lo studio delle basi neuro-anatomiche e neuro-fisiologiche della creatività è un progetto affascinante quanto difficile da realizzare in quanto diverse sono le difficoltà che si possono incontrare, a partire dalla definizione di “creatività”. E’ noto da millenni che lesioni e patologie provocano modifiche nel comportamento ma solo da poco più di centocinquantanni si hanno a disposizione sufficienti conoscenze sulla relazione tra cervello, psiche e comportamento.

La rassegna scientifica appena presentata mostra come la relazione tra malattie neurodegenerative e creatività sia articolata. Dal punto di vista clinico, infatti, sono stati documentati casi in cui la creatività aumenta, si modifica oppure si “blocca” in pazienti che presentano una stessa diagnosi. Come è possibile?

Il motivo di tale eterogeneità resta ancora da chiarire. Partiamo, quindi, da un aspetto fondamentale cercando di evidenziare ciò che è alla base di queste patologie, ovvero i correlati neuroanatomici. Se è vero che le patologie neurodegenerative mutano l’“architettura” del nostro encefalo, è vero anche che il nostro encefalo si adatta al nuovo equilibrio, quindi, è molto importante “vedere”, attraverso gli studi di neuroimmagine, come funzionano e si integrano le diverse aree dopo l’esordio di una patologia neurodegenerativa, che per sua natura mutua la rete di collegamenti neuronali. Secondo le neuroscienze, ogni area del nostro cervello ha una funzione specifica: esiste, dunque un’area (o più aree) deputata al pensiero creativo? Prima di provare a rispondere a questo quesito, è doveroso fare una premessa sulla struttura del nostro encefalo.

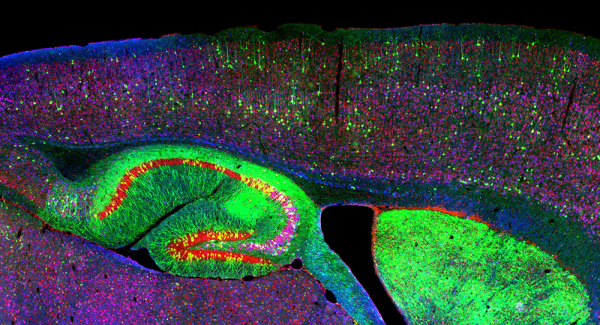

La corteccia cerebrale è costituita dalla sostanza grigia che ricopre gli emisferi del nostro cervello ed è la parte distintiva del cervello umano in quanto gioca un ruolo centrale nelle capacità sensoriali, motorie, percettive e mnesiche. Svolge, inoltre, quelle che vengono dette “funzioni superiori”: linguaggio, coscienza, capacità logica, previsione delle conseguenze delle azioni, creatività, ecc. La corteccia è suddivisa in quattro sezioni, o lobi, che a loro volta presiedono a funzioni specifiche e differenziate. Schematicamente, i lobi frontali, e in particolare le loro porzioni più anteriori, partecipano alla regolazione di numerosi aspetti del comportamento adattivo all’ambiente e, in generale, al controllo dei processi cognitivi superiori che operano nelle situazioni quotidiane complesse e in contesti non abituali coordinando i sistemi emotivi, sensoriali e motori nella guida di un comportamento diretto ad uno scopo (le cosiddette funzioni esecutive). I lobi parietali, invece, presiedono alla ricezione e all’elaborazione delle informazioni sensoriali che provengono da tutto il corpo. Oltre ad essere fondamentale per le relazioni visuo-spaziali, l’area parietale è preposta anche alle funzioni matematiche ed è strettamente correlata al riconoscimento del linguaggio ed alla memoria per le parole. I lobi temporali elaborano la percezione olfattiva, la percezione uditiva e la memoria, ma sono implicati anche nei processi emozionali ed affettivi. Infine, i lobi occipitali sono responsabili dell’elaborazione delle informazioni visive.

Pur non essendo ancora del tutto noto, è evidente il ruolo rilevante dei lobi frontali durante lo svolgimento di attività creative, il che è verosimile dato il coinvolgimento di tali aree nei processi cognitivi di flessibilità, fluenza e ragionamento logico. Gli studi che hanno utilizzato tecniche di neuroimaging funzionale (per esempio, la Risonanza Magnetica funzionale, fRM, si veda glossario) hanno evidenziato, infatti, un coinvolgimento della corteccia prefrontale in compiti di creatività (Kowatari et al., 2009). In particolare, è stata riscontrata un’attivazione di un network che comprende l’area prefrontale mediale e il giro frontale inferiore durante compiti che richiedono una certa capacità creativa (Neubauer & Fink, 2009). Per esempio, Limb e Braun (2008) hanno studiato la creatività di musicisti jazz durante la fase di improvvisazione, trovando che l’improvvisazione musicale, diversamente dall’esecuzione di un brano musicale noto, è caratterizzata da un’ attivazione delle aree frontali .

Altri studi hanno sottolineato anche l’importanza dell’asimmetria emisferica nella creatività (è noto che ogni emisfero del nostro cervello è più specializzato per determinate funzioni: ad esempio l’emisfero sinistro per il linguaggio). Fink et al. (2009) hanno osservato un coinvolgimento delle aree frontali dell’emisfero sinistro in test che valutano il pensiero creativo come quello degli usi alternativi (nominare quanti più possibili usi alternativi di un oggetto comune, ad esempio, una scarpa). Risultati, invece, a favore di un coinvolgimento delle aree frontali destre sono stati riportati in studi con soggetti musicisti. Per esempio, Bengtsson et al. (2007) hanno dimostrato che le aree prefrontali di destra sono parte di un network che si attiva nella creazione musicale. D’altra parte, nel 2005 Howard-Jones et al. avevano evidenziato che la produzione creativa di storie è associata a una forte attivazione bilaterale delle aree prefrontali e dell’area occipitale destra, in associazione ad una bassa attivazione del lobo parietale inferiore destro.

Con uno sguardo d’insieme, quindi, possiamo rilevare che la maggior parte di questi studi di neuroimaging funzionale riportano un’associazione tra l’attivazione delle aree prefrontali mediali e la creatività. Inoltre, sembrerebbe che anche l’ippocampo (struttura situata nel lobo temporale e coinvolta soprattutto nei processi di memoria) svolga un ruolo importante in connessione con le altre reti neurali coinvolte nel comportamento creativo. In particolare, l’ippocampo sarebbe fondamentale per la rapida generazione, combinazione e ricombinazione delle rappresentazioni mentali (Duff et al., 2013).

Nonostante sia riconosciuto il ruolo della corteccia prefrontale mediale nel pensiero creativo, resta da approfondire come poter considerare ed interpretare alcuni aspetti osservati in pazienti neurologici nei quali si sviluppano nuove abilità artistiche nonostante la presenza di una degenerazione proprio in tali aree (Rankin, 2007; Mendez and Perryman, 2003). Studi con pazienti con demenza semantica dimostrano, infatti, che una degenerazione focale del lobo temporale anteriore sinistro, che comporta la compromissione delle abilità linguistiche, è coinvolta nell’emergere della creatività artistica (Miller et al., 1996a; 1998b) così come l’afasia progressiva, che determina una degenerazione della grammatica, dell’articolazione e della sintassi del linguaggio, causata dall’atrofia del giro frontale inferiore dell’emisfero sinistro, è anch’essa associata alla comparsa di una capacità creatività (Finney & Heilman, 2007).

Perciò, mentre gli studi di neuroimmagine sottolineano il ruolo dell’attivazione delle aree prefrontali destre, gli studi su casi di pazienti singoli citati suggeriscono che la creatività potrebbe essere proprio il risultato della degenerazione delle aree fronto-parieto temporali di sinistra che provocano anche il deterioramento delle abilità linguistiche. Pertanto, è possibile che la corteccia frontale destra rappresenti uno dei punti di una rete neurale che media i processi sottostanti alla creatività, mentre le aree del linguaggio dell’emisfero sinistro possono competere o interferire, a livello cognitivo, con la creatività. Di conseguenza, una degenerazione in queste aree nell’emisfero destro può provocare una diminuzione dei livelli di creatività, mentre se la degenerazione coinvolge le aree del linguaggio, situate nell’emisfero sinistro, la creatività potrebbe migliorare (Shamay-Tsoory et al., 2011).

Se è evidente che gli studi di neuroimaging possono dimostrare quali sono i network che si attivano durante i processi creativi, è comunque importante il ruolo degli studi di osservazione di casi clinici al fine di dimostrare effettivamente quale ruolo svolgano le aree che sembrerebbero coinvolte nel pensiero divergente.

Conclusioni

Questo breve lavoro nasce nell’ottica di poter illustrare e comprendere cosa può cambiare nel cervello di persone con malattie neurodegenerative che iniziano a produrre “arte” oppure in artisti professionisti che sviluppano patologie neurologiche che come abbiamo visto possono alterare la qualità della loro produzione artistica. E’ noto che artisti di fama indiscussa abbiano sofferto di psicopatologie (come disturbi maniaco-depressivi e compulsioni) che hanno influenzato il loro lavoro e un esempio su tutti è stato Vincent van Gogh. E’ meno conosciuto, invece, il fatto che alcuni di questi famosi artisti abbiano sofferto di malattie neurologiche. Pensiamo, ad esempio, ai già citati, W. De Konig e Giorgio De Chirico, la cui storia ha aperto la strada a questo filone d’indagine.

La produzione artistica di alcuni pazienti neurologici rivela che anche quando è presente un danno localizzato o diffuso, oppure quando è presente un processo degenerativo, oppure ancora quando siamo di fronte a patologie psichiatriche, il pensiero divergente è comunque possibile. Recentemente, la letteratura neuroscientifica si è concentrata soprattutto su quali sono le aree cerebrali coinvolte in questo comportamento complesso, tipico dell’uomo. Tuttavia, molti aspetti restano ancora da studiare: perché alcuni pazienti sentono l’esigenza di “creare” dei manufatti artistici? Ma, soprattutto, come si spiega questo drive creativo all’interno di un quadro patologico come quello delle demenze?

Dal punto di vista delle neuroscienze, per le ricerche future, sarà interessante non solo individuare i circuiti neurali sottostanti il pensiero creativo divergente (e in tal senso gli studi di neuroimaging funzionale sono fondamentali) ma correlare tali risultati all’osservazione clinica e allo studio delle componenti bio-psico-sociali coinvolte nei processi cosiddetti “creativi”.